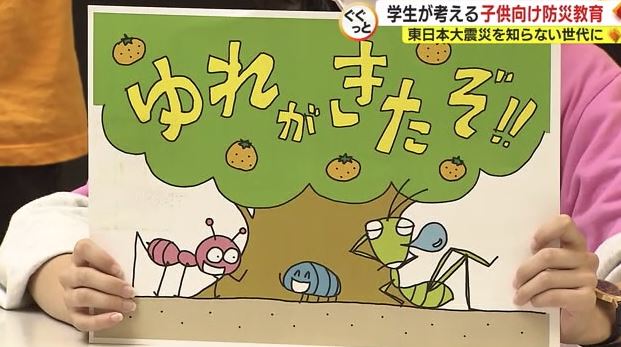

怖がらせないで、楽しみながら子供たちに防災知識を学んでもらおうと、大学生がユニークな防災教育を考えた。地震や火事でとるべき行動を、動物の姿を思い浮かべることで教える。地震は“アリとダンゴムシ”、火災は“アライグマ”だ。

クイズで楽しみながら考えて

2022年10月29日、静岡市駿河区で小学生向けの防災教室が開かれた。

講師を担当したのは、静岡大学教育学部の学生たちだ。大学で学ぶ「防災教育」の一環で、東日本大震災を知らない世代に防災の意識を高めてもらうことが目的だ。

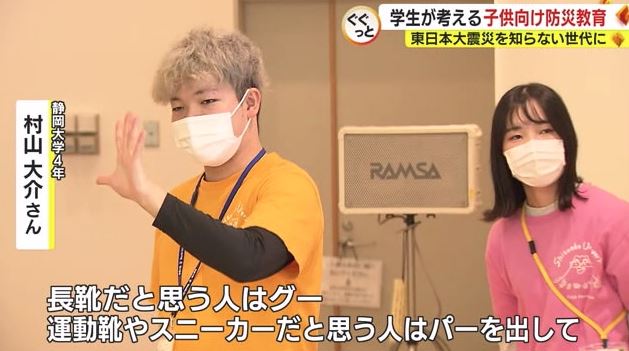

静岡大学4年・村山大介さん:

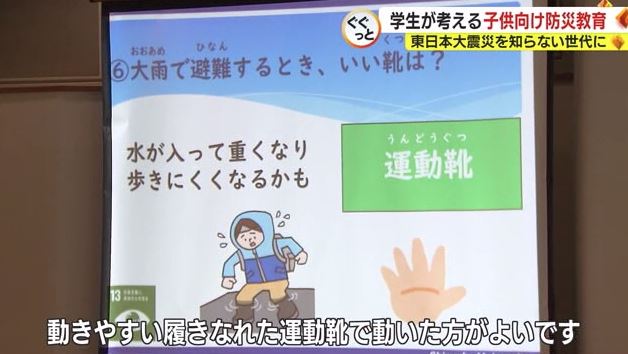

大雨で避難する時は、どちらが避難しやすい靴でしょうか? 長靴だと思う人はグー、運動靴やスニーカーだと思う人はパーを出してください

子供たちはそれぞれで考えて、グーやパーの答えをだした。

静岡大学4年・村山大介さん:

正解は、パーの運動靴です。大雨の時は水が長靴の中に入ったりして、重くなって歩きにくくなる可能性があります。だからは動きやすい、履きなれた運動靴で動いた方がよいです

学生たちが意識しているのは、子供たちを脅さず怖がらせないことだ。

静岡大学3年生・大塚萌香さん:

災害に対する脅威を強く印象づけていく防災教育がこれまでの主流だったと思いますが、そうではなくて楽しみながら防災について主体的に活動できるものを考えています

“動物”で必要な行動を覚える

地震や火災の際に必要は行動を教えるのにも工夫した。

大学生:

火事だ!火事の時は口をふさいで“アライグマのポーズ”

火事の時は、煙を吸い込まないよう体を低くして口を覆う。アライグマが口元で前脚を動かす姿をイメージして、手が口にいくように考えた。

大学生:

家の中で地震が起きた時は? 机があるから“アリのポーズ”

地震の時は、机の下に入り机の脚をつかむ“アリのポーズ”。学生たちが事前にした物語で、アリはそうして助かった。

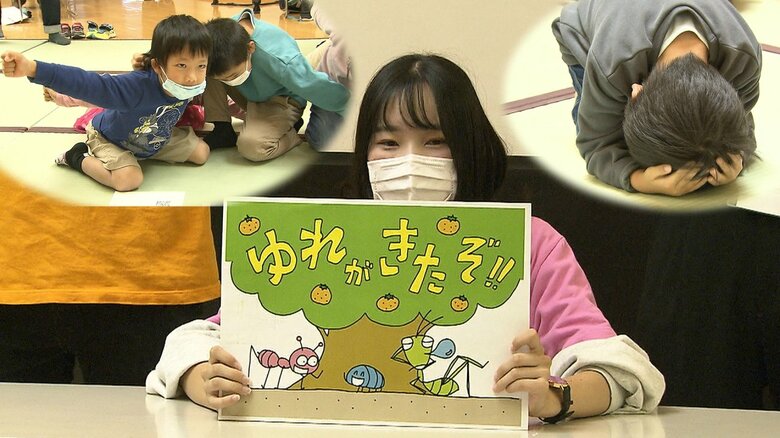

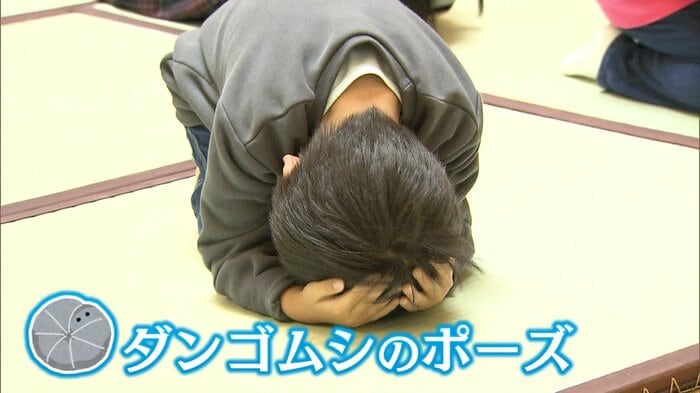

地震の時に落下物から守るために頭を抱えるのが、“ダンゴムシのポーズ”だ。

煙を吸わないための“アライグマのポーズ”、机の下に入り脚をつかむ“アリのポーズ”、頭を守る“ダンゴムシのポーズ”。

子供がイメージしやすいよう動物たちが地震でどう行動したか伝える紙芝居を作り、災害時に起こりうることを想像しながら身を守る最善の方法を教える。

大学生3年生・大塚萌香さん:

地震が来た時にどんな行動をとればいいのか、事前に知識がない状態で迎えてしまうのと、「こんなポーズをとればいい、すぐに逃げたらいい」とわかった状態で災害を迎えるのとでは、被害の規模がかなり変わると思う

取り組みを高校生に引き継ぐ

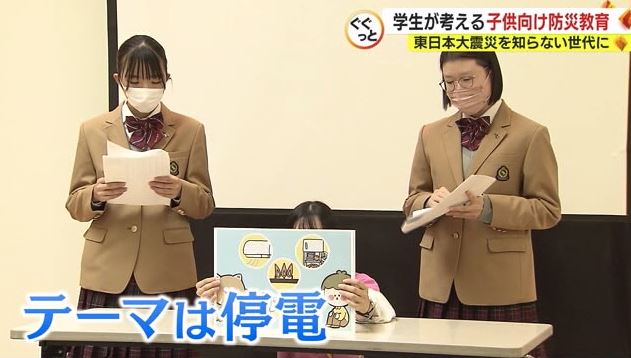

大学生たちは自分たちよりも若い世代にこの取り組みを引き継いでもらおうと、高校生による防災教育の支援も行っている。

防災教室で披露した紙芝居は、島田樟成高校の生徒と打ち合わせを重ねて作ったものだ。

高校生が子供たちに読んで聞かせた。

高校生:

停電だ! どこかで電線が切れちゃったのかしら

紙芝居は「停電」をテーマにしたもので、停電が起きるとエアコンや冷蔵庫も止まってしまうこと、ロウソクや電池式のライトが役立つことを教える。

島田樟成高校2年・太田帆香さん:

停電で「怖い」となるのではなく、何をしたらいいのか自分で考えて動けるように(紙芝居の内容に)こだわりました

楽しく学ぶ防災教育 親子に好評

子供たちは真剣に耳を傾けていた。

小学4年生:

地震についてよくわかったし、もしもの時にどう動けばいいかわかって勉強になった

小学1年生:

楽しかった。(Q火事の時はどんなポーズするの?)こうして口をおさえて、煙から身を守る

保護者:

有事には予想しないことが起きることを、怖くないように教えてくれるのがいい

別の保護者:

本で読む知識だけだとあまり入ってこないけど、動いて楽しんで学ぶのはとてもいい

大学生が考えた楽しく学ぶ防災教育。

いざという時に実践できる災害への備えが、子供たちの、命を守り生き抜いていく力を育んでいくはずだ。

(テレビ静岡)