バイデンが警戒すべき「新たなテロの脅威」とは?

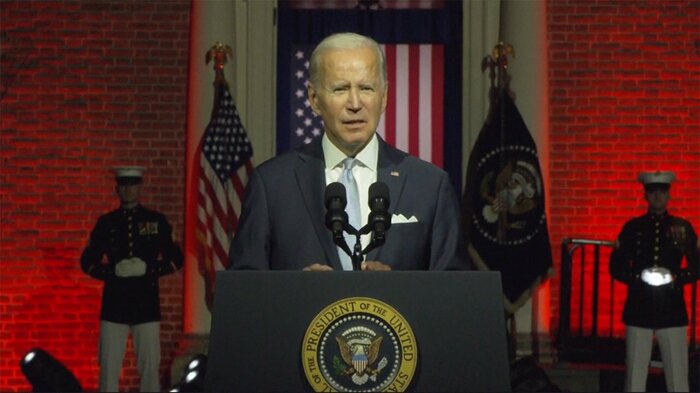

9.11同時多発テロから21年を迎える中、バイデン大統領はワシントンで開かれた追悼行事に参加した。

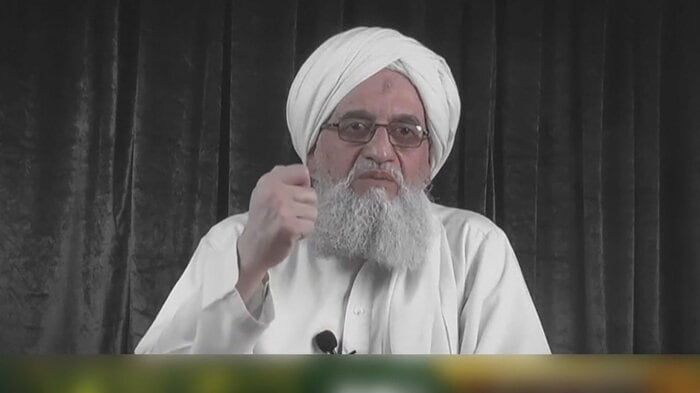

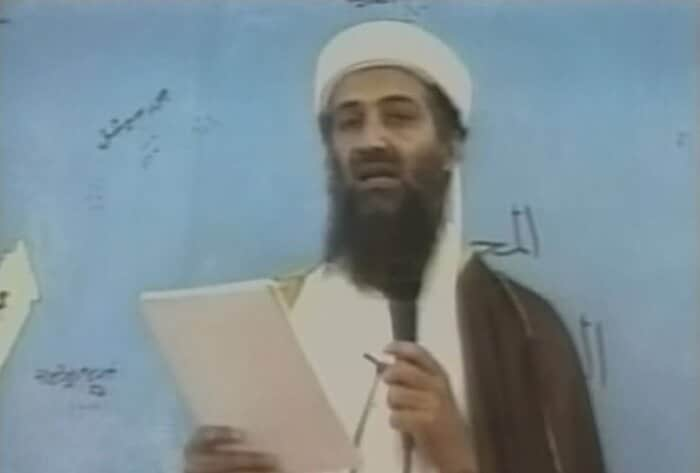

バイデン大統領は、国際テロ組織アルカイダの初代指導者オサマ・ビンラディンの殺害に加え、今年7月に指導者だったアイマン・ザワヒリ容疑者をアフガニスタンで殺害したことに言及し、引き続きテロ活動を監視し、米国民を守るために必要な行動には躊躇しない姿勢を強調した。

この言及から判断できるのは、同大統領自身がいわゆる対テロ戦争は終わっても、テロの脅威は続いていると認識していることだ。

この件について、ブルームバーグは9月12日、「Biden Vows ‘Vigilance’ Against New Threats in Speech on 9/11」と題する記事を公開している。

ここでのポイントとなるのは、同記事を引用すれば、新たな脅威とは何なのかということだ。

当然ながら、新たな脅威が考えられないなら、バイデン大統領も上述のように言わなかっただろう。では、今日の世界情勢から今後どのようなことが懸念されるのだろうか。

弱体化する「アルカイダ」や「イスラム国」の一方で…

まず、今日でも米国が対峙してきた「アルカイダ」や「イスラム国」は組織的に弱体化した一方、それらを支持する武装勢力は今でも各地に点在する。

「アルカイダ」支持組織では、イエメンの「アラビア半島のアルカイダ(AQAP)」、シリアの「フッラース・アル・ディーン(Hurras al-Deen)」、北アフリカで活動する「マグレブ諸国のアルカイダ(AQIM)」、ソマリアの「アルシャバブ(Al Shabaab)」、マリを中心にサハラ地域を拠点とする「イスラムとムスリムの支援団(JNIM)」などがあり、イスラム国支持組織では、エジプトの「イスラム国のシナイ州」、ナイジェリア北東部などを拠点とする「イスラム国の西アフリカ州」、コンゴ民主共和国東部やモザンビーク北部を束ねる「イスラム国の中央アフリカ州」、サハラ地域を束ねる「イスラム国のサハラ州」、アフガニスタンを拠点とする「イスラム国のホラサン州」などがある。

当然ながら、各組織によって構成人数や金銭力、軍事力、「アルカイダ」や「イスラム国」への忠誠力などは大きく異なるが、その中でも今日では「アルシャバブ」や「JNIM」、「イスラム国のサハラ州」によるテロ活動が目立ち、中東や東南アジアなどではテロ情勢が改善傾向にあるが、アフリカではむしろ悪化している。

特に、ギニア湾沿岸のトーゴやベナンでは、ブルキナファソやマリから「JNIM」の武装活動が浸透し、ベナン政府は最近、「JNIM」や「イスラム国のサハラ州」のテロ活動が北部から南部に拡大することを警戒し、ルワンダなどに治安維持での支援を要請した。

また、「イスラム国のホラサン州」は9月に入っても首都カブールにあるロシア大使館を標的とした自爆テロ(ロシア人外交官も犠牲)を実行するなど、権力を掌握したタリバンにとっても大きな厄介者になっている。

「イスラム国ホラサン州」のメンバーは1500人から4000人もいるとされ、タリバンを離反して同組織に加わった者も非常に多い。極めて目に見える脅威といえ、「イスラム国のホラサン州」は頻繁にメッセージを配信し、同自爆テロ事件で犯行声明を出すだけでなく、最近は中国への敵意が強調され、今後はアフガニスタンで政治経済的な浸透を見せる中国権益が標的となるテロが増える可能性もある。

ちなみに、国連のテロ監視チームによると、アフガニスタンには「アルカイダ」のメンバーが400~600人、インド亜大陸の「アルカイダ」(AQIS)が150~200人、「アルカイダ」とも協調関係にあるウイグル系過激派が500人いるともされ、同国が再びテロの温床となることへの警戒は根強い。

筆者周辺のテロ対策専門家の間でも、昨年夏のアフガニスタンからの米軍撤退以降も、タリバンと「アルカイダ」は深い関係にあり(7月末にザワヒリが殺害された現場は、現タリバン暫定政権で内相を務めるシラジュディン・ハッカーニ氏の側近が所有する家だったという)、9.11テロのように米国本土を狙うことは困難な一方、中東やアフリカなどに点在する米国大使館など米国権益を狙うことは現実的な問題だとの見方もある。

これまでこういった「アルカイダ」や「イスラム国」の支持組織の活動は、ほぼ地域的なものに限られ、「アルカイダ」や「イスラム国」のようにグローバルなレベルで差し迫った脅威にはなっていない。

今日、支持組織は国際的なテロ活動に優先順位を置いておらず、もしくは地元での活動で精一杯という状況だ。しかし、欧米など諸外国への敵意を放棄したわけではなく、いつその転換があるかは分からない。

2つの潜在的リスク

以上のように、今日のテロ情勢において、米国にとって差し迫った脅威があるわけではないが、潜在的なリスクは残っている。そして、今後の行方においては2つのことが懸念される。

1つ目が、対テロと大国間競争の関係だ。バイデン政権は中国を唯一の競争相手と定義し、中国との戦略的競争を外交・安全保障上の最重要トピックに置いている。トランプ前政権もそうであったし、今後誕生する米政権も基本的にはこれを継承するだろう。そして、ロシアによるウクライナ侵攻により、米国にとって大国間競争はより一層重要なテーマになったことは間違いない。米国にとっての大国間競争は、今後長期にわたって最優先事項となる。

しかし、それが激化すればするほど、対テロに割ける時間や政治的余裕がなくなり、その空白の時間を利用し、「アルカイダ」や「イスラム国」が勢力を盛り返し、または同じような主義主導を掲げる新たなテロ組織が現れる恐れがある。

米国はこれまで遠隔地から無人航空機などで攻撃する能力「オーバー・ザ・ホライズン(OTH)」を駆使し、ザワヒリや「イスラム国」指導者たちを殺害してきたが、これは大国間競争を最優先する米国が取れる「持続可能なテロ対策」と言えよう。

しかし、この持続可能なテロ対策が中長期的にテロ組織の盛り返しを防げるかは分からない。今後の大国間競争は、米国の対テロの行方にも大きな影響を与えることになろう。

もう1つは、テロの土壌である。テロの原因は貧困だとしばしば言われるが、テロに特定の原因はない。「アルカイダ」や「イスラム国」をみても、テロ組織の幹部たちは貧困とはかけ離れたお金持ちやインテリ層が多い。もちろん、貧困も原因の1つだろうが、失業や経済格差、閉鎖した社会、人種民族間の差別なども原因であり、テロの世界に入ってしまう者たちの背景は千差万別だ。

テロリストによって、原因が2つの場合もあれば、4つの場合もあろう。また、貧困や失業などを助長する物価高、地球温暖化、人口爆発などもテロとは無縁ではない。地球温暖化によって砂漠化や異常気象が拡大しており、しかも途上国を中心とする急激な人口増加も相まって、今後食糧事情などが悪化するだけでなく、新世代の若者たちの社会的不満というものがいっそう強まる恐れがある。

これはアフガニスタンのように、「アルカイダ」や「イスラム国」、それらの支持組織が活動する国々にも当然当てはまることで、こういった複合的な懸念材料がテロ組織に利する恐れがある。しかも、大国間競争と違い、これは米国が自分でどうこうできるという問題ではなく、テロの温床化という視点では大国間競争より深刻化な問題と言えるだろう。

繰り返すが、米国にとって差し迫った新たなテロの脅威があるわけではない。しかし、「アルカイダ」や「イスラム国」が組織として弱体化しても、そのブランドやイデオロギーというものは各地の武装勢力を引き付けている。

そして、大国間競争の激化によって米国の対テロへの注意や警戒が薄まる中、上述のような懸念材料が中長期的にテロ組織の盛り返しを助長してしまうことが懸念される。

【執筆:和田大樹】