秋の味覚の一つのサンマ。塩焼きにしたり煮つけたりと今の時期になれば、食卓にあがることも多いのではないだろうか?

しかし近年は不漁や値段の高騰がニュースにもなり、昔に比べて食べなくなった人もいるかもしれない。

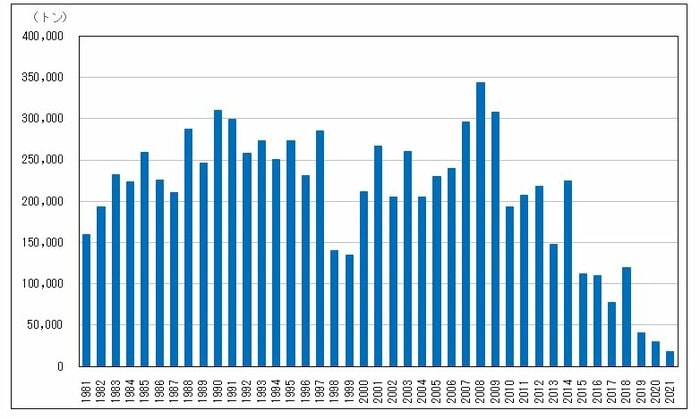

実際、水揚げ量は年々減っている。全国さんま棒受網漁業共同組合によると、1981年からの推移では、2008年の34万3225トンをピークに2020年は2万9566トン、2021年には1万8291トンにまで落ち込んでいるのだ。

このまま減り続ければ、気軽に食べることができなくなる日も来るかもしれない。一方で、海で漁れないとなれば養殖をしたらいいようにも考えるが、スーパーなどで養殖サンマを見かけることはまずない。

1998年に日本で初めてサンマの繁殖に成功

タイやブリ、最近はマグロも養殖されているが、なぜサンマはないのだろうか? サンマを展示し、1998年には日本で初めて繁殖を成功させた水族館「アクアマリンふくしま」の担当者に、サンマの特徴や養殖の難しさを聞いた。

――そもそもとしてサンマを展示している理由は?

アクアマリンふくしまがある福島県の沖が、日本列島を南北に何千キロも移動してくる黒潮と親潮のちょうど交差する潮目となります。サンマがこの両方を回遊して生活し、潮目付近が好漁場になるなど、当館の展示テーマ「潮目の海」に合致した魚であり、また県のサンマの水揚げ量が全国でも有数であったこともあり、開館当初から現在まで展示を続けています。

――では、最初から繁殖を目指していたわけではない?

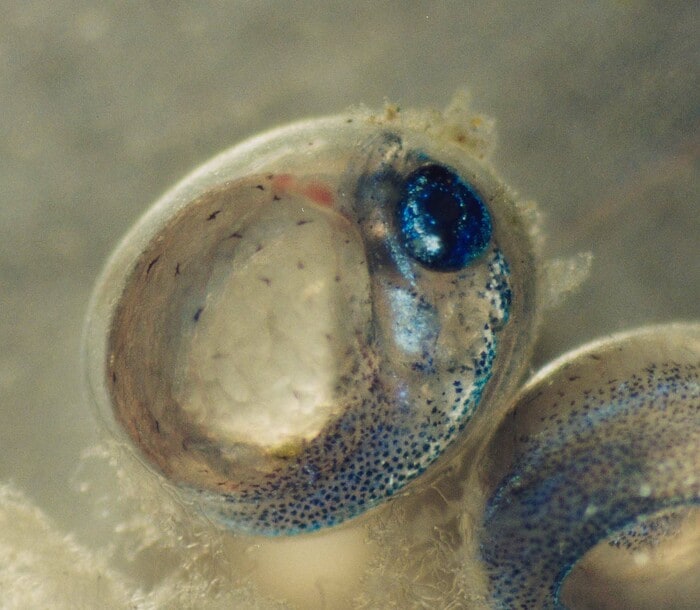

はい、水槽の中で産卵したことがきっかけになります。サンマは神経質で鱗が剥がれやすく、皮膚も傷つきやすい魚です。成魚を元気な状態で水族館まで運ぶことが難しいため、開館当初は海でサンマの稚魚を傷つけないように海水ごとすくったり、サンマが卵を産みつけた流れ藻を探して採集。その状態で運び、水族館で成魚まで育てて展示していました。

そんな中で水槽内での産卵があり、また稚魚や卵の採集にも限りがあることなどから繁殖にチャレンジをしました。なおサンマの寿命は1〜2年ほどで、過去には最高で8世代まで継続して繁殖させることに成功しています。(※現在の展示は4世代)

体長の大差はないが見た目は少し太め

――繁殖に挑戦したことで分かったことや難しかったことは?

初めてわかることがたくさんありました。例えば透明な容器内では、稚魚が全て端に寄ってしまい餌が食べられずに死んでしまいました。そこで、光に集まるサンマの習性を利用し、黒い容器に変更して真ん中にライトを照射。さらには、餌となるプランクトンも光に集まってくることから、食べる効率も良くなりました。

また、産卵に適温があることも判明。どの水温帯が適しているのかを試行錯誤したところ、15℃以上いう結果が出ました。そこで、例えば低い海水温で飼育し、産卵させたい時期に温度を上げることで、サンマの産卵をコントロールすることもできます。

――ちなみに繁殖させたサンマは、天然物と比べて違いはあった?

体長としては大差がありませんでしたが、見た目は少し太っている程度でしょうか。そして解剖したところかなり脂肪がついていて、大トロに近いような状態でした。水槽内ですと、どうしても狭くなり運動量も減るので、自然界のサンマに比べて脂がのっています。ただし、これが食用として適した状態なのかは、食べたことがありませんので分かりかねます。もし養殖するとなると、栄養状態を考えて給餌する必要がありそうです。

サンマは胃がない魚ですので、常に餌を与えていないと痩せて死んでしまいます。なお当館では、痩せすぎないように成長段階に合わせて餌の量を調整しています。

サンマの養殖を見かけない理由

――ではサンマの養殖を見かけないのはなぜ?

養殖される魚は、ストレスや外部の刺激に強い扱いやすい魚種が多いと思います。そんな中でサンマは、手や網が触れるだけで簡単に鱗が剥がれ皮膚が傷つく弱い魚で、さらには水槽内でもパニックにもなりやすく、管理が難しいのでしょう。さらに魚価が安く、餌代などのコストを考えると利益にはなりづらいようです。

また養殖する場合でも、まず自然界からの稚魚などの補充が必要となります。現段階では、今のサンマの資源をどう守っていくか、増やしていくかを第一に考えたほうがよいのかもしれません。

――最後にサンマの繁殖についての研究の今後を教えて。

やはり「養殖」は皆さんの関心のあるテーマだと考えています。現在は外部の研究機関と、「養殖」とまではいかないかもしれませんが、将来的な養殖につながる基礎的な研究をしたいという話をしています。まずは、これまでに当館で培ってきた「サンマの繁殖技術」をまとめ、後世に残せるように進めていきたいです。

今はまず記録的な不漁が続く“海の資源”を守る対策が必要だ。一方で、サンマの養殖が進んでいないのは、サンマが傷つきやすい魚であり、魚価が安いというコスト面の問題が大きいようだ。

しかし、養殖に向けての動きもある。もしかしたら、これらの課題を解決した養殖サンマが食卓に並ぶ日がくるかもしれない。