8月30日、都市直下型地震を想定した大規模訓練が、3年ぶりに広島市で行われた。大地震に備えて警察や消防、自衛隊などが参加。本番さながらの緊迫した訓練となった。現場から木村仁美アナウンサーがリポート。

警察・消防・自衛隊など200人が参加 余震による二次災害も想定

被災者(訓練):

早く助けてください!

震度6強の地震で同時多発的に被害が出たと想定した総合防災訓練が、広島市の西風新都防災訓練場で行われた。事前に隊員らに詳細を知らせない“ブラインド型”と呼ばれる手法が用いられた。

訓練に参加したのは消防や警察・自衛隊のほか、県病院の医師など、17機関から約200人。勇ましく吠える警備犬の姿もあった。

倒壊した建物からの救出活動や捜索など、複数の訓練が同時進行で行われていく。

隊員(訓練):

埋没車両発見!中に人がいるかは不明!

地震によって崩れた土砂の中から、車を発見したようだ。現場に緊迫した空気が流れる。

重機で土砂を掘ると、埋まっていた1台の車が見えてきた。

そこへ「ピ~ッ!」という笛の音と、「緊急退避!」の大声が鳴り響いた。作業中に余震が起きたという想定だ。今、取るべき行動を確認する。

木村アナウンサー:

二次災害の危険性があるため、作業に当たっていた隊員が一斉に退避していきます

統括本部には徐々に救助者の情報が集まり、搬送先の相談が行われていた。

ヘリも出動 医療スタッフ派遣や救助活動に活用

そんな中、訓練場に1機のヘリが着陸した。

胡子 記者:

海上自衛隊のヘリコプターから、医療スタッフが降りてきました。現場へと向かっていきます

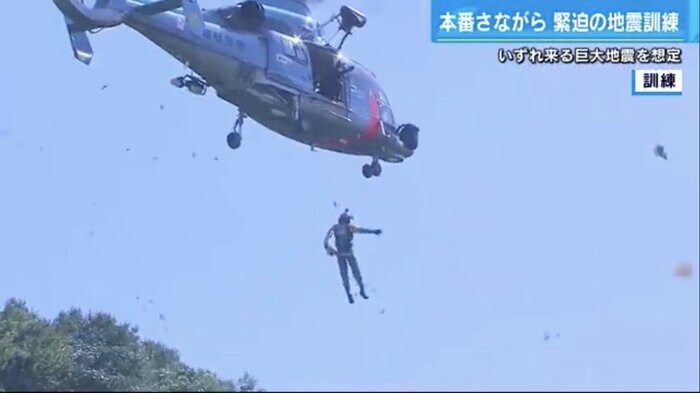

一方、上空を飛ぶ県警のヘリからは、隊員が降下。孤立した人たちの救助へ向かう。

地震で損傷した建物では「応急危険度判定」が行われている。二次被害を防ぐために、いかに早く判定できるかが重要だ。

救援物資の輸送もシミュレーション

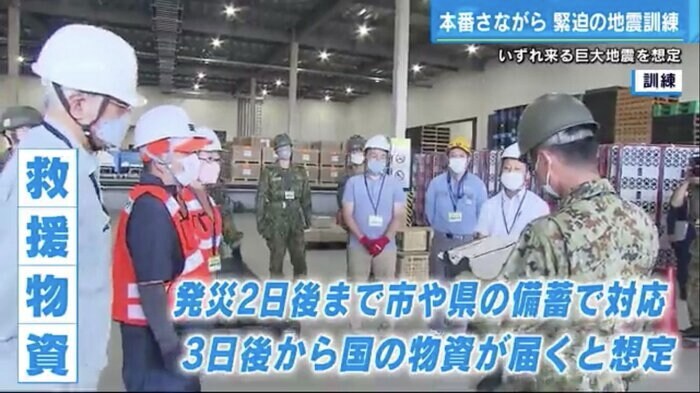

さらに、広島市西区の物流施設では、救援物資を輸送する訓練が行われていた。救援物資について広島市は、発災2日後まで市や県の備蓄で対応し、早くて3日後から国の物資が届くと想定している。

現在、広島市は救援物資の補給輸送拠点を独自で持っていないが、今回の訓練を通して、運営が可能か検証したいという。

木村アナウンサー:

救援物資を積んだ自衛隊車両が入ってきました。避難所に見立てた建物の前へと進みます。避難所では、女性の消防団員や消防団サポーターの大学生が中心となって、素早く救援物資を運び込んでいきます

消防団サポーターの大学生:

私が小学生のころ、広島市安佐南区・安佐北区で土砂災害が起こりました。自分に何ができるのか考えていたら、身近にこのような活動があると聞いて参加しました。被災地の方に寄り添えるような活動をしていきたいです

防災訓練場からリポートする木村アナ

防災訓練場からリポートする木村アナ木村アナウンサー:

訓練では声を出し合って連携が取られていたことが印象的でした。一方で、組織ごとのやり方の違いに、戸惑う声も聞かれました。さらなる連携の強化が期待されます

南海トラフ巨大地震 広島は震度6強・最大4メートルの津波のおそれ

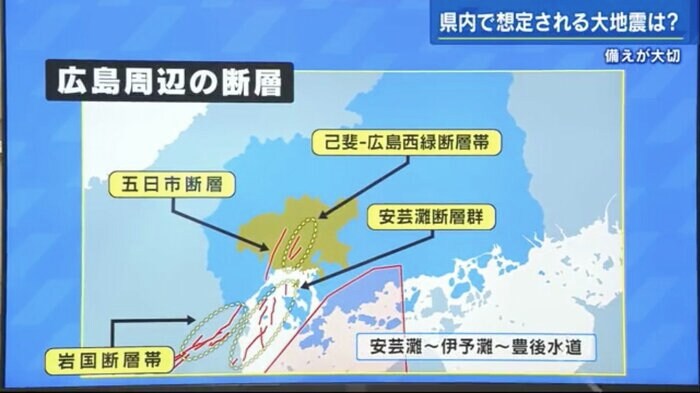

今回の防災訓練で想定されたのは、広島県南西部に伸びる、五日市断層の横ズレ。この地震による揺れは、広島市内では最大震度6強になると予想されている。

広島市周辺には五日市断層以外にも、岩国断層帯、安芸灘断層群など、都市直下型地震になりかねない多くの断層や活断層がある。

都市直下型地震といえば、1995年に震度7を記録した「阪神・淡路大震災」など、多くの大地震が日本列島を襲っている。

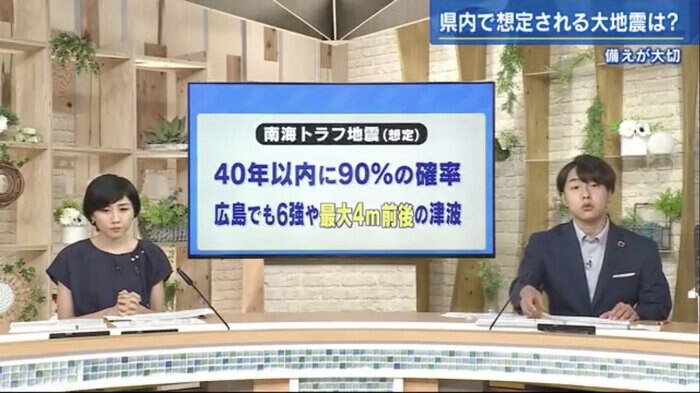

今後40年以内に90%の確率で起こるとされる「南海トラフ巨大地震」は、太平洋側で最大震度7、広島でも震度6強の揺れや最大4メートル前後の津波が想定されている。

近年、地震に限らず様々な災害が大型化している。まずは身の回りのリスクを認識し、一人ひとりが、被害を最小限に抑える取り組みが不可欠だ。

(テレビ新広島)