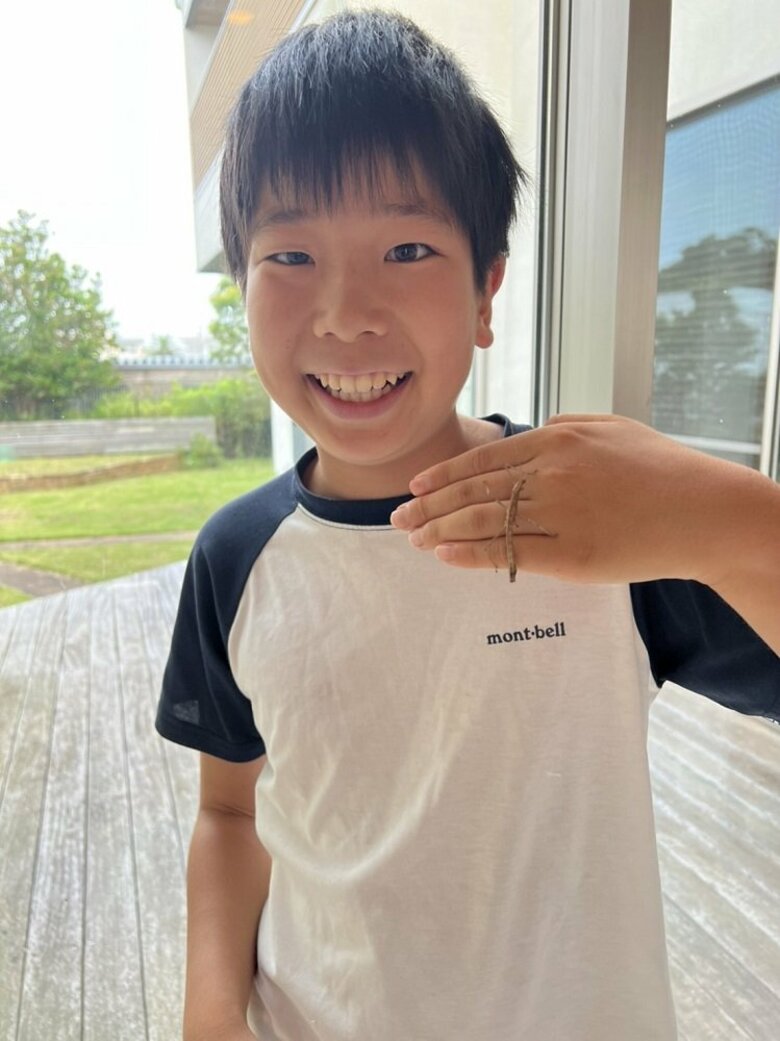

将来の夢は魚の研究者になること

――今年の夏休みの自由研究は何をする予定?

ナナフシは桜の葉っぱを食べるのは有名だけど、それ以外にもカクレミノ、ギシギシ、ヤツデとかも食べます。自由研究は、まだやってないけど、ナナフシの食草を調べる研究をやりたいと思っています。

――将来の夢は?

僕は日本さかな検定1級に最年少で合格していて、魚と虫両方好きなんですよ。将来は虫じゃないけど、魚の研究者になりたいです。

泰成君がかなりの虫好きということはわかったが、意外にも将来の夢は魚の研究者だった。

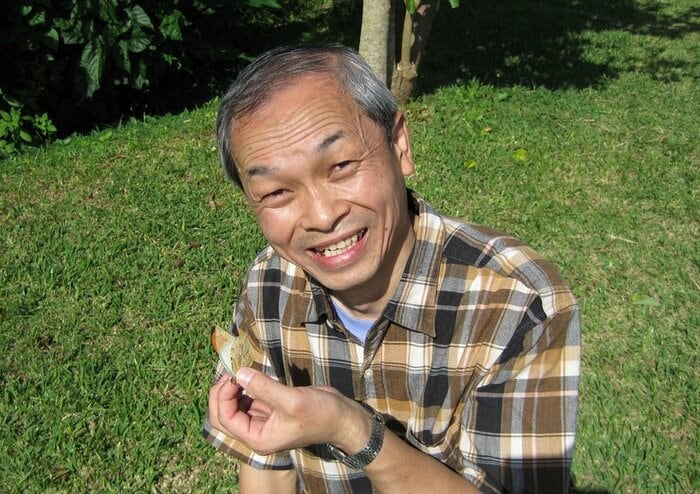

続いて、名和昆虫博物館の名和哲夫館長にも、今回の発見について聞いてみた。

館長「見たくてたまりませんでした」

――今回の雄のトゲナナフシの発見、どう思う?

すごいことだと思います。40年間、昆虫を見ていますが、トゲナナフシのオスを見るのは初めてです。森下さんから連絡があった際は、見たくてたまりませんでした。動いている実物を見るのは夢でした。

――泰成君からナナフシ愛は伝わってくる?

もうすごいです。トゲナナフシが食べる草も研究されていて、私も泰成君から教えてもらっています。

――実物を見て、どうやって雄だと判断した?

ナナフシの系統は、一般的にメスに比べてオスが小さい。メスの体長が7センチに対し、オスの体長は4センチでした。横幅の太り加減も、オスのほうが細い。森下さんのお母様から7月7日に交尾したかもしれないということも聞いていたので、オスだと確信しました。

雌の卵は厳重に保管、雄はDNA解析できるよう標本に

――トゲナナフシの特徴は?

日本の本州、四国、九州などに分布してます。雄も雌も羽がなく、背中にトゲが並んでいるのが特徴です。体長は雌は7センチ前後です。ちなみに、今回見つかった雄は4センチ前後です。

――ナナフシの種類の中には、他にも雄がレアなものがいる?

コブナナフシというナナフシは雄も雌もいます。雌だけ隔離して卵を産むと、そこから産まれるのは雌だけですが、野外で雄と交尾した雌から産まれた卵は、雄と雌が出てきます。

また、ナナフシの種類の中には、暖かい地方だと雄と雌の交尾で産まれますが、寒冷地だと雌のみから産まれるというものもいます。

――トゲナナフシの飼育は難しい?

何を食べるかを押さえておけば、意外と簡単です。食べるものを与えてやれば、それがどんどん卵を産んでいくので、卵が採れます。

――今後、寄贈されたトゲナナフシはどうなっていく?

雄と交尾したと思われる雌は、隔離して卵を取り、卵は厳重に保管してます。

雄は、名古屋で採集した雌3匹と暮らしており、交尾した場合には、交尾した雌の卵も今後の研究に活かす予定です。雄が亡くなったら、DNA解析できるように標本を作り、保管・管理します。

専門家も初めて見たという発見をした泰成君、この先、魚の世界でも、専門家を驚かせるような発見を期待したい。