都会型の太陽電池とは

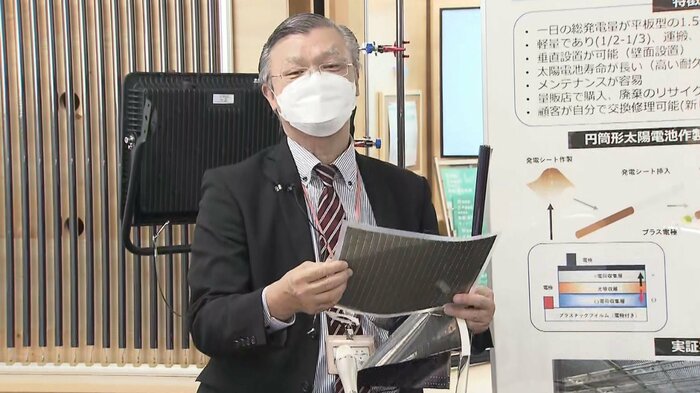

「都会型の円筒型太陽電池。都会に設置しやすくて、東京から世界に発信したいような太陽電池」こう話すのは電気通信大学の早瀬修司特任教授。 分刻みのスケジュールの中、東京都の小池知事が足を運んだのは、調布市にある電気通信大学。小池知事の興味は、この太陽電池にあった。

総発電量1・5倍、重さ・費用は半分に

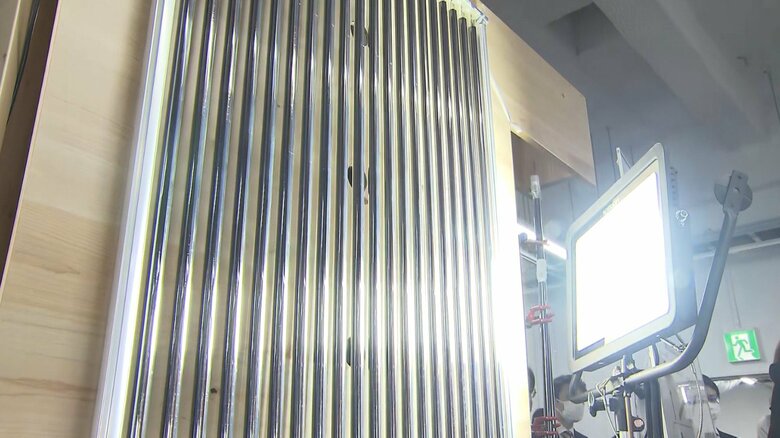

これは、電気通信大学で研究が進められてきた太陽電池だ。 「円筒形にすることでどの角度から光が当たっても発電できる、つまり一日中発電できるので、一日の総発電量が平板型の1.5倍になります」 。そう力説する早瀬特任教授。その他に、平板型の2分の1から3分の1の重さ 、壁面に設置できるなどの利点があるという。

さらに「量産できるようになれば、現在、一般家庭(4キロワット分)で、100万円かかる太陽電池の設置費用(本体のみ)が、設置台も含めての5割から7割ですむ」と話したほか、軽くて蛍光灯のような形であるため、「量販店で購入・廃棄のリサイクルが可能で、家庭に設置して一部壊れても顧客が自分で交換修理ができる」とも。

弱点の耐久性を強みに

円筒型の太陽電池はこれまでもあったが、発電シートをガラスの筒に入れて封をするやり方が電気通信大学の「オリジナル」だという。 また、この発電シートは作るのも扱うのも簡単だが、耐久性が弱かった。それを補うためにガラスの筒にいれて耐久性をアップさせたという。

「原料は国産ですか」 実物を見た小池知事は、原料が輸入に頼らないですむか確認したという。 「重要な部分は国産です」 という返事を聞いて、小池知事は納得した表情でうなずいたそうだ。

コロナ以上に心配なのは・・・

「今、夏の電気の供給も厳しい、ましてや冬もと言う話がございます」 危機感をあらわにする小池知事。 実は、都庁内で「小池知事がコロナ以上に心配している」とも見られているのが電力供給だ。

電力の需要に対して、どれぐらい”余裕”があるかを示す数値に「予備率」というものがある。この予備率は、最低限3%必要とされているが、経産省のデータをもとに、都庁で作られた内部資料には、今年の夏に予想される予備率が「3・1%」と記載されているという。

さらに厳しいのは冬で、年をまたいで1月2月は、東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州の7つのエリアで予備率3%を確保できない見通し。東京エリアは特に厳しく、1月がマイナス1・7%、2月がマイナス1・5%となっている。

小池知事は、電力をH=減らす、T=創る、T=貯める、として「HTT」キャンペーンを開始、夏の場合には室温を28度に設定、省エネ家電への買い換え補助、省エネ住宅建設補助などの活用を訴えている。

(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)