低下がゆっくり、遅い

「低下が非常にゆっくりである、遅い、というのが現状であります」東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議では、新規感染者数の 7 日間平均は、前回の 1万3057人から、1万690 人に減少し、増加比は82%と減少傾向ではあるものの、このままでは1週間後の新規感染者数は8766人との推計値が示された。

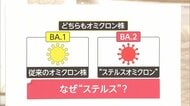

「1万人規模の新規陽性者が発生する危機的な感染状況のさらなる長期化が懸念されます」国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、さらに感染の長期化だけでなく歓送迎会、卒業パーティー等のイベントによる人の移動の増加やオミクロン株「BA.2」いわゆるステルスオミクロン株の影響で、感染が再拡大する恐れがある、との危機感を示した。

初めて10歳未満割合が最も高く

年代別では、10歳未満19.1%、10代12.9%、20代13.9%、30代 16.4%、40代16.7%、50代9.3%、60代 4.4%、70代3.3%、80代2.7%、90歳以上1.3%だった。60代以上は横ばいとなった一方で、10歳未満の感染者の割合が7週間連続して上昇、 データをとりだした2020年6月から初めて10歳未満の割合が最も高くなった。

大曲国際感染症センター長は、子供でも中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有するなど、重症化するリスクが高い5~11歳の子どもには、接種の機会を提供することが望ましいとされている、と述べた。

「10%」を超えてから急激に置き換わる

感染力が強いとされるステルスオミクロン株は、これまでに都内で33件確認され、うち29件が市中感染だったという。 今週は2・2%にとどまっているオミクロン株だが、アルファ株やデルタ株では10%を超えたあたりから、急激に置き換わりが進んだことを踏まえ、東京iCDC専門家ボードの賀来満夫座長は、今後の増え方をさらに注視する考えを示した。

夜の街の人出増加で感染者再増加も

夜の街の人出は、今週は1・3%の微増ではあるものの、2週連続で増加。すでに重点措置解除となった他の多くの自治体では、夜の人出が急激に増加しており、それに伴い、新規感染者数の「下げ止まり」または「再増加」がみられているという。

東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長は「ここで夜間滞留人口が増加し続けると、新規感染者数が十分減少する前に、リバウンドへと向かう可能性が高い」と警鐘をならした。

悪循環がずっと続いている

「悪循環がずっと続いている状況です」「冬場というのは既存の病床数でいっぱいいっぱい、ギリギリのところで毎年乗り切ってる感じなんです」東京都医師会の猪口正孝副会長は、入院患者や重症者に占める高齢者の割合が高く、この状況が長期化すれば、医療従事者への負担も長期化し、医療提供体制がさらに逼迫する、との強い危機感を示した。

“感染者減”はゴールデンウィークか

「減り方が遅い」ある関係者は、感染者数は1ヶ月で半分程度までしかへらず、3月末で5000人くらいではないか、との見方をしめした。

「ゴールデンウィークくらいになるかもしれない」別の関係者は感染者数の“減少”を実感できるのはゴールデンウィークぐらいまでかかるかもしれない、とも。

オミクロンはなかなかしぶとい

「前のデルタの時はすとんと落ちたんですが、今回のオミクロンはなかなかしぶとい」小池知事に「しぶとい」と言わせるオミクロン株。小池知事は国に対し、解除の際の基準の明確化と4回目接種の早期検討を求めているが、今ここで感染者数をしっかりと減らせないと、またも社会を止めることになってしまうかもしれない。

(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)