レジ待ちを解消

ショッピングカートのデジタル化で買い物の便利が加速する。

東京ビッグサイトで3月4日まで開催中の「リテールテックJAPAN2022」。

小売り、流通業界の最新の技術展となっている。

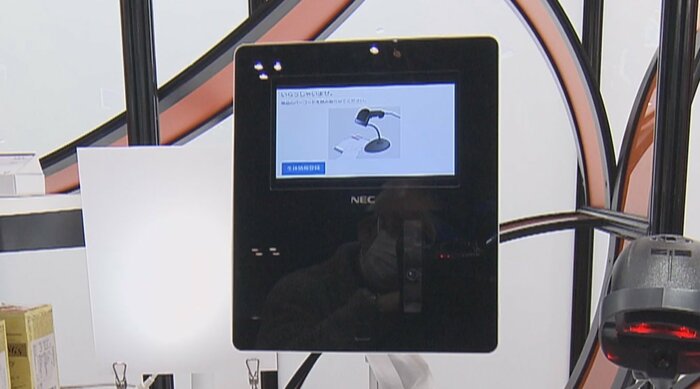

NEC担当者:

こちらは顔と虹彩の部分を使った生体情報で決済まで行くことができます。

「虹彩」とは瞳の中のドーナツ状の部分のことだが、どのように決済するのだろうか。

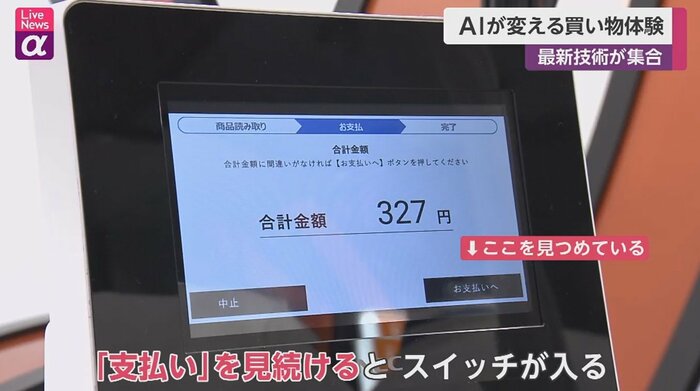

商品をスキャンし、金額が表示されたら『支払い』を見続ける。

するとスイッチが入り、これで認証が完了。

決済画面の下にうっすらと見えているカメラが、虹彩を読み取って認証完了。

見つめるだけで買い物ができた。

一方、ペットボトルが並ぶこのAIショーケースは、カメラの画像から商品の欠品状況を把握できるというもの。今回、新たに試したのが棚の下に見える赤と青のLED。

Retail AI・田中晃弘事業開発部門長:

実際に店員が補充をするトリガーになるのは何なのか。店員は(PCなどで)システムを見ているわけではないので、売り場の中でそれ(補充のきっかけ)を知らせるLED機能を付けたのが大きなところです。

現場での使いやすさを意識したという商品開発だ。

さらに、海外からは気になるショッピングカートが。

これは、ニュージーランドの企業が開発中の画像認識のみで商品の判別ができるAIカートで、このカートを利用すれば、商品を購入する際、バーコードを読み取る必要がない。

カートにどんどん商品を追加したあと、スマートフォンを見ると入れた商品や金額などがしっかり識別されている。しかも、そのまま支払いもできる。

カートの縁の4つのカメラが商品を捉え、その画像をサーバーのAIが識別し、アプリを介してカートと連携したスマートフォンへ情報を送る仕組み。

2種類のほとんど見分けがつかないパッケージの香辛料も、このカートでは識別することができる。

利用客はレジに並ぶ必要もなく、店側は専用のカートやサーバーなどの導入でレジがいらなくなり、省スペース・省人化にもつながるとしている。

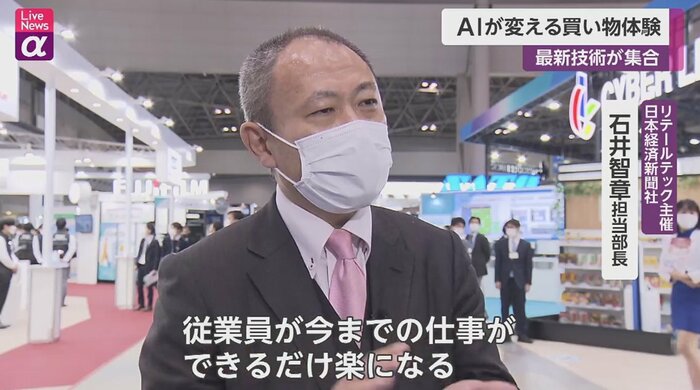

リテールテック主催 日本経済新聞社・石井智章担当部長:

従業員の今までの仕事ができるだけ楽になり、余裕ができた人間が、ホスピタリティを持って客に接する。そういった手助けになるAIやDXだと思っています。

スマートカート 地方から普及進む可能性

三田友梨佳キャスター:

一橋大学ビジネススクール准教授の鈴木智子さんに聞きます。

様々な最新技術がありますが、スーパーなどでお馴染みのショッピングカートもこれからデジタル化が進んでいきそうですね。

一橋大学ビジネススクール准教授・鈴木智子さん:

買い物客の非接触へのニーズの高まりを受け、レジを効率化するテクノロジーの導入が加速していて、スマートカートもその1つです。

北米ではアマゾンのダッシュカートから始まり、米国の大手スーパー・クローガーなども取り組みを進めています。

スマートカートを導入するとクロスセルの効果により買い物金額がおよそ2割増加したという米国でのデータもあります。

これは例えばシリアルを買ったら、一緒に牛乳も買うように勧めてくれるものです。

三田キャスター:

利用者に買い忘れの注意を促してくれる親切さ、レジ待ち時間を解消する便利さ、そして非接触の安全などを提供してくれるようですが、普及に向けて課題をあげるとしたらどんなことですか?

鈴木智子さん:

店舗側は新しい買い物体験を提供するには軽くない導入コストを引き受ける必要があります。

スマートカートの導入に加え、メンテナンスも従来のショッピングカートに比べて費用の負担を強いられるため、投資額をどう回収するかが課題になります。

三田キャスター:

投資額の回収、つまり導入のためのコスト負担を上回るメリットがあるかどうかが問われるわけですね?

鈴木智子さん:

スマートレジを導入する店舗側のメリットは、在庫管理の改善や盗難対策に加え、何より人手不足解消に期待できることが大きいです。

人手不足がより深刻な地方で無人レジの普及が加速しているように、地方からスマートカートの導入が進む可能性があります。

また、その開発に様々なベンチャーが参入しているため、今後1台当たりのコストが下がっていくことも期待されます。テクノロジーの導入でより安全で快適な買い物体験が広がっていくのではないかと思います。

三田キャスター:

スーパーでの買い物もネット宅配など選択肢が増えていますが、データの利活用によって新しい購買体験が生まれることでリアル店舗の価値を更に高めることが出来るのかもしれません。

(「Live News α」3月2日放送分)