100年以上前、静岡県の御殿場と山梨の間を走っていた御殿場馬車鉄道。

廃線から90年以上たったいま、先人の功績を後世に伝えるため客車を復元させようと、地元の有志などが立ち上がった。

雨宮帆風記者:

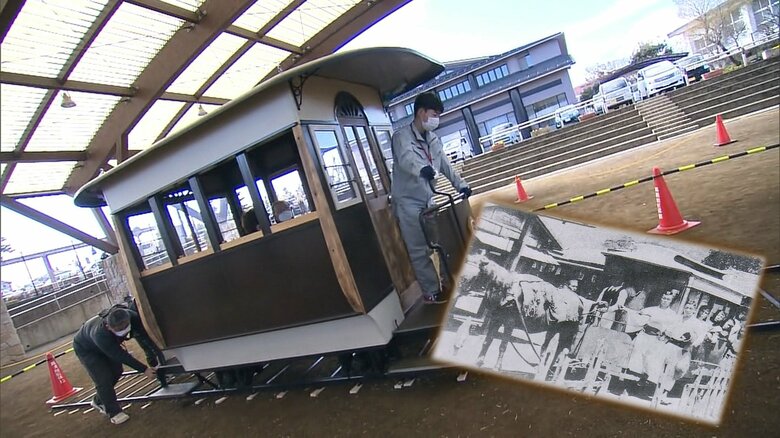

御殿場馬車鉄道の特徴とされる重厚感のある客車。資材をぜいたくに使った作りが再現されています

約90年の時を経てよみがえった「馬車鉄道の客車」。

完成した客車は全長3.5m。客8人が乗車することができる。

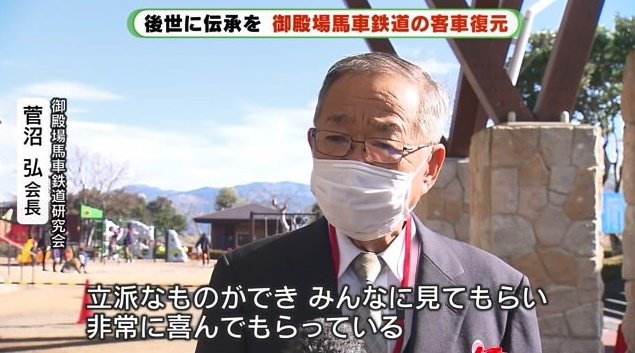

御殿場馬車鉄道研究会・菅沼弘会長:

立派なものができまして、みなさんに見ていただいたんですけど非常に喜んでいただいている

富士山の登山客も使った馬が引く鉄道

明治後期から昭和初期にかけて御殿場と山梨県の間を走っていた「御殿場馬車鉄道」だ。

当時は物資の輸送や人の往来に使用され、富士山への登山客などで賑わった。

鉄道網の発達などによって利用者は徐々に減少し、昭和3年に廃線。

わずか31年で歴史に幕を下ろした。

御殿場市内には馬車道など馬車鉄道の名残が残っており、小学校では子供たちが歴史学習の一貫として馬車鉄道の歩みを学んでいる。

御殿場馬車鉄道研究会・菅沼弘会長:

今の方はほとんどあったことも知らない。偉大な歴史を継承して皆さんに知ってもらうチャンスじゃないかなと

ほとんど資料なく…地元の高齢者にも聞き取り

客車を復元させて御殿場の文化を継承しようと2020年11月、「御殿場馬車鉄道研究会」を設立。

地元の有志だけでなく、鉄道会社の元社員や郷土史研究家、それに模型愛好家などが参加した。

研究会はクラウドファンディングで資金を募り、2カ月で目標額の150万円を大きく上回る236万5000円が集まった。

研究会が客車の復元を依頼したのは富士宮市の佐野直文さん(79)。

ミニSLやミニ新幹線などの鉄道模型を作る“スペシャリスト”だ。

馬車鉄道を復元・佐野直文さん:

断ろうかなとも実際考えた。でもここまでスタートしている人たちが、僕が断っちゃったら、これは中止か頓挫になっちゃうと思って

営業期間が短かった御殿場馬車鉄道。

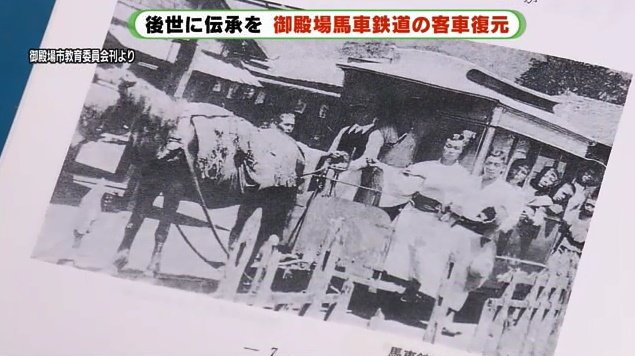

設計図はもちろん、参考になる資料すらほとんど残されていなかった。

(Q.無謀だと思ったか)

馬車鉄道を復元・佐野直文さん:

それはやるべきではない、資料がないでしょ、図面がないでしょ。こんな古ぼけた明治時代の写真で作れと言われ、うんと言う人いないんじゃない

しかし、佐野さんはこうも思った。

馬車鉄道を復元・佐野直文さん:

ある意味面白いな、やりがいがあるなということにもつながる

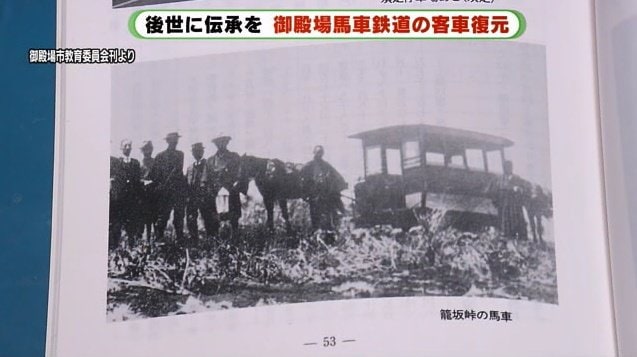

復元のために確認できた資料は数枚の白黒写真。

そのため、当時の雰囲気やほかの地域で走っていた馬車鉄道を参考にしようと、博物館などで馬車鉄道の模型を見学。

高齢者の記憶にも頼った。

御殿場馬車鉄道研究会・勝又祐介事務局長:

「だいたい車輪がこのくらいだよ」とか、キャビン室内は寝転がってこのくらいだったよと

馬車鉄道を復元・佐野直文さん:

そういうのを知っている方が高齢になっているから、(参考になる資料が)でてくるなら2,3年の間に出てこないとだめになっちゃうかなと危惧している。

(Q.今しかなかったということか)

そう、最大のリミットだった

研究会・勝又祐介事務局長:

ラストチャンスだった

ようやく完成 ウマおらず…人力で出発!

数少ない資料を足掛かりに、試行錯誤を繰り返した佐野さん。完成までの作業時間は1014時間、約5カ月の歳月を費やした。

(テープカット):

おめでとうございます

地元の人やクラウドファンディングに出資した人たちが参加して行われた、完成お披露目会。

乗車した人たちは、手動で開閉する大きな窓や乗り心地を楽しんだ。

小学生:

楽しかった

別の小学生:

今の電車とはちょっと違うので、乗ることができてよかったです

市民:

写真とかでしか見たことなかったので、実際に見事によみがえって当時もこんな感じだったのかなという気分になりました

別の市民:

先人が残したものを受け継いでいってもらえたら、その時の物の良さもあると思うので残していってもらいたいです

客車は復元したが、いまはまだ動力は人力だ。2022年夏にも実際にウマが客車を引き、体験乗車できるよう改善が進められている。

すでにウマも海外から手配し、検疫のあと調教が行われる予定だ。名前は御殿場にちなんで「天馬(てんば)」と名づけられている。

研究会は復元をここで終わらせることなく、より当時に近づく改良を重ねていくための情報や資料を集めたいとしている。

御殿場馬車鉄道研究会・菅沼弘会長:

地域の活性化、教育、文化、観光。郷土の歴史をみなさんに知っていただくことで、地域のイベントや催しに活用していただいて、乗っていただいたり、見ていただいたり、知っていただく

地元への思いから始まった「夢物語」。大きな一歩を踏み出し、次の挑戦が始まっている。

(テレビ静岡)