“反日”受けて営業停止の日本の町並み

真新しい瓦が葺かれた日本家屋に、にぎやかに飾られた色とりどりの提灯。風に揺れる風鈴の音も聞こえる。ここは日本・・・ではなく中国東北地方沿岸部の都市・大連だ。

この町並みの名前は「盛唐・小京都」(唐の時代の小京都)で、2019年7月から中国企業が整備を進めていたものだ。日本から建築資材を取り寄せ、63万平方メートルの広大な敷地に、別荘やホテル、商業施設などを建設していく計画で、2021年8月25日に、日本の特産品や家電などを扱う商店街をオープンしたばかり、だったのだが・・・。

9月5日に取材で訪れると、商店街の入り口には黄色の規制線が張られ、立ち入り禁止となっていた。「試験営業中に問題が発生したため、営業を停止し整備しています」という短い説明だけが掲示されている。開業から1週間足らずの8月31日、突如営業をストップしたという。

「試験営業中の問題」の詳細は明らかにされていないが、開業直後から中国のネット上では批判が相次いでいた。「これは文化的侵略だ」「日本に植民地化された大連で日本風の街なんて、国恥を忘れるな」(ウェイボの投稿)。営業停止はこの「炎上」を受けてのものとみられ、再開は未定だという。

あれ、閉鎖じゃないの?!実は賑わう「小京都」

目玉となる商店街は営業停止となっているのだが、予想に反して「小京都」の入り口にあたる広場は引き続き開放され、無料で入ることができた。

炎上が宣伝効果にもなっているのか、少なくない数の市民が見物に訪れ、日本風の庭園や、大きな招き猫の前で記念撮影をするなどして楽しんでいた。和傘のオブジェの前で、中年女性の集団が大音量の音楽をかけてダンスする様子は、かなりシュールで、「反日」の空気は感じられない。

実は大連は中国のなかでも親日的な都市として知られる。政府の誘致に応える形で多くの日本企業が進出し、そこで働く中国人も多い。

街の中心部では、日本統治時代に作られた洋風の建物がいまも現役の状態で活用されているし、各地で反日デモの嵐が吹き荒れた2012年にも過激な活動は少なかったとされる。「小京都」のプロジェクトに対しても、地元当局が強くバックアップしていて、今回の「反日騒動」には意外感があった。

日本は好き?嫌い?「小京都」で聞いてみた

やはり大連の人たちは「日本好き」なのだろうか―? 希望的観測のもと、小京都の見物客に話を聞いた。

「大連には多くの日本企業が貢献しているし、全部ボイコットする必要はない。ネットの世論は過激すぎる」

小京都を擁護する人もいたが、残念ながらこうした声は少数派だった。

「日本は受け入れられない。やはり昔のことがあるから」

「ちょっと抵抗がある。大連のようなところで日本風の街はよくない」

そうは言っても自分は来ているじゃないか・・・と突っ込みたくもなるのだが、政治や歴史が絡む問題だと広く認識され、表だってポジティブな感想を言いづらいという雰囲気を感じた。

では内心は感激しているかというと、そういうわけでもなさそうだ。

「小京都の街自体はどうでした?日本らしさ感じました?」

そう尋ねると、ほとんどの人からは「ハイハオ(まあ、よかったよ)」と気の抜けた返事が返ってくる。

もちろん商店街が閉まり、観光地としての魅力が低下している面もあるのだろうが、結局最後まで日本が特別好き、という人には出会えなかった。話題のスポットだし、「映える」写真を撮れればそれでいい。そんなところだろうか。

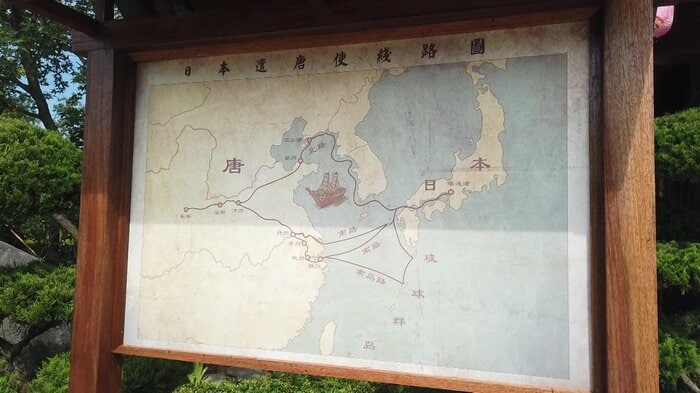

多くの中国人にとって日本はとうの昔に「あこがれ」の存在ではなくなっていて、むしろちょっと下に見ているようなところがある。その証拠に「盛唐・小京都」のコンセプトも、唐の都・長安を模した平安京の再現、とされていて、日本の町並みも中国文化がルーツということが強調されている。

新型コロナウイルスの感染拡大前は多くの中国人観光客が日本を訪れたし、2020年秋には広東省に新宿・歌舞伎町を模した「一番街」が登場するなど、一見「日本ブーム」が続いているようにも見える。

しかしその空気も徐々に変化し、今回のようなネットの炎上など、些細なきっかけでその雰囲気が一転してしまい、潜在的な「反日リスク」につながる―そんな怖さを少し感じた。

岐路に立つ日中関係 「反日リスク」高まる?

2017年ごろから新型コロナウイルスの感染拡大前までは、日中政府間の関係は改善傾向で、毎年実施される日中共同世論調査でも、日本に対し「よい印象を持つ」と答える中国人の割合は増え続けてきた。ただ人権問題や安全保障などの問題をめぐり、国際社会で「中国包囲網」が強まるなかで、その流れも変わりつつある。

日米の台湾へのワクチンの提供に対し中国外務省が強く反発するなど、中国の一般市民からも、日本は「アメリカ陣営」と見られることが増えているからだ。スウェーデンのアパレルメーカー・H&Mは新疆産綿花の使用をめぐって不買運動のターゲットとなり、いまも中国の通販サイトや地図アプリから排除されている。

日中関係の不透明感がさらに増していくなか、欧米企業よりもずっと中国への依存度が高い日本企業も「反日リスク」と向き合っていく必要があるかもしれない。

【執筆:FNN北京支局 岩佐雄人】