住民の命や財産を守るための大切な存在である天気予報。しかし戦時中、国による軍事利用のため、ある日を境に国民に伏せられていた。終戦から76年が経つ今、当時、特殊な気象予報に携わった2人に話を聞いた。

飛行航路や爆弾の投下に影響 天気予報が消えた日

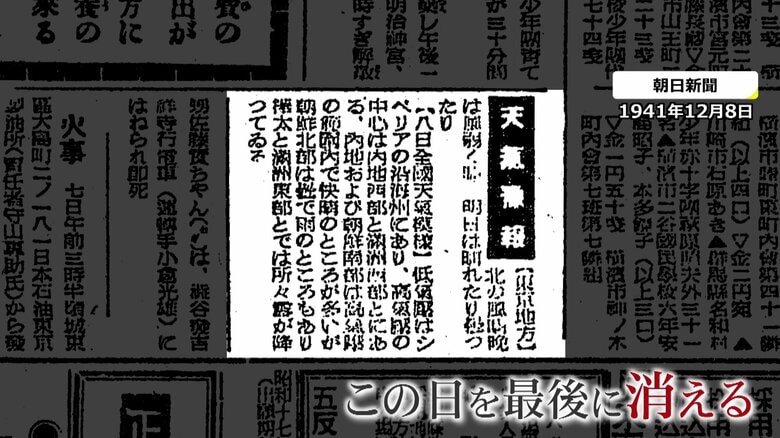

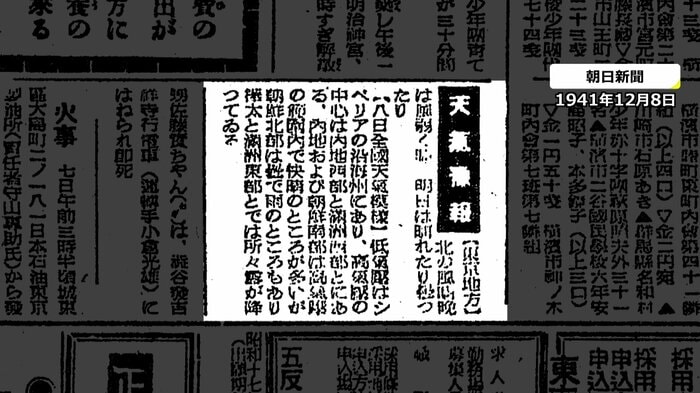

1941年12月8日の新聞。この日を最後に、天気予報は新聞やラジオから消えた。

真珠湾攻撃から始まった太平洋戦争。航空機による攻撃がメインとなっていた当時、気象データは飛行航路や爆弾の投下に影響を与える重要な情報だった。

敵に戦略を立てさせないよう、軍はすぐさま気象報道管制を実施するよう気象台に命令。

これにより終戦後までの約3年半、天気予報は軍など一部の機関にのみ伝えられ、一般には大災害の時を除き伏せられるようになった。

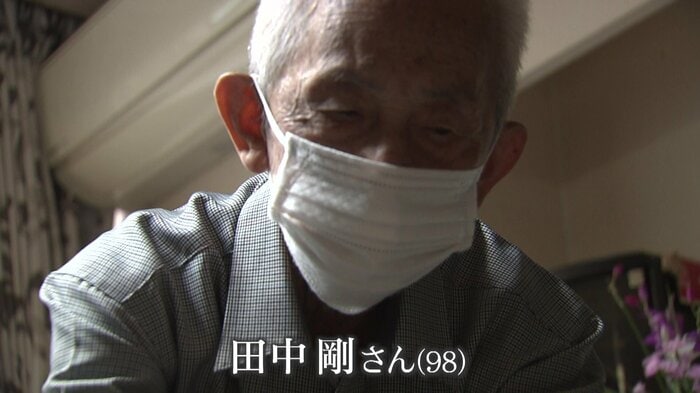

福井市に住む田中剛さん(98)。田中さんは中学卒業後の1940年3月、福井地方気象台の前身、福井測候所に入所した。

元福井測候所職員・田中剛さん:

日射観測や風速、温度計、気圧計を読み、(そのデータを)東京の中央気象台に電報で送っていた

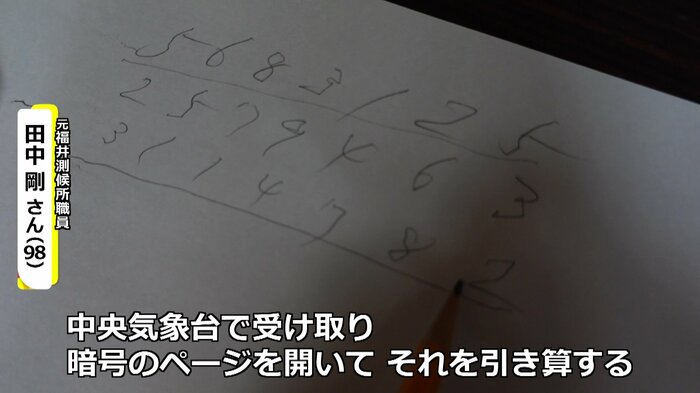

太平洋戦争が始まりしばらくすると、人手不足のため東京の中央気象台で働くことになった。そこで行ったのは、アメリカ軍に盗聴されるのを防ぐため複雑に暗号化された気象データの解読だった。

元福井測候所職員・田中剛さん:

(気象データを)足し算して作ったという電報が送られてくる。それを中央気象台が受け取り、暗号のページを開いてそれを引き算する。そういうややこしいことをしていた

こうして集まったデータを元に上司が予報し、軍などにのみ情報が伝えられた。今考えると異常な体制だが、当時の現場は従うのが当たり前という風潮だった。

一般の人に天気予報を伝えられなかったことをどう思っていたのか。

元福井測候所職員・田中剛さん:

実際にそんなことを考えている暇がなかった。戦争中だから…

伝えられぬ歯がゆい思い。爆撃機用に予報解説も

一方、爆撃機を飛ばすため、天気予報を伝えていたという男性もいる。

京都府京丹後市出身の増田善信さん(97)は、地元近くの宮津測候所に入所したが、戦争が始まり、いきなり気象報道管制の元で働くことになった。

近くに港がある宮津測候所だが、漁師に予報を伝えることができず、歯がゆい思いをしたという。

気象学者・増田善信さん:

明らかにあす天気が悪いことが分かっていても、はっきりと言えない。せいぜい「きょうはいい天気だが、あすはどうでしょう」というのが関の山。非常に心苦しかった

その後、増田さんは海軍に入り、終戦間際には沖縄へ向かう爆撃機用に天気予報を解説した。ある日、増田さんの予報を元に爆撃機が沖縄へ出発。しかしその後、急きょ帰ってきた爆撃機があった。

気象学者・増田善信さん:

「前方ニ積乱雲アリ我引キカエス」と帰ってきた。そうしたら飛行長に呼び付けられ、「なけなしのガソリンを使っているんだ。まともな天気予報を出せ」と叱られた

自分の予報が間違っているはずはないと増田さんは理由を探ったが、その過程で、死を恐れた乗組員が言い訳にしたと悟った。

気象学者・増田善信さん:

勝たないといけない。一方では、こういう不合理なことをしていたのでは勝てないと思った

天気予報は“人の命を守るもの”

70年以上が経った現在、増田さんは、日本学術会議の元会員として、任命拒否をした菅首相に対し、抗議するため、署名活動を展開した。

国家権力に学問が利用されてはいけない…。これは、天気予報が戦争に利用された過去の反省からだった。

気象学者・増田善信さん:

署名活動をしたのも、戦争のような事態を二度と作ってはいけないと思ったから。天気予報が生きているのは、平和な世の中。天気予報がなくなる事態を二度と作ってはならない

当たり前のようにある天気予報も、本来は人の命を守るためもの。忘れてはいけない戦争の教訓だ。

(福井テレビ)