この1年の日本の防衛に関する出来事や分析をまとめた防衛白書が7月13日、閣議で報告された。

今年の白書では、国や地域ごとの安全保障環境を紹介する章に「米国と中国の関係」に焦点をあてた節を新たに設けたほか、2020年の尖閣諸島周辺の接続水域における中国海警船の活動日数や1回の領海侵入時間が過去最多になったことなどについて、細かいデータを用いて発信している。

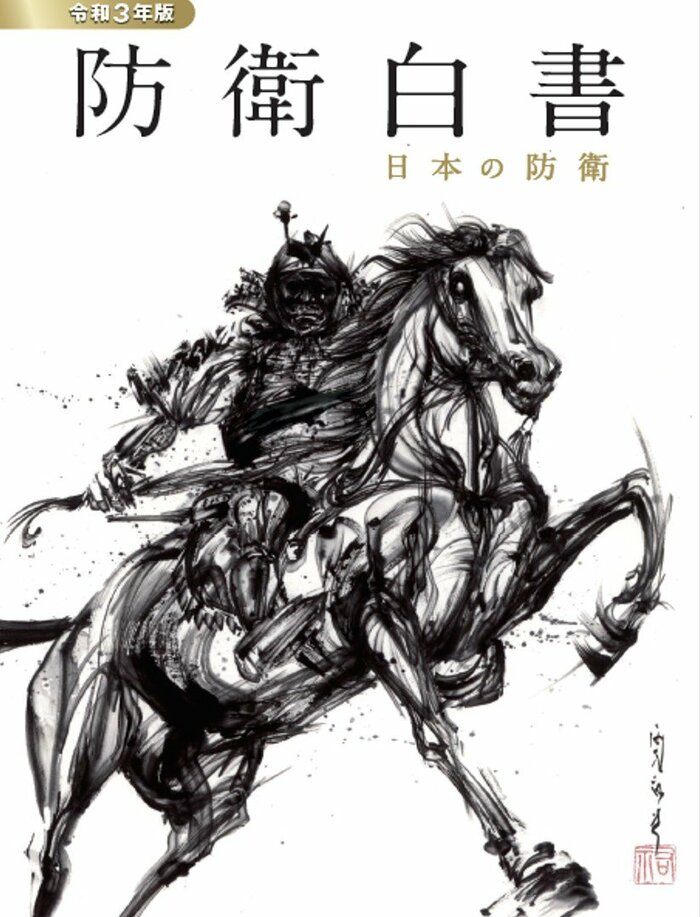

今回の白書で目を惹くのが表紙の騎馬武者だ。

これは新進気鋭の墨絵アーティスト・西元祐貴氏に制作を依頼したもので、白書の責任者である防衛省の石川武報道官は、「国をまもる躍動感かつ重厚感のある騎馬武者を表現することにより防衛省・自衛隊の力強さと、わが国の強固な防衛意志を表現した」と述べている。

「脱・とっつきにくい白書」 メンバーの半分超が女性に

毎年刊行される防衛白書は7月に公表が終わると、翌月の8月から次年の白書作成に向けて新たなメンバーを集める。

令和3年版の制作にあたっては、柳田夏実白書制作事務室長を始めとした30歳代の職員・自衛官6人が集まった。特筆すべきはその内、半分を超える4人が女性ということだ。

柳田室長によると、「女性がマジョリティー」となったのは防衛省の歴史の中で初めてだという。

白書の編集会議でまず議題に上がったのが「若い読者の発掘」だ。

有識者などの間で広く読まれるものの、省内でも「一般の人からするととっつきにくい」との意見があった。そこで会議では「白書はとっつきにくいから、まず手に取ってもらわないといけない。少し画を工夫する必要があるよね」との声があがったという。

そこで、若手読者発掘のため、表紙を「スタイリッシュ」にして、新しい印象を与えるという編集方針が固まった。

若い読者発掘のヒントは「SHIBUYA109」

1970年の初刊行以来、およそ半世紀の歴史がある防衛白書だが、これまでの表紙デザインを見てみると戦車や戦艦など自衛隊の装備品を前面に打ち出しているものが多かった。

「表紙をどうすれば若者に読んでもらえるか」議論を進めていた頃、室員の一人がSHIBUYA 109で以前見かけた人気ゲームキャラクターの広告にヒントを得る。

それが「墨絵」だ。

多くの若者が行き交う渋谷の街で見かけた「墨絵」のインパクト。

そこから国内の墨絵アーティストを複数ピックアップし、議論を重ねた結果、“渋谷の作品”を制作した西元氏本人に依頼することになった。

なぜ騎馬武者に? 墨絵がいきるのは「曲線美」

一方で今回も「装備品を描いたらどうか」という意見が一定数あったという。

しかし、躍動感が特長の墨絵では戦車や戦艦などの装備品だと、「曲線美」を表現できず、動物や人間の方が墨絵のダイナミズムが現れる。

こうした経緯を経て、「自衛隊の力強さとわが国の強固な防衛意志」を表現するために、躍動感・重厚感のある“騎馬武者”が描かれることとなった。防衛省幹部によると、特に女性メンバーの中で騎馬武者に対する強い要望があったという。

防衛白書中の第2部・第1章「わが国の安全保障と防衛の基本的考え方」では、民主主義における文民統制(シビリアン・コントロール)を機能させるためには、国民の防衛に対する深い関心が重要な要素の一つとなると強調している。国民の防衛への関心を高めるために今回の「騎馬武者」の活躍を期待したい。

(政治部 伊藤慎祐)