道路を走っていたら、空中をマツの木が飛んでいた。そんな光景を捉えた動画が注目されている。

Twitterユーザーのウルトラカブ(@ultracub2018)さんは6月7日、宮城県の観光名所「松島」を目指して、バイクでツーリングをしていた。ヘルメットに撮影用のカメラを固定して、風景を動画に収めていたところ、道中で驚きの出来事があったというのだ。

場所は目的地まであとわずか、宮城県松島町の「萱野ケ崎」付近。撮影された動画を見ると警備員が停まるように呼び止めていて、何やら空の方向を指さしている。

ウルトラカブさんがそちらに視線を向けると、轟音とともに遠方から近づいてくるものが。

よく見ると、それは…マツの木!ヘリコプターが1本のマツの木をつるして運んでいる!

投稿者「あまりにも驚きの光景だった」

ウルトラカブさんがこの光景を「意味わからんと思うけど、松が空を飛んでた」と、Twitterに投稿したところ話題に。動画の再生回数は40万回以上、いいねも2万以上となっている。(6月11日現在)

意味わからんと思うけど、松が空を飛んでた。 pic.twitter.com/KDAKyE3j01

— ウルトラカブ🛵💨 (@ultracub2018) June 7, 2021

本人に当時の心境を聞いたところ、「初めて見る光景に思わずヘルメットのシールドを開けて凝視しました。あまりにも驚きの光景だったので共有しました」とのことだった。

しかし気になるのは“空飛ぶマツの木”の存在。伐採したものをなぜ、ヘリで運んだのだろう。宮城県に聞いてみると、県の取り組みに関わっていることが分かった。

松島を「松くい虫被害」から守るため

ーー今回の動画に映っているのはどのようなもの?

当該動画のヘリコプターによるマツの搬出は、宮城県及び地元市町が「松くい虫被害」の拡大を防止する事業で行っている作業です。松くい虫被害で枯れたマツを搬出しているものです。

ーー松くい被害とはどのようなもの?

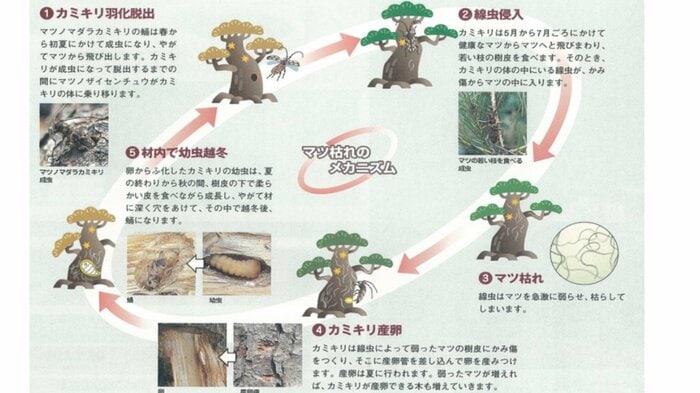

松くい虫被害は「マツノザイセンチュウ」という体長1mmにも満たない線虫が、マツの樹体に入ることで引き起こされます。仕組みとしては、線虫がマツの樹体内の水循環を阻害することで葉が褐色し始め、枯死に至ります。

この線虫は「マツノマダラカミキリ」というカミキリ虫に寄生していて、マツの枝を食べるときにかみ傷から侵入します。また、マツノマダラカミキリは弱ったマツに産卵します。枯れたマツを処理しないと、新しい発生源となって健全なマツへ被害が拡大するのです。

ーーヘリでの搬送と被害対策はどう関係している?

松くい虫被害を減らすためには、被害木が新たな感染源とならないよう、適切に駆除することが重要となります。主な駆除方法には、枯れたマツを伐採して、シートで覆い薬剤によるくん蒸処理を行う方法と、搬出して細かく破砕する方法があります。

特別名勝「松島」地域は、観光地として景観を大切にしている場所です。シートをかぶせると景観を損ねてしまうことから、できる限り搬出による処理を行っています。ただ、搬出をするには山中から道路まで被害木を運び出さなければなりません。島しょ部(大小の島がある地域)など道路がない場所もあるので、ヘリコプターによる搬出を行っています。

搬出されたマツはチップなどになる

ーー伐採から搬送までの流れを教えて。

松くい虫被害木の駆除は、県や市町村から委託を受けた森林組合などが実施しています。チェーンソーで伐倒した被害木を、専用のヘリコプターを使用し所定の位置まで搬出します。ただ、ヘリコプターで搬出するのは中継地点までで、そこからはトラックなどで運びます。

ーー搬送されたマツはどうなる?

ヘリコプター搬出は春・秋・冬の3回程度実施しています。搬出した被害木は運びやすいサイズに玉切りし、ウッドリサイクルセンターなどに運ばれチップなどに加工し利用されます。

ーーヘリでの搬送は宮城県だけの取り組み?

当県では「松島」の景観を保全するため、定期的に実施しています。一般社団法人農林水産航空協会の資料によると、令和2年度は鳥取県でも行われているようです。

ーーTwitterで話題を集めたが受け止めは?

このような形で注目していただき、大変ありがたく感じています。当県の重要な観光名所である「松島」のマツを守るための重要な取組みとして、これからもマツの保全にしっかりと取り組んでいきたいと思います。新型コロナウイルス感染拡大が収束した折には、是非おいでください。

ヘリでマツを運んでいたのは、松島の景観を壊さず、松くい虫被害を防ぐための工夫によるものだった。コロナ禍が収束した後には、意外な光景として人気を集めているかもしれない。

【関連記事】

寒天で何でも固める秋田県。“横手やきそば寒天”に「ここまで来た」…独特の食文化を聞いた

被災地に落ちていた松ぼっくり 福岡で「希望の松」に成長… 小さな命が紡いだ被災地との絆