引っ張ると頑丈になる「自己補強ゲル」

引っ張ると頑丈になり、緩めるとすぐ元の形に戻る「自己補強ゲル」を開発したと、東京大学の研究チームが発表した。

開発したのは、東京大学物性研究所の真弓皓一准教授らの研究チーム。着目したのは、ひも状の分子が作る網目の構造に水などを閉じ込めた「高分子ゲル」だ。身近なものだと、ゼリーや寒天、スライムがこれに該当する。

この「高分子ゲル」を使って実験を繰り返したところ、引っ張ったときにゴムのように頑丈になり、引っ張る力を緩めると、すぐに元の形とゼリーのような柔らかさが戻るゲルができたのだという。

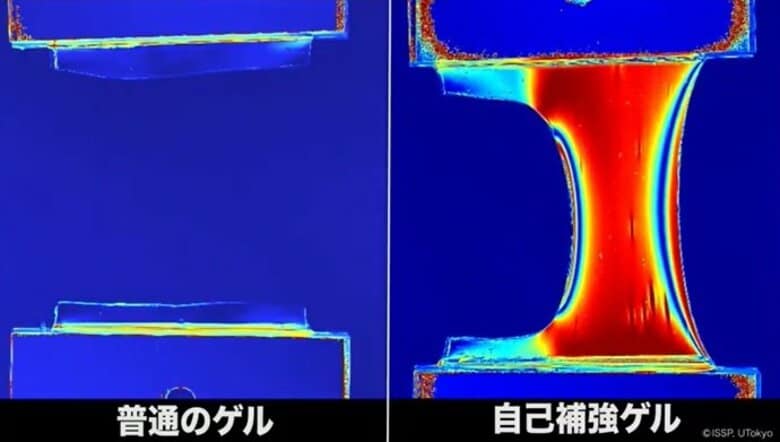

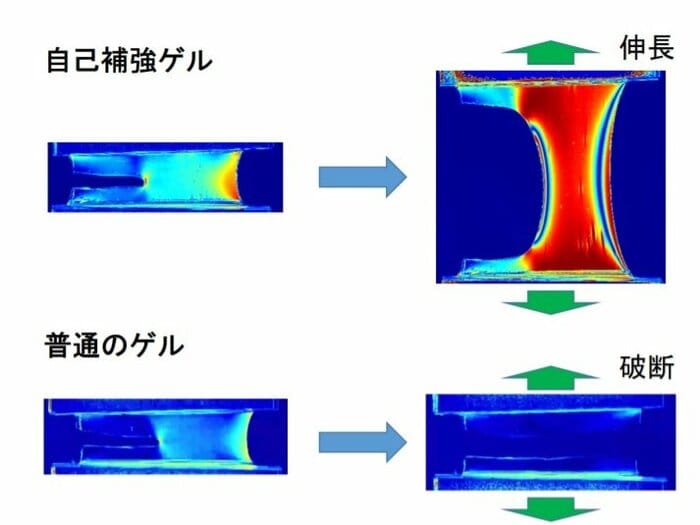

確かに実験の画像を見ると、「普通のゲル」では伸ばすとすぐに破断したところ、この「自己補強ゲル」では破断せずに伸長していることが分かる。

この「自己補強ゲル」を開発し、研究チームは現在、人工靭帯や人工関節などの応用を視野に研究を進めているとのことだ。なおこの研究の論文が6月4日、アメリカの科学誌サイエンスに掲載された。

そして気になるのが、「自己補強ゲル」の特性となる“引っ張ると頑丈になり、緩めるとすぐ元の形に戻る”という点についてだろう。

これが、なぜ「従来のゲル」では実現できなかったのだろうか? 東京大学物性研究所の真弓皓一准教授に聞いた。

「強靭性と回復性の両立は困難だった」

――開発のきっかけは?

高分子ゲルは、ひも状の分子(高分子鎖)が作る網目の構造に水などの溶媒が閉じ込められた材料で、身近な例ですと、ゼリーや寒天、スライムなどが挙げられます。

また、高分子ゲルは水が主成分であることから、体に入れ込む生体・医療材料への応用が期待されています。例えば、人工靭帯、人工関節などの人工運動器を実際に使う際には、大きな力学的な負荷が秒オーダーで(=数秒以内に)繰り返しかかります。

その場合、大きな負荷に耐えられるだけの強靭性に加えて、負荷が緩まると、秒オーダーの時間で元の状態まで戻る、高い回復性(復元性)が求められます。

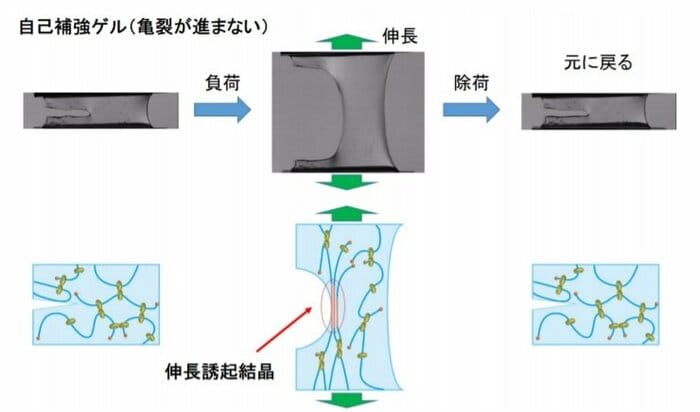

しかし、これまでの高分子ゲルでは、強靭性と回復性(復元性)はトレードオフの関係にあり、両立が困難でした。今回の研究では、「伸長誘起結晶化」という、高分子ゲルを強靭化する新たなメカニズムを用いることで、世界最高水準の強靭性と、ほぼ100%の回復性(復元性)の両方を有する、新たな“自己補強ゲル”の開発に成功しました。

大きな負荷にも耐えられる人工靭帯への応用を視野

――”引っ張ると頑丈になり、緩めるとすぐ元の形に戻る”。これが「従来のゲル」で実現できなかったのはなぜ?

これまでは、引っ張っても丈夫な高分子ゲルを作るためには、ひも状の分子(高分子鎖)同士を壊れやすい結合(犠牲結合)で連結する手法が一般的でした。このような高分子ゲルを変形させると、壊れやすい結合が犠牲的に破断されることで、力を逃がし、材料の破壊を防ぐことができます。

しかし、引っ張って、犠牲結合の一部が破断した状態から、力を緩めて元の状態に戻そうとしても、全ての犠牲結合が元通りになるまで再生するには時間がかかっていました。

我々が今回発見した「伸長誘起結晶化」による強靭化であれば、引っ張ったときに高分子ゲルの内部で結合の破断は起こらず、ピンと引き延ばされて破断寸前までいくと、伸び切った、ひも状の鎖同士が集まって結晶化することで、破断を免れます。

また、一度できた結晶も、力を緩めればすぐに消失してしまうため、緩めると、すぐ元の形・硬さに戻ることができます。

――“引っ張ると頑丈になり、緩めるとすぐ元の形に戻る”という特性を生かすと、どのような人工靭帯や人工関節を作ることができる?

秒オーダーで(=数秒以内に)繰り返される大きな負荷にも耐えられる、人工靭帯や人工関節の開発につながると考えております。

引っ張ると頑丈になり、緩めるとすぐ元の形に戻る「自己補強ゲル」。今後、応用が進み、大きな負荷にも耐えられる人工靭帯や人工関節が誕生することを期待したい。

【関連記事】

ヤシガニのハサミの硬さは「鋼鉄」並み!? “生物界最強級”の挟む力に耐えられる構造は特殊だった

昆虫最小に折り畳める「ハサミムシの翅」の仕組みを解明…その秘密は“折り紙”だった