ザリガニのハサミに指を挟まれて痛い経験をしたことがある人もいると思うが、甲殻類最強のハサミを持っている生き物が何かご存じだろうか? それが、日本では沖縄周辺だけに住む希少生物のヤシガニなのだ。そのハサミの秘密が明らかになった。

ヤシガニは“貝殻をもたないヤドカリ”として進化した甲殻類で、ココナッツなどを食べる雑食性。

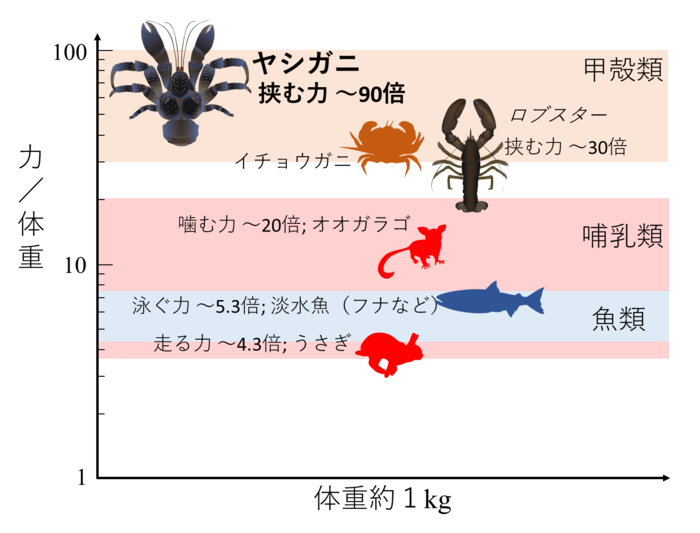

その挟む力は体重の約90倍と言われ、最大サイズの4kg程度のヤシガニならハサミのパワーは約360kgとなり、なんとライオンが噛みつく力にも匹敵する生物界最強クラスだというのだ。

しかし、そんな強力な力を加えてもびくともしないヤシガニのハサミが、いったいどんな内部構造になっているのかは、今まで分かっていなかった。

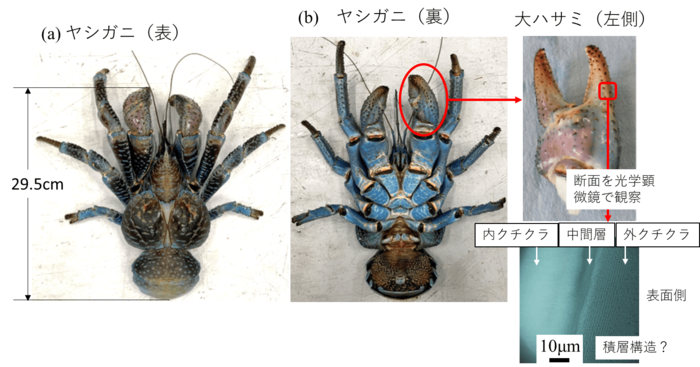

そこで物質・材料研究機構と沖縄美ら島財団の研究グループが、体重約1kgのヤシガニのハサミを調べたところ、複雑な構造が明らかとなったのだ。

その研究結果で分かったのが、大きくまとめると次の3点。

・ハサミ表面の硬さは鋼鉄レベル(硬さの単位で表すと250HV)

・表面の硬い部分の厚さは0.25mmで、石灰化した薄くて硬い層が水平方向にねじれながら100枚ほど重なり、一部が壊れても全体が一気に壊れない仕組みになっていた。

・硬い部分と中間層のさらに内側には、小さな穴が開いた厚さ2.21mmの多孔質構造(硬さは50HV)があり、クッションのように力を吸収して、ハサミが壊れないようになっていた。

また、このような構造を最先端の顕微鏡装置と手法を用いて3D表示したことは世界初だという。

注目すべきは、この研究を行った物質・材料研究機構の井上忠信さんの専門は鉄鋼などの金属材料だということ。なぜヤシガニのハサミに目を付けたのだろうか?

また今回の研究はどんなことに役立つのか? 井上忠信さんにいろいろ話を聞いてみた。

研究のきっかけは「生物 最強 強靭 材料」で検索

――そもそもなぜヤシガニのハサミを研究しようと思った?

鉄鋼材料の研究を始めてから20年経過し、今までのような取り組みやアイデアではこれ以上材料の限界を打破できないと悩んでいました。

今の研究をやめて違う研究にするか、あるいは全く違う視点での取り組みをするか悩み、自然の中に身を置いたり(子供の時のように空や川を見たり)、異分野(医学、アニメ、サービス業など)の話やTVのニュース(流行っているもの)を聴講したりする中で、世の中にある多くのものは生物を観察した結果(特に形状など)から来ていることが多い事に気づき、インターネット上で”生物 最強 強靭 材料”と検索したところ(2018年頃)、”ヤシガニの挟む力がライオンのかむ力に匹敵する”という2016年に美ら島財団がプレスリリースした記事がヒットしました。

「なぜこんな力を出せるのであろう」という疑問よりも、「なぜこんな巨大な力でもハサミは壊れないのであろう」と感じ、直ぐにプレス発表した美ら島財団の研究者に「自分の思いを伝えたいので、一度会いたい」と連絡し、沖縄に行きました。そこで実際にヤシガニの一部を提供してもらい、つくばに戻り、硬さ試験を実施したところ、表面が鉄鋼並みの硬度を持つことがわかり、本格的に共同研究を実施しました。

――ヤシガニのハサミは何でできている?

数~数百のナノメートルサイズのタンパク質と炭酸カルシウムで形成されています。一般のイチョウガニやロブスターなどの甲殻類のハサミも同じと考えられています。

しかし、ヤシガニの場合、薄くて硬い層を形成している、1枚の板の厚さ(今回は2.5マイクロメートル)は非常に薄く、それでいて層が厚いという特徴があります。ちなみにロブスターの場合、薄くて硬い層の厚さはヤシガニ並みですが、1枚の板の厚さは10マイクロメートルです。

1枚の板の厚さは、ヤシガニはかなり薄く、多く積み重なり非常に密になっていることが重要と考えています。ただ、ハサミの厚さや1枚の板厚などが成長とともに変化するかなどは全くの未知です。

ハサミ全般、医療機器の鉗子など“軽くて強い”ものに応用できる

――「石灰化」とはどのようなものなの?

カルシウムが沈着したものをさします。貝殻やカニなどの甲羅は硬いですが、これらは全て成長の過程で石灰化された結果です。

ちなみに人間の病気である尿路結石も、体内でカルシウムが石灰化した結果です。硬いものが尿管内部にあたることで激痛となります。

――今回の研究結果は、どんな分野に応用できると考えている?

軽くて強いことを要求するモノであればなんでも応用できると考えています。ただ今回はハサミの構造ですので、ハサミ全般、医療機器の鉗子や、内視鏡用の先端部分が具体的な例となります。

ヤシガニのハサミの表層のような頑丈組織で硬くし、内部のような多孔質構造で軽くすれば、ハサミや鉗子を扱う方々の負担軽減にも役立ちます。

ちなみに、今回の研究ではヤシガニのハサミの表面と内部だけにスポットを当てていて、もう一つ残っている「中間層」については、ほとんど触れていない。

その理由を尋ねたところ、実は今「中間層」について論文をまとめている真っ最中なのだという。井上さんは表面と内部で硬度が違うにもかかわらずハサミに問題が起きないことに注目し、非常に考えられた緻密な仕組みがあると考えているとのことだ。

さらなる研究の結果も楽しみだが、我々の生活に役立つものに応用されることも期待したい。

【関連記事】

“ハリセンボンのトゲ”がヒント…新開発の「超撥水材料」が切っても曲げても効果持続のワケ