参加者がそれぞれ飲食物を用意し、ZoomやSkypeといったオンラインサービスを利用して集まる「オンライン飲み会」。

新型コロナの感染拡大を受け、一時期は「毎日のようにオンライン飲み会をしていた」という人もいるだろうが、そんな席で「いつ“お開き”にしたらいいかわからない…」という経験をしたことはないだろうか。

「もう閉店だから、このあたりで…」「終電の時間なので、失礼します!」などなど、“リアル”な飲み会では特に時間の制限を設けなくても、自然と“お開き”の時間はやってくるものだが、閉店も終電もないオンライン飲み会はズルズルと続いてしまいがち。

今後もオンライン飲み会は続いていくの?そして、ぜひともうまい断り方や、途中でサッと退席する方法はないものだろうか?そんな2つの疑問にこたえてくれそうな、調査結果が公表されている。

まずは、株式会社NEXERが公開している調査結果を見ていきたい。

オンライン飲み会は「定着せず」?

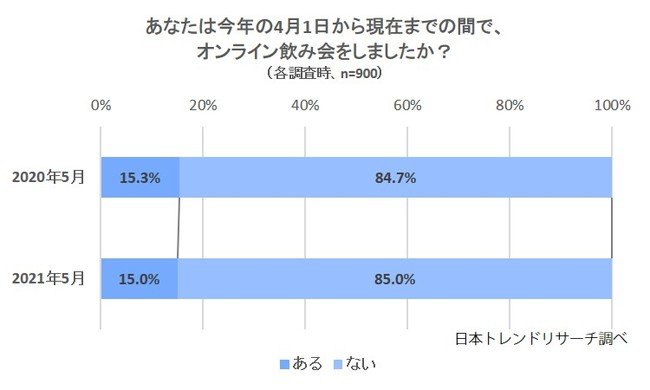

この調査は、20~60代、70代以上の各世代150人ずつ計900人を対象に実施したインターネットアンケート(2021年5月26日~5月27日・日本トレンドリサーチによる調査)。

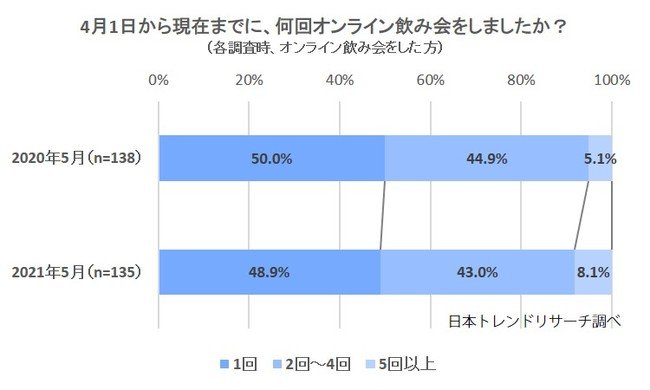

この調査によると、2021年4月1日から5月の間に「オンライン飲み会をした人」はわずか15.0%、実施回数については「1回」だけの人が最も多かった。

また、同様のアンケートを実施した2020年の結果を見てみると、2020年4月1日から5月までの間に「オンライン飲みをした人」は15.3%で、最も多かった実施回数は「1回」。

去年と今年でオンライン飲み会をした人の数や頻度はほとんど変わっていないという結果が出た。

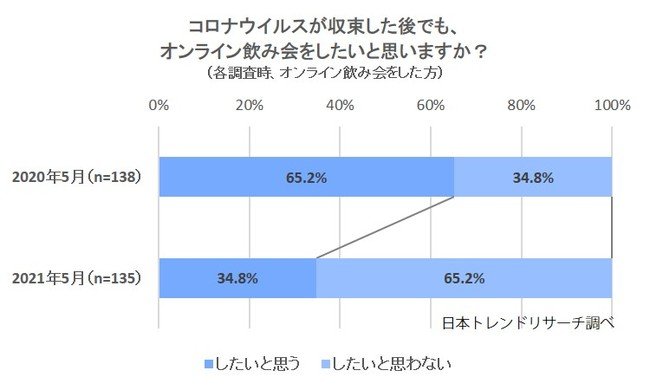

しかし、「コロナウイルスが収束した後でもオンライン飲み会をしたいか」という質問に対しては、2020年は「したいと思う」派が65.2%だったが、2021年は「したいと思う」派が34.8%と、割合がぴったり逆転する結果になった。

長引くwithコロナの生活でオンライン飲み会が選択肢の一つにはなっているが、今後も続けたいという人は減っており、リアルな飲み会にとってかわる新たなスタイルとして定着してはいなさそうだということが、調査結果から見えてきた。

続いて、オンライン飲み会が定着していない理由についてもみてみる。

「去年と比べて、オンライン飲み会の頻度はどうなったか」という質問については、「昨年より増えた(36.3%)」「変わらない(33.3%)」「昨年より減った(30.4%)」と、増えた人もいるものの、減った人も同程度いるという結果が出ている。

「昨年より増えた」と答えた人からは

・けっこう楽しいことがわかったし、「またやる?」の一言で約束できるようになったから。(40代・女性)

という積極的な意見もある中、

・昨年と状況が変わらない為、飲み会の仕方を変えていくしかないから。(30代・男性)

・これまで飲み会自体を控えていたが、もうしばらく続きそうなので、オンライン飲み会でカバーすることにした。(40代・男性)

など、外での飲み会ができないため仕方なくオンラインで集まっている、という声が多く挙がった。一方、「減った」派の人たちからは

・あまり盛り上がらなくなってきた。(50代・男性)

・終わりのタイミングがわからず、だらだらやっているので楽しくなくなってきた。(40代・男性)

・隣の人とひそひそ話ができない。一人が話すと他は黙って聞いている。話が止まらないと飽きるが、おとなしく聞く。この繰り返しでストレスが出る。(60代・男性)

などの問題点が多く挙げられた。

リアルな飲み会では数人で同じ話題について話したり、隣の人と2人だけで話したりと同じ空間にいてもいろんな会話の仕方があるがオンラインではこうしたこともなかなか難しい。

退席には「ネット環境が…」が有効?

オンライン飲み会に対する意識の変化はわかってきたが、withコロナ生活で家にいることが前提だと意外と難しいのが断り方や退席の仕方だろう。

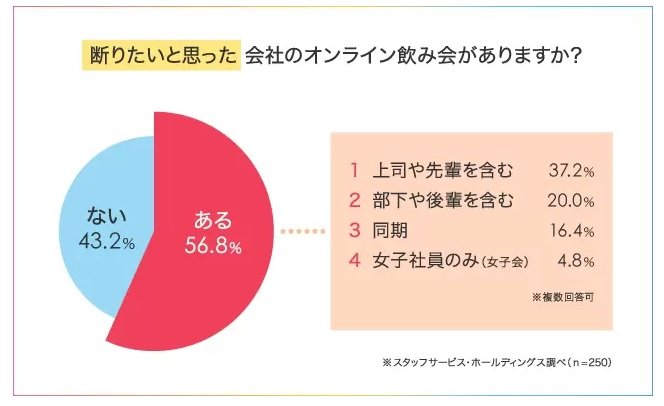

株式会社スタッフサービス・ホールディングスが2020年におこなった、会社のオンライン飲み会に参加したことがある会社員250名を対象とした調査によると「断りたいと思った会社のオンライン飲み会がある」という人は56.8%。

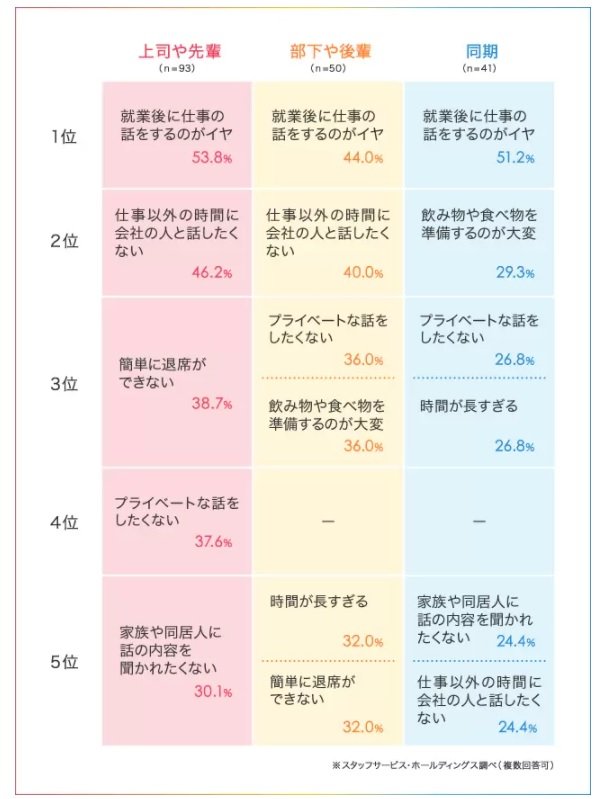

また、オンライン飲み会を断りたい理由を「上司・先輩」「部下・後輩」「同期」別に聞いたところ、どのグループも「就業後に仕事の話をするのがイヤ」「仕事以外の時間に会社の人と話したくない」「プライベートな話をしたくない」など、会社での飲み会自体へのマイナスな気持ちが上位だったが、「簡単に退席ができない」「時間が長すぎる」といった、オンライン飲み会ならではと思われる意見がそれぞれ5位以内にランクインした。

やはり「終わりが見えにくい・気楽に退席できない」問題は、オンライン飲み会を遠ざけたくなる大きな一因のようだ。

そんな中、調査では「相手の気を悪くさせない断り方・退席方法」についても触れている。

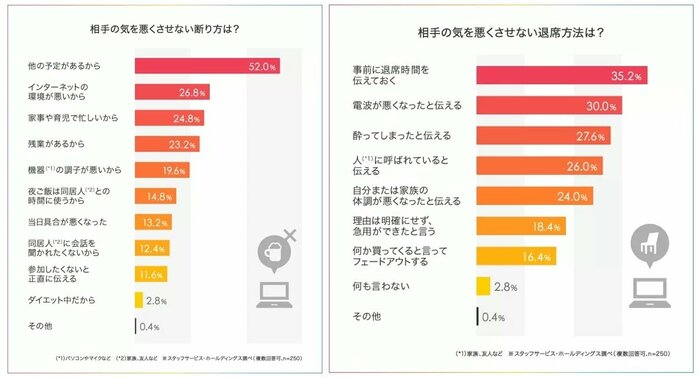

調査結果によると、支持されている断り方のトップ5は

・他の予定があるから(52.0%)

・インターネットの環境が悪いから(26.8%)

・家事や育児で忙しいから(24.8%)

・残業があるから(23.2%)

・パソコンやマイクなど、機器の調子が悪いから(19.6%)

というもの。

また、退席方法の人気トップ5は

・事前に退席時間を伝えておく(35.2%)

・電波が悪くなってしまったと伝える(30.0%)

・酔ってしまったと伝える(27.6%)

・家族や友人など、人に呼ばれていると伝える(26.0%)

・自分・または家族の体調が悪くなったと伝える(24.0%)

という結果になった。

飲み会の途中で「何か買ってくると言ってフェードアウトする(16.4%)」という変化球もあったが、まずは「今日は他に予定があるから、また今度」ときちんと断ったり、「今日は10時には退席しますね」とタイムリミットを設定するのが、最も好まれているようだ。

そして断り方・退席の仕方ともに支持されているのが、ネット環境を理由にすること。

いつでも誰とでも繋がれるというのが強みだが、半面、インターネット環境が安定していなければ成り立たないのが最大の弱みでもあるオンライン飲み会。

「ネット環境が安定しないので、今日は無理かも」「ちょっと電波が悪くなってしまったので、ここで落ちます!」など、「それなら仕方ないか…」と納得でき、かつ「もしかして飲み会が嫌だった?」と周りが心配してしまうことも少ないネット環境の問題を退席理由に使うことが、スムーズにオンライン飲み会を"お開き"にできるテクニックのひとつだろう。

万能策ではないものの「受け入れやすい」

最後に、調査を行った2社に、オンライン飲み会についてお話を聞いてみた。

まずは、株式会社スタッフサービス・ホールディングスから。

――断りたい飲み会がある人が半数以上…この数字をどう思う?

想定通りの結果となりました。対面式の飲み会を本当は参加したくない方が一定数存在すると想定しておりました。そのため、自宅から参加することでプライベート感が増すことや、今まで理由をつけて断っていた方が断りづらい状況になるのではないか、と想定しておりました。

――「事前に退席時間を伝える」「電波が悪くなったと言う」…これらは本当に相手の気を悪くさせない退席方法として有効だと思う?

その時の状況や伝える相手との関係性によりますので、万能策とは言い切れません。ただ、状況によっては、直接的に「飲み会を切り上げたい」と伝えるよりも、相手にとって受け入れやすい回答になるのではと考えております。

続いて、株式会社NEXERに聞いた。

――"アフターコロナ"にオンライン飲みをしたいと思う人は減少。オンライン飲みはなぜ続いていかない?

多くの人たちは、これまでは集まれないためにある意味仕方なくオンライン飲み会をしていたわけで、コロナ収束後には「ずっと我慢していたオフラインの(直接集まる)飲み会をしたい」と考えているのではないでしょうか。

――今後、オンライン飲み会はどうなっていくと思う?

オンライン飲み会は、このスタイルを気に入った一部の人では引き続き行なわれるものの、一般の間では定着はしないのではないかと思います。開催する人数は減少し、開催する人たちの中では頻度は増加、または現状程度となるのではないでしょうか。

オンライン飲み会は、距離的な問題などを解決するためなど「あえてオンラインで集まる」という形で一定は続くとは思いますが、一般的な「飲み会」の在り方としての定着は難しいのではないかと思います。

今後もまだまだ続きそうな、withコロナの生活。

飲み会だけではなく、オンラインサービスを使って授業を行う学校が増えたり、遠くに住む友人や家族とコミュニケーションしたりと、様々な新しい生活スタイルが生まれている。

"オンライン疲れ"に陥らないよう、これらのツールをうまく使っていく工夫が必要になってくるだろう。

データ引用:【オンライン飲み会】「新しい飲み会」として定着せず? 昨年の調査結果と比較/株式会社NEXER