都営バス、全路線で2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車可能

一般的なベビーカーに比べて大きく、通路を塞ぐなどを理由に折りたたまないと乗車できないこともある“2人乗りベビーカー”。そのような中で都営バスでは、全路線で6月7日から折りたたまずに乗車できるようになる。

東京都交通局は5月25日、2020年9月から5路線で試行していた2人乗りベビーカーに子供を乗せたまま乗車できる取扱いを、全131路線に拡大すると発表した。

2人乗りベビーカーを使用するバス利用者の中には、複数の乳幼児を抱えながらベビーカーを折りたたむこともあり、これが難しい場合もあった。こうした利用者にとってはうれしい決定だろう。

今回の全路線への拡大に合わせて都交通局では、リーフレット「都営バス ベビーカー安全ご利用ガイド」を新たに作成し、バス車内等で配布するという。この中で、1人乗りと2人乗りのベビーカーの乗り方を説明している。

〈1人乗りベビーカーの場合〉

(1)前扉から前向きで乗車。運賃を支払う。

(2)後ろ向きで指定の座席に横付け。ベビーカーの車輪のストッパーをロックする。

(3)ベビーカーを緑色のベルトで固定する。

〈2人乗りベビーカーの場合〉

(1)乗務員に「2人乗りベビーカーです」と声をかけ、中扉から前向きで乗車。

(2)乗務員が固定のスペースを作るため、座席をたたむ。

(3)後ろ向きで指定の座席に横付け。ベビーカーの車輪のストッパーをロックする。

(4)ベビーカーを青色のベルトで固定。運賃を支払う。

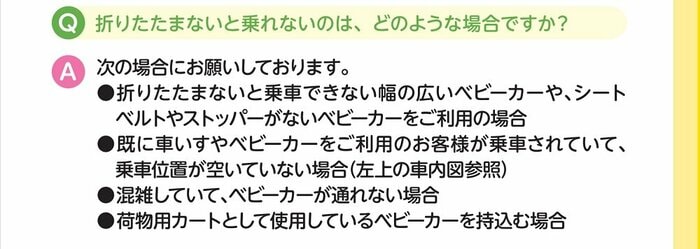

ただし、次のような場合は折りたたまないと乗れないので、注意が必要だ。

・折りたたまないと乗車できない幅の広いベビーカーや、シートベルトやストッパーがないベビーカーを利用

・すでに車いすやベビーカーを利用する乗客がいてスペ―スが空いていない

・混雑していてベビーカーが通れない

・荷物用カートとして使用しているベビーカーを持ち込む

また、You Tubeチャンネル「みんくる・とあらんのゆるっ都Channel」でもベビーカーでの利用方法の動画を公開している。

なお国土交通省は2020年3月、一定条件のもとであれば、2人乗りベビーカーを折りたたまないでバスに乗車することが可能であるという見解を示している。

こうしたことも今回の決定に影響しているようだが、なぜ都営バスは全路線で2人乗りベビーカーを折りたたまず乗車できるようにしたのか?

東京都交通局総務部お客様サービス課の広報担当者に詳しく話を聞いてみた。

子育てに必要な移動を支援するため

――都営バスが今回、全路線で2人乗りベビーカーを折りたたまず、乗車可能となった。理由を教えて。

子育て世代の方の病院の診察や保健所等での検診など、子育てに必要な移動を支援するためです。

――国交省が昨年3月に示した見解も関係している?

はい。安全性を確保できることが示されたため、一部路線での試行を経て、全路線での実施に至った次第です。

――「2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車できるようにしてほしい」と言う声は、利用者からあったの?

ありました。

――これまで2人乗りベビーカーは、折りたたまずに乗車できなかったの?

2人乗り用のベビーカーはサイズが大きいため、折りたたまないと車内で回転できない、また、通路をふさいでしまうことになる場合に、折りたたんでのご利用をお願いしていました。

しかし、今回、国の指針を踏まえて試行した結果、安全性を含めて問題なくご利用いただけることが確認できたため、車内の所定の位置に固定するなど、今回整理した利用方法によることで折りたたまずにご利用いただくことが可能になりました。

結果として、2人乗りや大型などのベビーカーであっても、車内で回転できるものや通路をふさがないものであれば、今までたたんでもらっていたものがたたまなくても乗れるようになったということです。

ベビーカーの利用に理解と協力を

――バスはそもそも、ベビーカーで乗車することが難しい設計なの?

バスはベビーカーだけでなく、車いすの方など、様々な方が利用されますので、ノンステップなど、バリアフリーに配慮した構造となっています。

――昨年9月からの5路線での試行では、トラブルはなかった?

特にありませんでした。

――最後に、都営バスの利用者に伝えたいことはある?

日頃より都営バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。今後とも、ベビーカーのご利用に御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

バスの中で肩身の狭い思いをしたというベビーカー利用者も少なくないだろう。こうした都営バスの取り組みをきっかけに、ベビーカー利用者を受け入れる寛容な社会になってほしい。

【関連記事】

あえて「ない」も表示…東京メトロがベビーカー利用客に向けた“潔いサービス”の理由を聞いた

乳幼児「ベビーカー熱中症」のリスク…“日よけカバー”の扱いにも注意 医師に対策を聞いた