入国管理法(以下入管法)の改正案について与野党の協議が大詰めを迎えている。なぜ入管法の改正には、多くの反対の声が上がっているのか。そして難民申請者たちを「誰一人取り残さない」社会の実現は可能なのか?当事者や支援者たちの話を聞いた。

「日本人に現実を知ってほしい」

筆者が初めて難民問題について記事を書いたのは2017年11月。この問題に取り組むNPO法人「WELgee(ウェルジー)」代表の渡部清花さんに出会ったのがきっかけだった。その際難民申請者から日本での過酷な生活と彼らの苦悩を聞いた。

(関連記事:申請は1万超、認定は0.3%未満…日本の難民問題の今)

その翌年の2018年8月には品川の入国管理局(以下入管)の収容施設を訪ね、収容された難民申請者、クルド人のチョラクさんに面会し記事を書いた。この面会の最後に彼が語った言葉がいまも忘れられない。

「このインタビューを受けたら、申請はもうだめになるかもしれないです。でも日本人には、日本でもこういうことが起きている現実を知ってほしいです」

(関連記事:14年間難民認定されず…収容施設のクルド人が語った日本での現実)

「法律が変わることはこわいです」

チョラクさんはこのインタビューから半年後の2019年3月に体調不良を訴え、家族の通報で救急車が出動したにもかかわらず、入管が2度にわたって緊急搬送を“拒否”した。この問題は国会でも取り上げられ、その後チョラクさんは病院への搬送を許可された。

命の危険があるにもかかわらず病院に搬送しないのは、人権侵害にほかならず国際自由権規約に違反する。

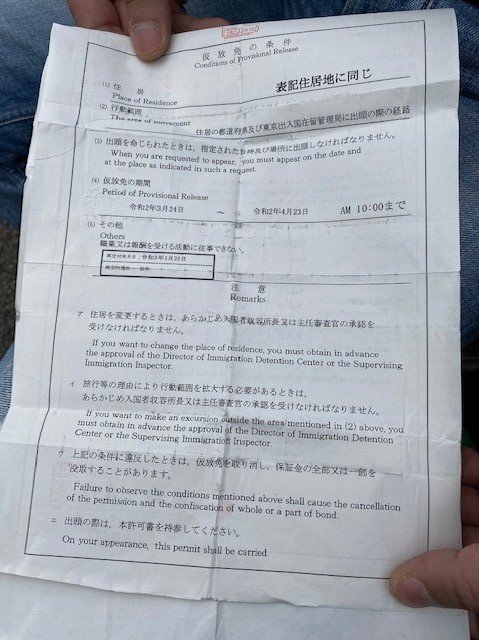

チョラクさんはいま仮放免され家族と暮らしている。支援者によるとチョラクさんは法改正についてこう語っているという。

「法律がかわることはこわいです。わたしたちもできること、新聞とかに声だしました」

その後入管の状況は変わったのだろうか。

難民認定申請中のデニズさんに話を聞くことができた。

デニズさんはトルコ生まれのクルド人で、トルコ政府から迫害を受け2007年に日本に逃れてきた。当時から難民申請をしているが、14年経った今も難民とは認められていない。その間、2011年に日本人女性と結婚したが、入管に3回収容され、3度目の収容期間は3年以上にのぼった。

デニズさんは現在4度目の難民申請中で、もし改正案が成立すれば強制送還の対象になる。

「トルコに戻ったら命がない」

デニズさんはこう語る。

「トルコで反政府活動をして、身の危険を感じて家族と話し合って別の国に行こうと。ネットで調べたら、日本が安全で平和な国というのでここに来た。私は日本で結婚して家族もいる。嘘の難民ではありません。トルコに戻ったら命がないからここにいる。でも入管は『トルコに戻ってビザをとって』と言っている。私にはそのチャンスはないですよ」

デニズさんは就労できないため、生活は妻の収入に頼っているという。

「普段はずっとうちにいます。外に出歩くことは少ないです。外に出ればお金がかかる。電車のお金やご飯、遊びのお金は何もない。2007年からずっとそういう生活している」

そして収容についてデニズさんは「刑務所よりひどい」と憤る。

「もし私が犯罪者だったら、まず裁判で収容期間が決まる。でも私たちは収容される期間がわかりません」

デニズさんは収容施設内で自殺未遂を起こしている。仮放免後PTSDを発症し通院と入院をしているが、保険がないため治療費が高額で、支援者の助けも借りながら記者会見やネットによる情報発信で寄付を募る活動を行っている。

「働いて奥さんにプレゼントを買いたい」

今回の法改正についてデニズさんに聞いてみた。

「ひどいですね。早く国から出てほしいんでしょうね。私は新しいルールが決まったら、国連は日本を罰すると思う。あなたたちは日本人として恥ずかしくないですか?私は日本人が嫌いじゃなくて、日本の政府と法律が嫌いです。政府は外国人を嫌いみたいです。私が収容された時、スタッフから『オリンピックの安全のためにあなたたちを外に出さないようにする』と聞きました」

デニズさんには夢が2つあるという。

「私の大事なことは、自分で働いて奥さんにプレゼントを買ってあげたい。それは私の夢です。もう1つは自分が死んだ時奥さんと私の骨を一緒に墓に入れてほしい。日本人は好きです。奥さんを愛しているから日本で一緒に住みたいです」

難民条約では祖国に帰せない

難民問題を取材するきっかけを作ってくれた「WELgee(ウェルジー)」の渡部さんは、この法改正をどう見ているのだろうか?渡部さんはこう語る。

「難民申請中の人たちが最も恐れているのは、3回目の難民認定申請が却下されたら祖国へ強制送還ができるようになるということです。日本にやってきた難民状態にある人は、日本政府に対して難民認定申請をしたあとは、ひたすら待ち続けることになります。その長い待機の道のりの中で、送還される可能性が出てくるということです」

世界には日本も加盟している難民条約があり、難民の送還を禁止している(ノン・ルフルマン原則)。祖国での危険や迫害の恐れから別の国に逃れ難民申請している人に対して、結果が出る前に祖国に返すとこの原則に反するおそれがある。今回の改正案では3回目以降の難民申請は「送還回避のために申請する者等を送還できる」としている。

「監理措置」は単純に喜べない

渡部さんは「難民申請した人たちのうち、1%未満しか認定されないという日本の現実は、難民申請者だって知っています」と語る。

「今回の改正では3回目の審査で不認定だったら送還される可能性がありますが、3回目のずっと手前で希望を失い心身ともにボロボロになっている人たちが大勢います。その人たちが『危ないから帰れない』と言っている国に帰すのはやはりあってはならないことです」

今回の改正案で渡部さんのもう1つの懸念が「監理措置」という新たな制度だ。

在留資格のない外国人に対し「監理人」の指導・監督下のもとで生活させるのが「監理措置」だが、渡部さんはこう語る。

「仮放免では健康保険も就労許可もありません。新たな制度では支援者や友人が対象者の日常生活を監視・報告する義務を負うことになります。しかし、たとえば対象者が子どもの薬を買うために日雇いバイトで働いたら、その罰は本人だけでなくその監理人にも及びます。『収容されているよりマシだね』と単純に喜べるものではありません」

日本で人間らしく生活できるように

渡部さんはこう訴える。

「改正案では入管の裁量や権限がさらに大きくなり、ただでさえこれまで苦しかった人たちをもっと苦しめる可能性が出てきます。改正すべきはそこではなくて、これまでの難民認定のやり方を改善し、帰れない理由のある長期にわたる収容者が日本社会で人間らしく生活できる方法を作ることです」

「WELgee(ウェルジー)」ではいま、難民申請者の雇用支援を行っている(※)。

「難民としてではなく多様な人生経験をもった社員として、難民申請者を雇用する民間企業も日本で出てきています。こうした企業は難民申請者の持つスキルや経験、将来への情熱を企業活動の中で活かしています。難民として逃れてきた人たちが、政府の難民認定のみに頼らない方法を民間が生み出すことも可能なのです」

(※)正規の在留資格をもつ難民申請者は「特定活動」という在留資格で就労も可能。ただしこの在留資格は6ヶ月毎の更新が必要。

真に「誰一人取り残さない」国へ

「WELgee(ウェルジー)」からの紹介を受け、難民申請者を雇っている企業が神奈川県横浜市にある。

株式会社大川印刷のCEO兼代表取締役社長の大川哲郎氏は、SDGsに積極的に取り組み2019年に初めて難民認定申請者を採用した。

(関連記事:「誰一人取り残さない」を本気でやる “難民”を雇用し新型コロナに立ち向かう中小企業)

今回の法改正の動きについて大川氏はこう語る。

「私どもの会社では難民申請をしている社員さんが働いています。国に戻れば敵対する民族に殺害される危険があるため、本人は精神状態も不安定な状態にあります。『国へ帰れ』ということは、『ガイジンのあなたの命がどうなるかは私たち日本人や日本には関係ない』と伝えることと同じです。毎日あちこちでSDGsという言葉が飛び交う日本。言葉やポーズだけでなく、真に『誰一人取り残さない』国や人でありたいと思います」

難民がイノベーションの源泉

渡部さんもこう語る。

「先進諸国では難民の人間性と経験を企業活動に活かし、それがイノベーションの源泉にもなっています。しかしその際には安定した在留資格をもつことが必須になります。政府にはむしろそこをバックアップしてもらいたいです」

SDGsでは地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。

その世界の実現のため、UNHCR=国連難民高等弁務官事務所では難民が取り残されることがないよう保護・支援活動を行っている。

日本政府はSDGs達成に向けた取り組みの加速化を国際社会に向けて確認している。政府は難民申請者の人権を保護し、雇用を促進してイノベーションを巻き起こすような制度設計こそが求められている。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】