2020東京オリンピック・パラリンピックまで、残すところ約1年。東京では1964年以来、56年ぶりの開催だ。前回は戦後復興の象徴であると同時に、初めて「パラリンピック」という名称がつけられた大会だった。

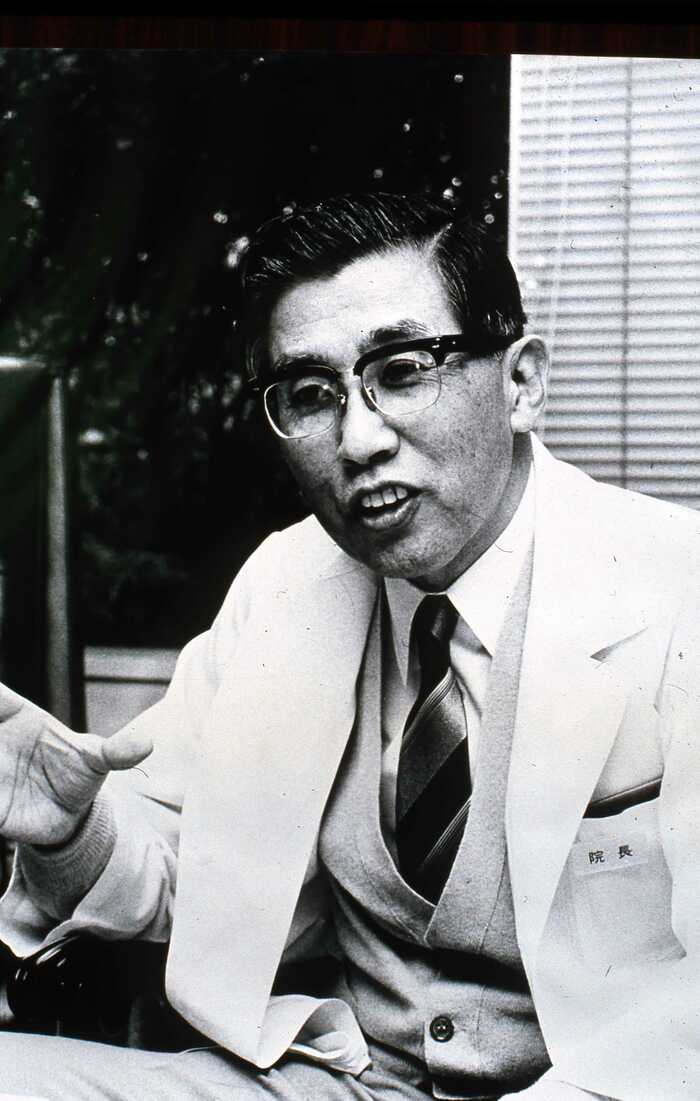

「日本のパラリンピックの父」と呼ばれるのは、大分県別府市生まれの医師、中村裕博士(1927~84)。今回は、東京パラリンピックの成功後、障がい者スポーツの普及のために邁進した中村が残したレガシーを紹介する。

アジアの障がい者にもスポーツを

東京パラリンピックを成功させたものの、中村にはアジアや太平洋地域から参加した国が無かったことが心にわだかまっていた。

そこで中村は、東京パラリンピックから11年後の1975年、アジアや太平洋地域の障がい者を招いた国際スポーツ大会を開催した。この大会では、脊髄損傷以外の障がい者は参加できなかったこれまでのルールを変えて、すべての身障者が参加できるようにした。

大会は「Far Eastern and South Pacific Games for the Disabled(極東と南太平洋の障がい者スポーツ大会)」と名付けられ、頭文字などをとってFESPIC(フェスピック)と呼ばれた。

参加国は日本を含むアジア・太平洋地域の18か国、参加選手は974人、そして開催場所は大分県。競技は陸上競技や水泳、卓球やアーチェリー、ウエイトリフティング、フェンシング、バスケットボールなどが行われた。

結果は日本が最多の金メダルを取り、アジアで障がい者スポーツのリーダーであることを国内外に示すことができた。

フェスピックはアジア・太平洋地域発の障がい者スポーツ大会の草分けとして、2006年まで9回開催された。その後、2010年から始まったアジアパラ競技大会に引き継がれ、4年に一度アジア競技大会と同時にいまも行われている。

世界初の車いすマラソン

もう1つの中村のレガシーと言えば、1981年、「国際障がい者年」に始まった「大分国際車いすマラソン大会」だ。

今年で39回目となるこの大会は、世界のトップランナーが競う最高峰の大会となっている。

当初中村は、別府大分毎日マラソン大会(別大マラソン)に車いすランナーを走らそうとした。しかしマラソンの運営側は、前例がないことを理由に難色を示し、結局車いす単独の「国際車いすマラソン大会」として開催されることになったのだ。

第一回の大会は、ハーフマラソンとして日本を含む14か国から117人の選手が参加した。しかし中村はフルマラソンを望み、国際医学会で「車いすマラソン競技は、脊髄損傷者にとって医学的に優れたリハビリ効果がある」との実証結果を報告した。これによって第3回大会からは国際連盟公認のフルマラソンとなった。

中村が本当に実現したかったのは、健常者と障がい者が同じ大会で競い合うことだったと関係者は言う。

「先生は別大マラソンに車いすを出したかったんですね。でもそれが『危ない、経験がない』と断られて、じゃあ車いすだけでマラソンをやろうということになりました。先生は健常者と障がい者が、同じ大会で競い合うことを強く主張していました」

ダイバーシティ社会を目指した中村

中村が目指していた社会は、健常者と障がい者がともに生きていく社会だった。かつて中村はこう言った。

「何らかの障がいを持つ人が人口の1割いるということは、物理的にあたりまえのことなんです。公共の建物をつくるときは10個トイレを作るなら1つは車いす用に、全部階段ではなくて一部をスロープにするように配慮すれば特別な施設は要らないんです。10%の障がい者とともに生きていく融合型の社会にすべきです」

「ダイバーシティ」、「ユニバーサルデザイン」、そして「インクルーシブ」を実現する社会のあり方を、中村は30年以上も前に提唱していたのだ。

先の関係者は、「中村の遺志を受け継げば、ポストパラリンピックの姿も変わる」と言う。

「パラリンピックをやるのは大いに良いことです。しかしその次にあるのは、『オリンピックの種目の中にたまたま障がいのある人がいる』というのがあるべき姿だと、先生は思っていたんじゃないかと思います」

中村が死去して今年で35年。いよいよ来年は東京で再びパラリンピックが行われる。

「日本のパラリンピックの父」中村が残したレガシーは、どのように引き継がれていくのだろうか。

第1回【“世界初”のパラリンピックを創ったのは、別府の医師だった】

第2回【「外国に負けてはいられない」1964東京パラリンピックから始まった、障がい者“自立”へ戦い】

(執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款)

(写真提供:社会福祉法人 太陽の家 )