「日本中のスーパー探してもこんなトマトは売ってないからね」

そう話すのは富山県の農家・川崎磯信さん、84歳(取材当時)。

今から約30年前、コメの流通を国が管理していた時代に、法律違反の“ヤミ米”を公然と販売し、自分を告発するよう証拠書類を携帯して国に直訴するなど異例の行動をとった。闘いの相手は、コメ政策を司る食糧庁と食糧管理法。

一農家だった彼が、なぜこのような行動をとったのか。その背景を追うとともに、今も生きがいとして農業を続ける川崎さんの「食べるものへの信念」に迫った。

農業で生きていく

1936年、富山県婦負郡古里村(現在の婦負郡婦中町)で農家の長男として生まれた川崎さん。

幼い頃に父親が戦死。実の母親とはすぐに引き離されるという不遇な幼少期を過ごした。そこで母代わりとなったのが、祖母・ふ志さんだった。

農業一筋に生きていたふ志さんは百姓として孫を育てるが、息子を戦争にとられたという経験から役人に対し強い不信感を持っていた。

「百姓は学問をやらないというのが祖母の持論だった。勉強したら怒ったんです。学校に行ってなんで勉強させるんだと怒った。勉強して上の学校に行って百姓をせんくなったら困る」という考えを持っていたふ志からコメ作りを徹底的に教え込まれ、祖母の気質を色濃く受け継いだ。

戦後間もない食糧難の時代、多くのコメを実らせる農民は、周囲から尊敬された。川崎さんもいかにして収穫量を上げるか、栽培方法の試行錯誤に明け暮れた。

「楽しかったね。ものすごく体を使ってひどい目にあったけど、喜びのほうが多かった。田んぼもみんなが見に来たからね」

村の農民グループのリーダーを務めるなど、村きっての篤農家(とくのうか)として青年期を過ごした。

1958年、22歳のときに川崎さんは妻・美智子さんと結婚し、3人の子どもにも恵まれた。

田畑を耕す傍ら、タクシー運転手として生計を立て、農機具販売業にも手を広げた。

「農業で生きていく」という信念で生きてきた。

「小麦」輸入で食生活が一変

川崎さんのコメ作りへの情熱とは裏腹に、主食としてのコメをめぐる環境は変化していく。

敗戦後、マッカーサー率いる進駐軍は日本で財閥の解体、農地改革などを進めていく。また多くの兵隊や開拓団などが帰国したことで食糧難に見舞われ、買い出し列車に揺られ、地方に食糧の調達に出かける光景がよく見られた。

コメや穀物は配給制度により、政府が一律に価値を決めた。当時の池田勇人大蔵大臣は「所得の少ない人は麦、多い人はコメ」(1950年参院予算委員会)というような発言し、「貧乏人は麦を食え」ということかと批判が起きるほど、日本の食糧難は深刻だった。

一方で、アメリカでは保管場所に困るほど小麦の豊作が続いた。当時のアイゼンハワー政権の中で、余剰小麦の処理は重要課題であり、有望な市場として注目されたのが日本だった。

1954年、アメリカは日本とMSA協定を結んだ。この協定は、日本の防衛力増強のほか、アメリカの余剰農産物(5000万ドル分)を日本が買うことを定められた。

アメリカから小麦などの受け入れが決まり、1955年には8500万ドル分(約306億円相当)、1956年には6580万ドル分(約237億円相当)と、余剰農産物を買い続けた。

当時のニュース映像では「馴染みの薄いとうもろこしや小麦ばかり。なかなかお米にはお目にかかれることもなく、占領軍のおかげで国民の食生活も改善していきました」とナレーションが流れている。

同じく1954年には学校給食法も制定され、アメリカの小麦を利用したパン食の学校給食が一般的に。全国で“キッチンカー”と呼ばれるバスの巡回による小麦を使った料理を推奨する無料の料理講習会も開かれた。

その背景には「先進国はパンを食べている」という西洋食への憧れもあった。当時出版された著書「頭脳 ―才能をひきだす処方箋」(林髞・著)には、「白米で子どもを育てるということは、子どもの頭脳の働きをできなくさせる」などと書かれている。

戦後の日本では、コメ中心の食生活からパンや麺類などの小麦粉で作られたものを食べる生活へと大きく変化した。

10年我慢の末、国と闘う決意

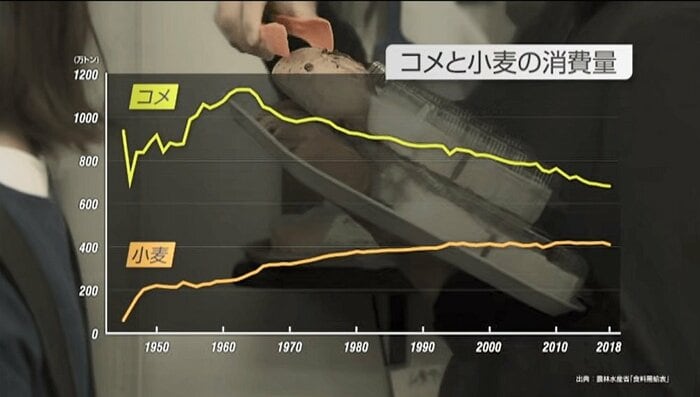

小麦の消費が堅調な伸びを見せる一方で、1960年代以降のコメの消費は下がり続けた。この傾向は今でも続いている。

そんな中、1964年には秋田県で稲作に特化した村が誕生するなど、埋め立てによる大規模な新田開発が行われ、一反当たりの収穫量が多い品種改良や農家の努力もあり、生産量がみるみる増えていき、ついにコメが余り始めた。

食糧庁はコメを農家から高く買い上げ、国民に安く売ることを続けてきたため、膨大な赤字を抱えた。そこで、1969年にコメの生産量を調整するため、作付面積を減らす「減反政策」という大転換を打ち出す。

「コメ農家にコメを作るな」と命じたのだ。

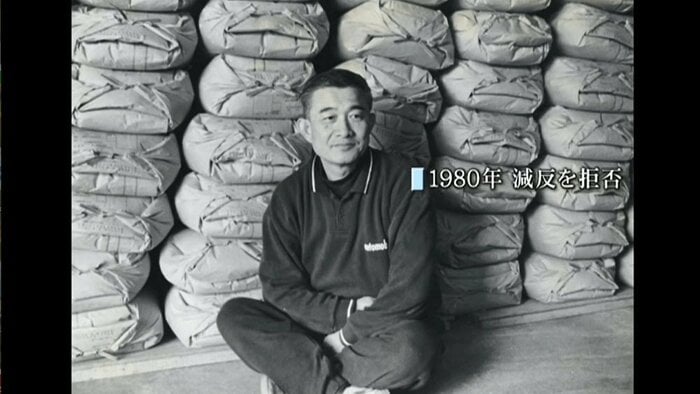

当時、コメは政府が買い入れ価格を決めていた。減反の上、価格が下がるのでは生活が苦しくなる。当初、川崎さんも減反に応じていたが、作付面積が年々減らされ続けることで怒りが爆発。1980年、10年間我慢し続けた減反を拒否し、コメを作り始めた。

当時の川崎さんは「何十年も夢も希望もない。減反はしろ、管理や値段は国がやる。私一人だけでいいので、楽しみながら役人さまと対決していきます」と、国と闘う決意を明かしていた。

減反に反旗を翻した川崎さんのコメを食糧庁の検査官が受け取らなくなったことから、川崎さんは自分で売りさばくことにした。その店は「ヤミ米城」と呼ばれるように。

当時の食糧管理制度は減反のもと、コメはすべて食糧庁が管理し、農家が作ったコメは農協などの政府の指定する業者を通さないと、販売することはできなかった。しかし、川崎さんが売る、正規のルートでない“ヤミ米”は年間2億円以上を売り上げた。

違法な“ヤミ米”は安くておいしいと、富山だけでなく、東京まで遠征し、飛ぶように売れた。

「百姓は米作るのに命をかけてやってるんだ。やめてくれ、なんてどうして簡単に言えるんだ」と当時を振り返りながら、憤りをあらわにした。

国は農家に減反を押し付けておきながら、アメリカの小麦を輸入し続け、農家にコメを自由に売る権利すら与えない。農家が虐げられていると考えた川崎さんは、自らが告発されることによって、一貫性のない農政の実態を法廷の場で明らかにしようとした。「法律に反するコメならば捕まえればいい」これが川崎さんの考えだった。

「今、有罪を狙っているのは食糧行政を徹底してさらし者にしようと。これは闘いだから。単に勝って、規制緩和を狙うとかではない。農民の闘いだから、農民を長年にわたってコケにした恨みを晴らさないと」と当時のインタビューで語っている。

霞が関に乗り込んだ川崎さんは、“ヤミ米”の仕入れ台帳などを示し、「オラを告発しろ」と迫った。

食糧庁は川崎さんに警告書を出すが、告発はなかなか行われなかった。

法廷の場で農政の実態を訴える

川崎さんの闘いはエスカレートし、酒税法違反にあたる無許可の“ヤミ酒”(どぶろく)を公然と作り始めた。

そして、どぶろくを作り始めた3日後、国税局による家宅捜索が行われた。捜索の中でもみ合いになりそうな場面もあり、税務署の担当官にどぶろくをぶちまけた川崎さんは、酒税法違反、そして“ヤミ米”を販売した食糧管理法違反で起訴された。

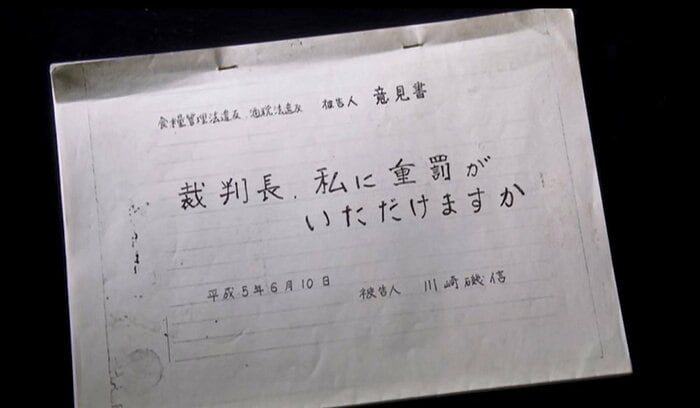

1993年6月の初公判では一張羅の紋付で登場し、手書きの意見書を携え、農政に対する思いを披露する。

「食糧管理法は食糧不安を取り除き、戦後復興の大きな礎となりました。それには私ども農民の血のにじむような努力があったことを忘れてはなりません。農は人間の論理であり食は生命の論理である。その実態を確立するために私はあえて血を流したい」

当時、川崎さんを弁護した黒田勇弁護士は「羽織袴を着るなんて相談も受けていないし、意見書を発表するような相談も受けてない。自分一人で独創的になされたこと。役人嫌いをここまで徹底した男はなんて格好いいんだ」と思ったという。

また、「昭和17年にできた食管法が平成7年まで生き残っていること自体おかしいこと、と思っていた」と明かす。

川崎さんも当時の闘いを振り返り、「一介の百姓だが初めから勝てると思っていた。暴れるだけ暴れてやろうと。やってるうちに風向きも変わったし、消費者から激励の手紙がたくさん届いて、あれだけ応援してもらったら、恐ろしいものもなかった」と話す。

1995年3月の判決公判で、川崎さんに罰金300万円の判決が下る。一方で裁判長は「相当数の“ヤミ米”が流通していることを認め、食糧管理制度は形骸化している」と述べた。

この判決の8ヵ月後の1995年11月には食糧管理法が廃止され、2003年には食糧庁もなくなった。

川崎さんのルポルタージュを執筆したフリーライターの美谷克己さんは「川崎磯信の闘いとしては勝利です。何千人という役人を抱えた食糧庁や農水省を相手にして闘って勝った。必死に田んぼを耕して、タクシーの運転手をやって、明けて帰ってきてから田んぼを耕してという暮らしの中で、『一体日本の農民が苦しい元凶は何か』と考えた末、役人だと思ったのではないか」と明かす。

川崎さんが目の敵にしていた当時の富山食糧事務所の所長も、食糧難の時代に生まれた食糧管理法はコメの過剰生産時代にマッチしないと疑問を持ち、さらに「(“ヤミ米”販売は)小さい規模でちょこちょこいた。全部を告訴するなんて無理な話でした」と当時の複雑な心境を明かした。

日本の農業はこのままでいいのか?

今の日本の農業には、「高齢化」という大きな課題がある。

日本の農業を長年研究してきた東京大学大学院農業生命科学研究科の鈴木宣弘教授は「日本の農業は高齢化が進んでいて、あと5~10年後にどれだけの生産ができるか、地域が持つかというレベルにまで、これまでの貿易自由化と国内政策の貧困さによって追い込まれている」と話す。

日本の食料自給率は年々下がり、37%にまで落ち、食べ物の6割を輸入に頼っている。多くの先進国では非常事態でも食糧を自国で賄えるよう高い自給率を維持している。

国は2030年度を目標に自給率を45%に引き上げたいとしているが、鈴木教授は「2035年には牛肉の自給率は16%、豚肉が11%くらいまで下がるかもしれないという試算もある。2035年はもう15年後くらい。それはもう地域の崩壊ですよね。『富山県の皆さんが作ってくれるものが一番いい』と思ったときに、地域の農業がズタズタになっていると、選ぶことさえできない。そのためには今、気づかないともう手遅れになる」と日本の農業の危うさを指摘する。

川崎さんは今も変わらず農作業で汗を流している。

明治時代から引き継いできた1.5ヘクタールの田畑は、今は長男の博人さんが引き継いでいるが、川崎さんは自慢の完熟トマトなどを披露し、農業一筋で生きている。

川崎さんは食べるものは自分で作り、県内産の大豆や自家製の麹などを使い、妻と一緒に味噌を作ったりしている。

そんな川崎さんは、かつてヤミ米城と呼ばれた店舗で、週に一度だけ米屋を開いている。床に落ちたコメはひと粒残らず拾い、自宅で食べるという。

「農業は儲かるものじゃない」と川崎さんはたびたび言う。しかし、自分の手が回る範囲で一つ一つの作業に手をかけて農作物を育てることが大事だという信念を抱いている。

「百姓っていうのは自分で食べるものを自分で作れるから百姓なんだ。馬鹿な時代になったもんだ、哀れだな。みんな何食わされてるかわからないんだ。カラスだって自分が好きなものを一生懸命探して食べている。人間はもうそんな余地無いもんね。与えられたものを食べてる。スーパーに置いてあるものしか食べられないんだもの」

国との闘いから約30年が経った今も役人嫌いは変わらないが、「農業」への姿勢は今も変わっていない。

(第29回FNSドキュメンタリー大賞『国に抗った男 ~ヤミ米屋 川崎磯信~』)