標準的ながん治療を受けた患者は72%。前回より4ポイント増。

NPO法人がんノートの岸田徹です。29日、国立がん研究センターからがん診療連携拠点病院を中心とする2013年治療実態調査が発表されましたのでレポートします。

がんによる死亡率において、2015年までの10年間の減少幅が15.6%にとどまり、国が掲げる20%減の目標を下回りました。

その状況を踏まえ「喫煙、検診、均てん化」の分野においてさらなる取り組みの強化が求められています。

「喫煙」「検診」については、みなさん誰もがご存じですよね?

でも「均てん化」ってなんでしょうか?

均てん化とは、がん対策情報センターが運営するがん情報サービスの言葉を借りると、「がん医療において、全国どこでもがんの標準的な専門医療を受けられるよう、医療技術などの格差の是正を図ること」をいいます。

がん医療の「均てん化」が行われることで、患者は安心してどの病院でも同じ治療を受けることができます。

今回、がん診療連携拠点病院を中心とする全国297施設で2013年にがんと診断された患者45万3660名において

・標準治療、検査9項目の実施率

・標準治療を行わなかった場合の理由

の項目を国立がん研究センターが調査を行いました。

その結果、今回の調査では標準的ながん治療を受けた患者は72%となり、前回より4ポイント増となりました。

標準治療の未実施理由を加味すると9科目中6科目で90%以上準拠

前回の調査で実施率の低さが問題となっていた臓器の枠を越えた横断的な指標における制吐剤の使用の有無について、昨年68.7%の実施率であったの対し、本年度は73.2%にまで上昇しました。

さらに、標準治療の未実施の理由を加味すると9科目中6科目で90%以上、標準治療に準拠しているという結果になりました。

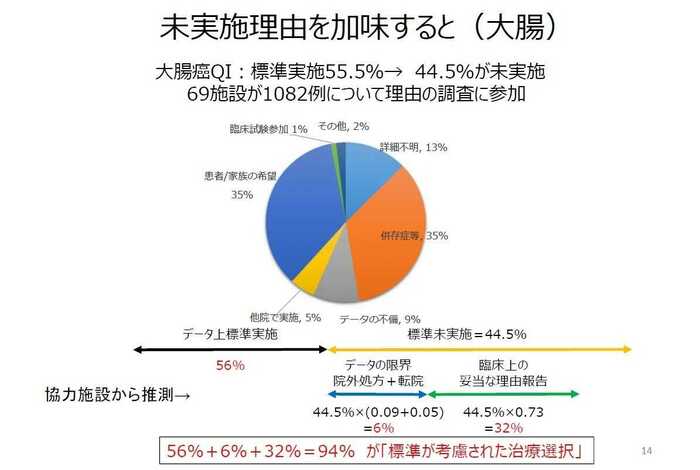

例えば本調査における大腸がんの場合、標準療法実施56%に加え、未実施理由などを加味すると94%が標準療法に準拠されていることになります。

未実施理由は「患者家族の希望」や「臓器の障害」「合併症」などが挙げられ、患者の希望や体調に十分配慮された治療がされていることが見受けられます。

データを蓄積していくことが「均てん化」の評価にとって大切

今回の調査へのがん診療拠点病院の参加率は、昨年は55%であったのに対し今年は68%と上昇しています。

このような施設間のデータを蓄積していくことが均てん化の評価にとっては大切なことになります。

今回重要なのは適切な治療方針の検討が行われたのかどうかであり、施設間の格差に注目するものではありません。

それは標準治療を実施するか否かは、ステージや全身状態だけではなく様々な要素により判断されるためで、これらの結果についての解釈には注意を払う必要があるからです。

標準治療が基本ではありますが、患者の全身状態、患者の生活、心情、環境、家族、多くのことを検討した上で患者にとってベストと判断される治療が選ばれるべきですよね。

今後、より多くのがん種など、幅広いがん医療の均てん化評価を計画しているとの報告ですので、調査により多くの施設が参加し「均てん化」を通じて各地の治療に活かしていってほしいと思います。

(執筆: 岸田徹)