希少がんとは・・・

NPO法人がんノート代表理事岸田徹です。

ぼくは25歳のときに、希少ながんになりました。

今回は、その「希少がん」について少しお伝えしたいと思います。

希少がんは、その名の通り「まれ」ながんを指します。

どう「まれ」なのかって言うと。

肺がん、大腸がん、肝がん、胃がん、乳がんなどはみなさん、1回ぐらいは聞いたことがありますよね。

この5つを5大がんといったりもします。

国立がん研究センター がん対策情報センターの2013年間がん罹患率によると男性の胃がんは人口10万人あたり、146.7例、女性の乳がんで117.5例です。

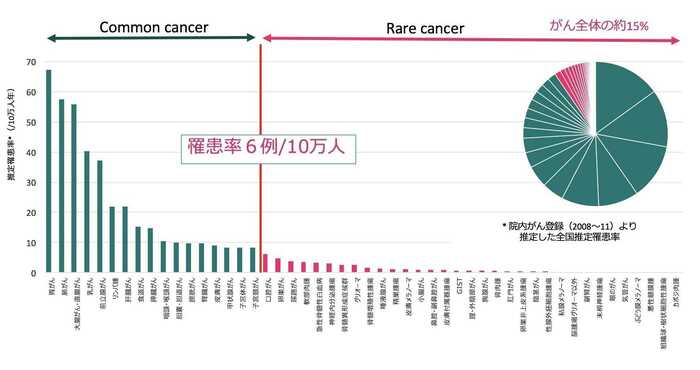

希少がんについては「新規に診断される症例の数が10万人あたり年間6例未満のがん」と定義されています。

つまり5大がんの約20分の1以下ですね。とても「まれ」です。

じゃあ、希少がんの種類ってどれくらいあるんでしょうか。

下記の国立がん研究センター希少がん研究センターが発表している資料によるとこんな感じです。

グラフの赤い部分が希少がんになります。

希少がんの患者数はがん全体の約15%~22%を占めていると言われています。

せっかくなのでもうちょっと細かく言うと、日本では約15%(※1)、欧州で約22%(※2)です。

その種類はなんと!約200種類!

がんの種類がとても多いのです。

だから、見たことも聞いたこともない「がん」も多く、たとえば、頭頸部において1%から2%程度の頻度の罹患率である腺様嚢胞癌(せんようのうほうがん)や皮膚がんの一種であるメラノーマ、全身の骨や軟部組織(脂肪、筋肉、神経など)から発生する悪性腫瘍の肉腫などがあります。

病理診断の結果、これらはがんの「顔つき」によって判断されますので、「できた場所=その名称のがん」とはなりません。

例えば、ぼくが5年前になったがんの種類も「胚細胞腫瘍」という希少がんのひとつです。精巣に出来たら精巣腫瘍、卵巣に出来たら卵巣腫瘍ともいわれます。

ぼくの場合は、初発時は首と胸とお腹のリンパ節やその周りにありましたし、再発時は精巣にできました。

また、希少がんの問題のひとつとして、希少ゆえにずっとわからず発見が遅れる場合があるということがあげられます。

希少がん患者の友人間の話では、「希少がんだったから普通の病院ではわからなくて発見が遅れたんだ〜」という話はよくあるエピソードのひとつです。

────────────────────────────

【参考】

※1)he burden of rare cancer in Japan: application of the RARECARE definition.

※2)Rare cancers are not so rare: the rare cancer burden in Europe.

希少がん患者が集まる!希少がんセンターとは・・・

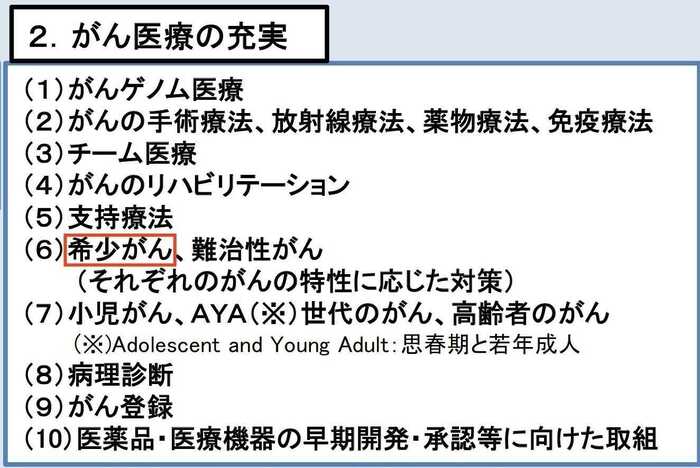

希少がんについては、2017年10月に閣議決定された第3期のがん対策推進基本計画にも、もちろん取り上げられています。

日本の希少がんへの取り組みのひとつとして、2013年希少がんセンター設立準備室が設けられ、2014年6月から国立がん研究センターに希少がんセンターが設立されました。それは希少がんの問題を鑑み、異なる科の医師たちが一体となって希少がんの診察・研究をしなければならないと動き出したからです。

希少がんセンターは、

・最新、最良の希少がん診療を実践すること

・最先端の希少がん研究を推進すること

・実際の診療・研究活動を通して、希少がん医療の課題を明らかにし、解決していくこと

を目的としています。

希少がんセンターにはホットラインもあり、電話で相談にも乗ってもらえます。

-----

【希少がんセンターホットライン】

時間:平日9時から16時

料金:無料(通話料はかかります)

<相談内容>

「まれ」ながんについて、病理診断が難しい時、治療法がわからない時、当センターを受診したいときなど。

え!?病理診断が難しい時?って、

医療者側の悩みですやん!

・・・そうなんです。

患者だけでなく医師などの医療従事者の相談にものってくれるんですって。

ちなみに、希少がんホットラインの新規相談者数は累計5,416名を数えているそうです。(平成26年度1,200名、平成27年度3,006名)

相談者の内訳は患者本人からが50%、家族からが29%、医療者からが21%。

医療者にも頼られているホットラインなんですね。

希少がんセンター長からひと言!

希少がんセンターを統括する川井センター長に今後について伺ってみました。

岸田:

希少がんセンターとして、最も取り組まないといけないと思うものは何ですか?

川井希少がんセンター長:

さまざまあり、ひとつに決めることは難しいですが、希少がんは2015年の厚生労働省の<希少がん医療・支援のあり方に関する検討会>のときからずっと情報不足が叫ばれています。

希少がんの正しい情報については向かい合っていかなければいけないテーマなので、それに対して多角的なアプローチが必要だと思っていますね。

希少がん発信のひとつのカタチ

昨年から希少がんセンターは、認定NPO法人キャンサーネットジャパン、がん情報サイト「オンコロ」が協力・連携し、「希少がん Meet the Expert(2017)」というセミナーを毎月開催しています。

これもひとつの情報発信の一つのカタチですね。

しかも今年は「希少がん Meet the Expert(2018)」と毎月2回の開催になり、より発信に力を入れていく方向みたいです!

今回はこの記事でまずみなさんに、「希少がんって言葉があるんだ!」と思ってもらえると嬉しいです。

今後、希少がんについても報告していきますね!