大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学(以下APU)。

2000年の開学以来、授業のほとんどは英語と日本語の2言語で行われ、6千人いる学生は留学生と日本人学生の割合が半々。まさにグローバルかつユニークな大学だと言える。

昨年は、ライフネット生命保険の創業者であり、「仕事に効く教養としての『世界史』」など多くの著書を持つ出口治明さんが、国際公募によって学長に就任したことでも話題になった。

そのAPUで昨年夏、出口学長肝いりでスタートしたのが「APU起業部(以下起業部)」だ。起業を目指す学生を大学が支援し、年間5組の起業家輩出を目標に立ち上げたこのプロジェクトは、別名「出口塾」と呼ばれている。

なぜいま大学が起業家を支援するのか?「日本の大学教育では起業家が育たない」という出口さんにその理由を聞いた。

「出口塾」は「小さい〇より大きい△」

「まだ1年、プロから見たら穴ばかりに見えるかもしれません。もっと小さく始めたほうがいいというアドバイスもありますが、『小さい〇より大きい△』です。出口塾では、粗削りでもいいので、大きい夢を育んでいきたいと思っています」

先週土曜日都内で行われた「出口塾生」による活動報告会で、出口さんはこう語った。

起業部には31組46人の学生が参加しているが、この日は4組の学生がこれまでの活動を報告した。

会場には彼らの応援団であるクラウドファンディングの出資者も集まり、熱心に報告に耳を傾けた。

「アフガニスタンの学校は机や椅子もなく識字率が低い。日本のような良い教育を子どもたちに与えたい」

プレゼンテーションしたAPUで唯一のアフガニスタン出身の留学生、アタウラさんは戦争で荒廃した母国の教育を立て直したいと参加した。

アフガニスタンは20代以下が人口の約半数を占める若い国だが、学校を卒業しても3分の1は職がなく、テロ組織に入る若者も多いという。

アタウラさんは首都カブールで、恵まれない子供たちに質の高い教育を与えるため、小中高の一貫校を作ろうとNPOを設立するつもりだ。

「外国人留学生として直面する起業の壁は、環境と言葉。それに日本人投資家はなかなかリスクを取らないことです」

バングラデッシュ出身の留学生、サダトさんは参加するや、早速行動を起こした。

バングラデッシュでは、牛肉が大量に消費される一方、多くの皮が捨てられ環境汚染にもつながっている。そこでサダトさんは、その皮を仕入れて現地の日系の工場で革製品にし、日本向けに輸出するビジネスを始めた。初期費用はクラウドファンディングで賄い、商品はAPUブランドとして大学の生協で販売している。

現地の工場では職の無い女性を雇い、製品が一つ売れたら1冊の本を現地の子どもたちに無料で配布する。これによってサダトさんは、環境問題の解決や女性の雇用拡大、そして子どもの教育に貢献しようと考えている。その行動力は、とても学生には思えない。

ほかにも日本人学生たちから、フードロスを解決する「無料のスーパーマーケット」や「旅行体験を購入するアプリ開発」が報告された。

「日本の教育は製造業の工場モデル」

起業部を立ち上げた出口学長に話を聞いた。出口さんは、これまでの日本の教育は「製造業の工場モデル」に過剰に適応してきたと語る。

ーー学生の活動報告を聞いて、特に印象に残ったものは何ですか?

全部印象に残っていますが、やはりアフガニスタンの学生の夢は大事にしたいですね。あれだけ過酷な環境の中で、ああいうチャレンジをするというのは素晴らしいことです。APUの2030年を目標に描いているビジョンは、「APUで学んだ人が学んだことを活かして、行動して世界を変える」、チェンジメーカーを作ることです。起業部のこの1年は正直出来過ぎだと思っていますよ。革製品も生協で売っていますし。

ーー起業部の設立は、「日本の大学ではベンチャーを育てる教育がされていない」と思ったことが理由だったと聞いています。

今までの日本の教育は、製造業の工場モデルをベースにしていて、そこそこ偏差値が高くて、協調性があって、素直で、我慢強くて、上司の言うことをよく聞く人間を育ててきたんですよ。その能力に優れた人を集めて、新しいアイデアが出るかということですよ。「個性を大事にして、それぞれがやりたいことをやるのが一番楽しいんだよと、それが人生だよ」という教育をやっていかなければならない。「みんなで決めたことを守りましょう」という教育から脱却しなければいけない。そう思います。

「東大頂点のピラミッドから変わるべき」

ーー日本の大学教育は、令和の時代の中でどう変わるべきだと思いますか?

日本の大学については、「富士山から八ヶ岳へ」と言っているんですよ。日本の大学産業は東大や京大を頂点とした綺麗なピラミッド組織を作っていますから、みんな金太郎飴ですね。「東大と京大のどこが違うねん。早稲田と慶応のどこが違うねん」と。そうでしょう。

僕が八ヶ岳といっているのは、いろんな個性があると。大学も個性化しなければいけないと。

APUの学長になってから、「東大かAPUか」と言い続けているんですが、偏差値型は東大を頂点とする大学に行けばいいと。でも個性派型、僕が変態型と言ったら、広報からは「下品な言葉は使わないでください」と叱られているんですが。

ーー今回は大丈夫ですか?笑

大丈夫です。個性があるというか自分がやりたいことを徹底的に極める、非認知能力も高い、そういう人はAPUが引き受けます。大学教育は富士山型から八ヶ岳型に変わるべきだと思います。ダイバーシティですよ。

「教育改革と働き方改革はコインの裏表」

ーーしかし、やりたいことを極めると言っても、日本では大学院に進学する学生は少ないですね。

それは企業が100%悪い。大学院生を優遇しないからいけないんですよ。企業社会を変えないといけない。教育改革と働き方改革は、コインの裏表だと思っています。

ある社会の労働生産性と大学院卒業生比率は、きれいに正比例しています。それは当たり前で、その社会に博士や修士がたくさんいると、その分アイデアが出るわけですから、労働生産性が高くなる。日本のマネジメントはなっていないというのが僕の見解で、単なる根拠なき精神論で「なまじ勉強をしたやつは使いにくい」とか、いまだに言っている。

ーー大学が変わるためには結局受け入れ側、企業側が変わらないといけませんね。

一番変わらなければいけないのは、経団連に代表される伝統的な大企業です。ほとんどの人はなぜ大学に行くのかといえば、いい会社に入りたいからです。だから真っ先に変えるべきは企業の採用基準です。僕は成績採用に切り替えるべきだと一貫して言っています。

ーー出身大学ではなく、大学での成績重視ということですか?

アメリカではハーバード大学を卒業していても、成績が半分以下だったら歯牙にもかけない。地頭は良いかもしれないけれど、成績が平均以下ということは、要領よく流して学生生活を遊んだ奴やなと。そんな奴は採用しても要領よく、なまじ地頭がいいだけ、上司にごますって社内を泳ぐだけだと。何一つクリエイティブなことをしないと。

「どんな大学であれ、優が7割以上だったら引っ張りだこになる。自分が選んだところで頑張れる人間はどんなところでも頑張れる」。そのほうがはるかに科学的でしょう。

日本は基本的に大学で勉強しなくていいと考えているんですよ。製造業の工場モデルだから、そこそこ偏差値が高くて、あとは素直で、我慢強くて、協調性があって、言うことを聞くかどうかだけを見ているわけですよ。こんな時代遅れの採用をやっていて、ユニコーンが生まれてくるはずはないと思います。

「日本は骨折り損のくたびれ儲け国」

ーー企業の一括採用も問題視されています。

当り前じゃないですか。新卒一括採用、終身雇用、年功序列、定年というのは、人口の増加と高度成長が無ければ成り立たない。世界中どこにもないガラパゴス的な慣行です。前提条件が無くなって、かつ製造業の工場モデルが消え去った今でもこれをやっているから、日本は2千時間も働いて1%も成長しない、先進国で一番「骨折り損のくたびれ儲け」の国になっているわけで、数字で答えが出ているというのが僕の見解です。

ーー起業部の取り組みは、他の大学もやったほうがいいと思いますか?

それはそれぞれの大学の理念とか設置目的があるわけですから、それぞれの大学が考えたらいいんじゃないですか。僕は、他人に価値観を押し付けるほど、人間として最低なことは無いと思っています。僕はこうやりたいと思ってやっていますが、他の大学にやれとかいうつもりは毛頭ありません。企業経営も一緒ですよ。自分はこういう経営をする、お前らもやれというのはおかしいでしょ。

(6月22日都内のAPU東京キャンパスにて)

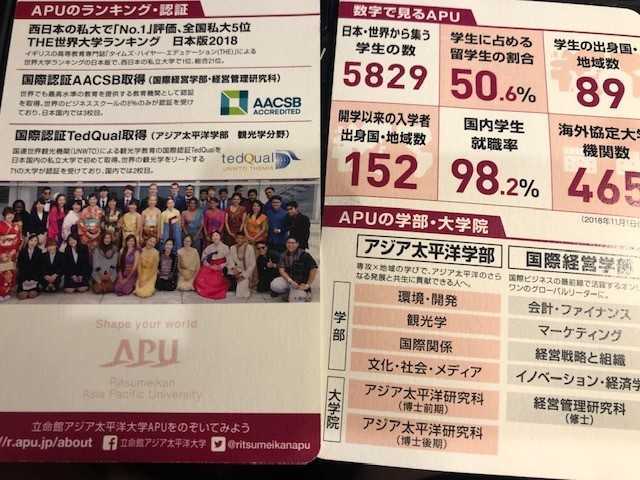

筆者が「APUになぜこんなに留学生がやってくるのか」を伺うと、出口さんは「簡単ですよ。ミシュランの三ツ星です」と言って、ポケットから一枚の紙を出した。

そこには、世界最高水準のマネジメント教育を提供する機関としての国際認証「AACSB」(日本では計4校)と、国連世界観光機関による観光学教育の国際認証「TedQual」(日本では計2校)をAPUが取得していると書かれている。

出口さんは「世界には2万校以上の大学があるわけで、評価が低かったら来るはずがない」と断言する。日本で2つの認証を取得しているのはAPUだけ。APUは常に世界に向いている。

APUではいま、観光系の学部を新設するプロジェクトが動いているほか、大学として初めて九州の約千の企業が参加する「九経連(九州経済連合会)」と全面提携に踏み出した。

また、出口さんは政府の審議会の委員として、サダトさんが訴えていた外国人留学生による起業の規制緩和を安倍首相に直談判し、政府は規制を見直す方針を今月閣議決定した。

まさに大学自体が、「行動して世界を変える」ビジョンを実行しているのだ。