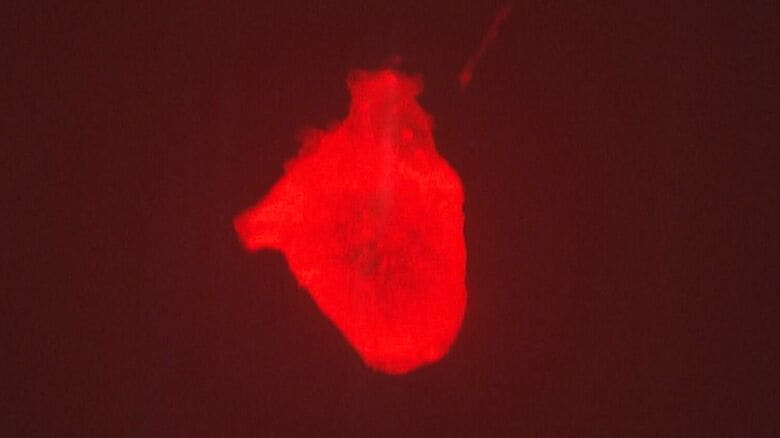

「ドク、ドク、ドク」

赤い液体の中で拍動する、親指ほどの心臓。

訪れた人がスマホ片手に展示を取り囲む。

「ほんまに動いてる。すげぇ」

「未来や、これは未来やね」

そんな声が聞こえてくる。

■万博の目玉「iPS心臓」に挑んだ医師と科学者

大阪・関西万博の目玉の一つ「iPS心臓」モデル。

展示されているパソナパビリオンには、開幕からおよそ3カ月で100万人以上が訪れた。

「心臓病では誰も死なせない、未来をつくりたい」。

開発に挑んだ医師と科学者がいる。

■少年の人生を変えた「従兄の死」

iPS心臓モデルを手がけるのは、大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」。

最高技術責任者を務めるのが大阪大学の澤芳樹特任教授(70)だ。

心臓外科医の澤教授だが、幼いころは、医師を目指していなかったという。

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「私は機械や乗り物が好きだったので、機械工学とか、そっちの方に実は進みたかったんですよ」

しかし、高校2年の夏、駆け出しの医師だった「従兄」の死が、澤教授の人生を変えた。

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「従兄は私より10歳上でした。大阪大学医学部を卒業して、研修医を終わり、ちょうど若手バリバリの医者になったころ、5月にお会いしたんです。『君は頑張って医者になってくれよ』と励まされて。そのときはもうポカーンと僕は口が開いていて『何を僕に期待してんのかな』とか思っていたら、その3ヶ月後に交通事故で亡くなったんですよ」

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「暑い8月の最初のころかな。お兄さんの家に行って、そのご遺体に接してですね『あの時、あれだけ僕を励ましてくれた人が、何でこんな簡単に死ぬの』と、しかも、27歳で亡くなったんですね」

「何なんだろうと『人ってどうしてそんな簡単に死ぬのだろう』と。その時に、本当に耐えられない気持ちの中で、そういえば、従兄は『君に医者になってほしい』と言ってくれていたなというのが、やっぱ大きなきっかけですね。それぐらいから、高校の勉強の本気さが変わりました」

■「白い巨塔」のモデル 大阪大学医学部第一学科に入局

従兄の死がきっかけで、大好きだったバスケットボールを辞めて、勉強一本、医師を目指した澤教授。

見事、従兄と同じ大阪大学医学部に現役で合格した。

好きな映画は「白い巨塔」。

入局したのは、映画のモデルとなった大阪大学医学部第一外科だった。

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「特に第一外科の中でも、命に一番直結する心臓外科を選んで、まっしぐらでした」

■心臓移植を待つ患者 救えない命に直面

心臓外科医として、数百人と向き合った。

しかし、救えない命があった。

日本臓器移植ネットワークによると、5月時点で心臓移植を待っている人は、800人いる。ただ、提供される心臓の数は、1年で100件ほど。

脳死判定を受けた人からの臓器移植を認める臓器移植法が施行された1997年からあわせて974人が心臓移植を受けたが627人が待機中に亡くなった。

臓器移植の件数は人口が半分以下の韓国が日本のおよそ3倍、アメリカは67倍ほど。

日本は脳死判定を受け、同意が得られた人の臓器を、移植を待つ患者に提供する体制が十分に整っていない。

さらに、移植手術が進む韓国やアメリカと比べ、医師が十分な報酬も得られないことなどから、外科医不足が深刻化している。

これらを解決する制度改革も進まない。

そんな中で、澤教授は治療の選択肢がなくなる『ノーオプション』の状態になった患者に施す治療はないかと模索し、「再生医療」の研究開発にたどり着いたという。

■救える命があるはず たどり着いた「再生医療」研究

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「心臓移植を待つ患者さんを数百人診てきました。人工心臓を装着するのですが、この治療だけでは、半年とか1年はいい成績が出るんですけど、3~5年と経ってくるとですね、合併症が増えてくるんです」

「もう本当に厳しい状況の中で、そういう治療を我々は行いながら、移植待機中の患者さんへのドナー提供をどれだけ増やすかという努力もしながら、一方で違う治療の開発をすべきだと考えて、患者さんを治すことができるような再生医療の研究開発を進めてきました。現状の医療でノーオプションだけど、再生医療なら一つのオプションになるという方がいらっしゃるんです」

患者の心臓の筋肉を「再生」させる新たな治療法の確立を目指して、澤教授はベンチャー企業「クオリプス」を立ち上げた。

■世界初 重い心臓病患者に「心筋シート」を貼り付ける手術に成功

そして、全身の臓器の細胞に分化することができるヒト「iPS細胞」から、心臓の筋肉の細胞「心筋細胞」をつくり、厚さ0.1ミリのシート状に加工した「心筋シート」を開発した。

5年前には、重い心臓病(虚血性心筋症)の患者の心臓に「心筋シート」を貼りつけ移植する手術に世界で初めて成功。

手術はこれまで8例実施されていて、いずれも経過は順調だという。

この心筋シートの技術を応用し、作成されたのが万博の「iPS心臓モデル」だ。

■「立体的な心臓を見せよう」提案した科学者

万博のパソナパビリオンで最先端の心臓治療展示を行うことが決まった際、クオリプスの会議では「心筋シートを一反木綿のように泳がせる」「シートを羽ばたくように見せる」といった案が上がったという。

そこで、「立体的な心臓の形をやりましょう」と提案した科学者がいる。

研究部の長谷川光一部長だ。

【クオリプス・長谷川光一博士】「心筋シートだと『それで心臓なんだよ』と言われても『あっそう』という感じなんです。それが心臓の形をしているとなると、『心臓の細胞で生きているんだ』ということを皆さんに伝えることができるんじゃないかと思ったんです」

■生き物大好き少年「なんでこんな形をしているの」 生物科学者の道へ

有明海を望む熊本県玉名市で生まれ、大自然に囲まれて育った長谷川さん。

生き物が大好きな少年だった。

「ちっちゃいころは命を救おうなんて、全然何も考えてないです。親は阿蘇の農業高校の先生もしていたので、いっぱい色んな生き物に触れることがありましたね。図鑑で見たことのない生き物や、テレビで見たことのない生き物を見ると『なんでこんな色んな形があって、いろんな生き方があるんだろう』と興味を持ちました」

「すごい怒られましたね、ヘビを捕まえると。危険だから触るなと(笑)。隣近所のおっちゃんたちに怒られましたよ。毒を持っているか、頭の形で見分けろと言われました」

■「医者の手から『こぼれ落ちる命』を救いたい」

生物科学者への道を進んだ長谷川さん。

京都大学再生医科学研究所に在籍していた時に、その後の人生を変える出来事があった。

【クオリプス・長谷川光一博士】「喫煙所が肺結核病棟の近くにあったんですけど、患者さんもタバコを吸いにくるんです。そこで『最近暑くなりましたね』『寒くなりましたね』っていう何気ない話をしていた患者さんが、突然来なくなって。その時はやっぱりショックでしたね。つい先日まで『こんにちは』って言っていた人が亡くなりましたって聞くと」

医師ではないが、科学者の立場で人の命を救いたい。

長谷川さんの中で、そんな思いが芽生えたという。

【クオリプス・長谷川光一博士】「自分の持っている技術で人を救えるようになりたいと思いました。お医者さんって特別なんですよ。それだけ努力してきているし、責任も重い仕事をしておられると思うんですけど、お医者さんたちと博士との間では、クリアなボーダーがあるんです。お医者さんの世界と、研究者の世界と、そこをつないだり、乗り越えらたりできるようになりたいという気持ちがありました」

「この技術でたくさんの人を救えればいいなって。お医者さんと科学者が違うのは『お医者さんの手からこぼれ落ちる人がなくなるようにしましょう』っていうこと。もっと土台なんですよね僕ら科学者がやっていることって」

2022年、長谷川さんは澤教授に誘われ「クオリプス」の一員となり、現在に至る。

万博開幕の2年前、iPS細胞由来の心筋細胞を使った「立体的な心臓の形」をつくるという、長谷川さんの提案をベースにプロジェクトは始まったが、そう上手くはいかなかった。

■失敗続きの「iPS心臓」開発 流れを変えたマッドサイエンティスト

たくさんの心筋シートを貼り合わせて、心臓の形を目指すもボール状にしかならない。

3Dプリンターを使って心筋細胞の層を重ねてみるなど試行錯誤を繰り返したが失敗続き。

この心臓の形を目指して、長谷川さんと二人三脚で開発に挑んだのが奥田雄一博士だ。

【クオリプス・奥田雄一博士】「なぜかわからないですけど、子供のころに研究者、科学者になりたいって思っていたんです。科学者という響きに憧れみたいなものがあったんだと思うんですけど」

科学者を夢見ていた幼き日の奥田さん。高校生のときにES細胞が発見されたことで目指す道が固まったという。

【クオリプス・奥田雄一博士】「ES細胞で体の臓器が全部作れるぞって言われたんです。夢の細胞ができた時代で、ちょうど私が高校生ぐらいのときで結構タイムリーだったんですよね。その時は、ES細胞で心臓が作れるみたいな時代がくるって言われていて、蓋をあければ、心臓の元になる細胞を作れるところで止まっていた」

「そこから20~30年たって、iPS細胞でいよいよ心臓の治療に使われるシートができて、この先ほんとにいつか臓器を作れる時代がくるかもしれないっていうところまできました。極論を言えば、マッドサイエンティストなことをしたいんですよね。やっぱりSFって面白いんです」

常識では考えられないような発想を持つ科学者になりたい。

そんな思いで研究に没頭してきた奥田さん。

万博に展示するiPS心臓モデル開発でも奥田さんのひらめきが数々のピンチを救った。

■「ぶら下げた方がいいんです」強く拍動した心臓

万博・開幕のおよそ1年前、長谷川さんと奥田さんの2人は、心臓の形をしたコラーゲンをスポンジ状に加工し、心筋細胞を染み込ませ、人の体温と同じ37℃前後で、外的な刺激を与えなくても自律拍動させるところまで開発を進めていた。

しかし、その心臓を横に寝かせると、目視で拍動がわかるレベルには達しておらず、展示するには程遠い状態だったという。

そこで奥田さんが提案したのが、実際の心臓と同じく、縦にして吊り下げるという手法だった。

iPS心臓モデルにナイロンの細いワイヤ―を通し、培養液の中で吊り下げると、実際の心臓と同じように拍動したのだ。

【クオリプス・長谷川光一博士】「寝かしたままで、鏡を置いて立っているように見せることができればいいという意見もあったんですけど、奥田さんの『いやいや吊ってみましょうよ』っていうアイデアで吊り下げてみたら、平面でいるときよりも、心なしか拍動が自然の形に近いのか、強い感じがしてですね、不思議だなと思って」

「万博が終わったら、何が起こっているのか研究しようと思っているんです。吊り下げると拍動が強くなるので、何かしらのことが起こっていると思うんです」

奥田さんの「心臓を吊り下げる」という発想には、研究を見守っていた澤教授も驚いたという。

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「もう突然、開幕の1年ぐらい前に、奥田君が僕に『心臓が動き出しました』って言ってくれたんです。それまでは、ほとんど動いてなかったんですよ。こんなこと技術的にできるわけがないと思っていたら、奥田君が『できた』っていうから、『ほんまか?』って言って。それで、奥田君が『ぶら下げた方がいいです』と」

「糸で吊ることで、動き出すということがわかったので、これも『サイエンス』ですよね。吊らなかったら動かないのに、吊ったら必ず動くんだというところで再現性がある」

「なぜ吊ったら動くかということが大事で、おそらく心筋細胞に与える重力とか、いろんな影響があるのかもしれない。もともと持っている遺伝子じゃなくて、環境因子がそういう影響を与えて、細胞の性格を変えたがために、寝ていたら動かなかったのが、立てたら動くようになるというね」

■開幕直前まで続いた微調整 完成した「iPS心臓モデル」

その後も、長谷川さんと奥田さんは、開幕直前まで、できる限り大きく、そして実際の心臓と同じように強く拍動するiPS心臓の展示を目指して開発を進めた。

しかし、実際の心臓大きさに近づけようと、コラーゲンの型を大きくすると、厚みも増した分、コラーゲンが硬くなり拍動しない。

今度は、大きくしたうえで、拍動を強くするため、コラーゲンの厚みを薄くし、柔らかくすると、染み込んだ心筋細胞の拍動に負けてコラーゲンが破けてしまう。

ちょうどいい硬さで、実際の心臓のように動くモデルを目指した結果、最終的にたどり着いたのが、厚さ0.1ミリ、3.5センチの大きさだった。

2人は、5センチの自律拍動するiPS心臓モデルの開発に成功していたものの、長期間拍動させるには安定性が乏しく、製造コストも膨れ上がることから展示は難しいと判断したという。

■「1個1個が生き物。同じ子はいない」

心筋細胞そのものは、1カ月以上生き続けるものの、「iPS心臓モデル」は製造して1週間後に目視でわかる拍動をはじめ、その後2週間ほどで拍動が鈍くなる。

万博の開催期間中は、目視で拍動がわかるiPS心臓モデルの展示を継続するために、展示用に2つ、予備1つの合計3つの心臓モデルを常に切らなさないようパビリオンに置いている。

【クオリプス・奥田雄一 博士】「一番理想的には強く、長くもってくれるのが一番いいんですけど、やっぱり、いいとこどりにはならないので、めっちゃ元気な子は短命やったりするし、すごく緩やかに息長く拍動したりする子もいるんで」

「どれが一番いいかというのは、その時々の見た目で判断するしかないんですけど、結構個性分かれますね。1個1個がやっぱり生き物なんで、同じ子はいないんですよね」

■iPS心臓に挑む3人が伝えたいこと 出でよ「ゲームチェンジャー」

作成されたiPS心臓の内部は空洞で、弁や心室はないため、実際の心臓と同じく血液を循環させることはできない。

けれども、iPS細胞から作られた心筋細胞およそ1~2億個が、培養液の温度が人の体温に到達すると自発的に動き、実際の心臓のようにドクドクと拍動する。

このiPS心臓モデルを作り上げた医師と科学者。

万博を訪れた子どもたちに伝えたいことがある。

■「科学の『沼にはまる』第一歩になってほしい」

【クオリプス・奥田雄一博士】「やっぱり、不思議なことって面白いんですよ。不思議なことを面白いと思えたら、もう科学に一歩踏み込んでいて。その面白いがどんどん膨らんでいって、どっぷり沼っていくかどうかだと思うんですけど。沼にはまる第一歩にこの心臓がなればいいなと思います」

「それはほんとに常に思っていることなんで、やっぱり見に来てくれた人たちに感動してほしいですね」

「パソナ館に行って『なんかすごいの見た』と。ただ、まだ今は遠い未来かもしれないけど、これがほんとに埋め込まれるかもしれないと言ったら多分、結構面白いと思うんですよね、子どもたちにそう感じてもらえるところを目指したいですね」

■「『自分がiPS心臓を治療に用いるんだ』と思う人が出てきてくれるはず」

【クオリプス・長谷川光一博士】「iPS心臓モデルは、まだ小さいですし、けれども健気に自律で拍動するんです。『不思議だな、これを研究して治療までもっていきたい』と思うような人たちが出てくればいいなと思っています」

Q.出てこられると思いますか?

「いやぁ、出てこられないと困りますね。絶対、出てくると思いますよ。僕らだって、ちっちゃい時に、色んな生き物を見て『これは、どうしてこんなことになっているのか知りたいし、解明したい』と思ったので」

「この心臓を見た何人かの子どもたちは、『まだこんなところか。ならまだこれからだな』と思って、『これから自分がiPS心臓を治療に用いるんだ』って思う人が出てきてくれると信じています」

【大阪大学・澤芳樹特任教授】「医者になった時に、心臓病の人を一人でも救いたいと、自分は努力したつもりです。その中で治せない患者さんがたくさんいらっしゃって、医師として苦しくつらい思いをしました。新たな方法を用いて助けることができたらという思いで、何十年も研究を続けてきたわけです」

「我々の治療が、ほんとに実現したら、最終的には『心臓病で死なない世界』ができるのではないかと私は思っています。それをどう実現していくかですね、これからまだまだ乗り越えなければならないステップがあるわけです。新たな若い人たちが、この研究の道に入ってもらって、一人でも多くの命が助かる道を、一緒に進めてほしいと思っています」

「『万博で見た時、あんなもんだったけど、人に使える、臨床に使えるようになったね』と、そういうところまで進化するように、若い人に刺激を与えたいというのが、僕が一番やりたいことです。iPS心臓モデルを見た人の中から『ゲームチェンジャー』が出てきてほしいんです」

澤教授は、50年後にはiPS心臓の移植が当たり前になる時代がやってくるのではないかと期待している。

万博でiPS心臓を見た子どもたちの中から「心臓病で誰も死なない世界」を実現する『ゲームチェンジャー』は誕生するのだろうか。

<関西テレビ 井上真一>