2002年にイーロン・マスクが起業した宇宙ベンチャーのスペースX。

小型衛星開発の先陣を切り、数回の失敗を繰り返しながらも、「ファルコン1」ロケットの史上初の商業打ち上げに成功した。

宇宙事業を変革し、刺激し続けてきた「スペースX」の創業者、イーロン・マスクが次に目指しているのが火星植民。科学ジャーナリスト・松浦晋也さんによる著書『日本の宇宙開発最前線』(扶桑社新書)から一部抜粋・再編集して紹介する。

産業の維持を選んだ国と前に進めたスペースX

2010年のファルコン9初号機打ち上げ成功に始まるこの15年間、世界の宇宙開発は、2002年に起業した宇宙ベンチャーのスペースXに、いいように振りまわされてきたといっていいだろう。

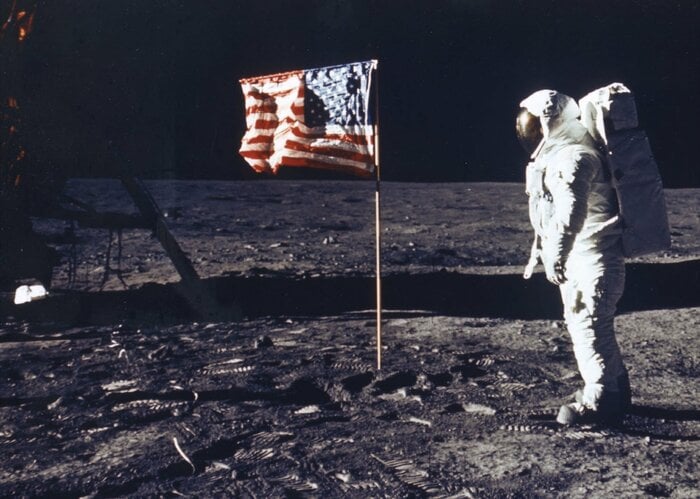

スペースXは、アポロ計画で確立したそれまでの宇宙開発の常識を、すべてひっくり返してしまった。

アポロ以降、ロケットは綿密な計画管理のもと、リスク要因を極力排除し、一歩一歩確実に開発するものだった。ロケットの仕様は最初に詳細に決定し、開発途中では極力変更しない。

ところがスペースXは、リスクは織り込んだ上で、簡素な実験機から開発を始め、失敗しても短期間で改良してまた試験を行い、結果を受けてまた改良し、必要に応じてロケットの仕様や将来のロードマップも変更してしまうというやり方で、第1段を回収再利用するファルコン9を管制させ、超巨大打ち上げ機スターシップをものにしつつある。

アメリカでは、アポロ計画で官需を満たすための航空宇宙産業が確立した。アポロ以降のスペースシャトルでは、その航空宇宙産業を維持するための国の宇宙計画という逆転が起きた。

野心的な国の宇宙計画を実現するための航空宇宙産業ではなく、国力の一環としての航空宇宙産業を維持するために、十分な予算規模の宇宙計画という段取りになってしまったのだ。

結果、スペースシャトルの開発が始まった1970年代から運航を開始し、定常運航を実施し、国際宇宙ステーション計画を進めた1990年代にかけて、アメリカの宇宙開発は停滞した。

前に進むよりも、産業の維持が優先されたからだ。

スペースXを動かすイーロンの構想

アポロ計画ではケネディ大統領の歴史的演説から8年で宇宙飛行士を月面に送り込んだが、国際宇宙ステーション(ISS)は、ロンドンサミットで提唱された1984年から実際に完成した2011年まで、27年かかってしまった。

2004年のブッシュ大統領によるシャトル引退とISS完成、有人月計画への移行という新宇宙政策も「産業を維持する官需を、ISSから有人月計画に入れ替える」という意味しかなかった。

が、2002年に立ち上がったスペースXはそれをひっくり返してしまった。今や、国際協力有人月探査計画「アルテミス」も、スペースXが開発する月着陸船「スターシップHLS」に依存する、という状況になっている。

なぜそうなったのか。

スペースXを駆動する理念が、イーロン・マスクという一個人の「人類文明のバックアップを火星に作る、そのために火星に植民する」という構想だからだ。それは狂気にも見えるが、スペースXの合理性はすべてそこから演繹(えんえき)される。

火星に移民するためには巨大なロケットを今までにないほどの多数回打ち上げる必要がある。だから再利用型のスターシップを開発する。スターシップの推進剤は火星で現地生産できる必要がある。

だから現地の二酸化炭素と水から作れるメタンと液体酸素を推進剤に使う、というように。そこには物理的合理性しかなく、「宇宙産業を維持する」あるいは「宇宙産業が立地する地域の雇用を維持する」というような人間社会の側から来るカッコ付きの「合理性」は考慮されない。

むしろ人間社会の側の条件は火星植民という理念を実現するための道具として利用される。

スターリンクも火星植民のための方便

スペースXはスターシップをアルテミス計画に売り込み、「スターシップHLS」という形で首尾良く採用された。これは「宇宙産業として官需に食い込んで売上を立てる」というだけではない。

イーロン・マスクにとっては、火星植民の道具であるスターシップを維持発展させるための方策なのだ。

今や世界を変えようかという勢いのスターリンクも同様だ。今後スターリンクの衛星は、より巨大で高機能の「スターリンクv2・0」に移行する計画となっている。v2・0衛星は、ファルコン9では一度に多数機を打ち上げることができず、スターシップで打ち上げる予定となっている。

スターリンク衛星がv2・0になることで、スターシップの初期の打ち上げ需要は自社で自ら作り出すことができる。それはさらなるスターシップの改良より火星植民に向いた仕様へのバージョンアップを可能にする。

スターリンクもまた、火星植民のための道具であり方便なのである。

イーロン・マスクにとっては。

火星移民できるまで続くスターシップ改良

2024年3月のスターシップ試験機3回目の打ち上げ後の4月7日、イーロン・マスクは火星植民に向けたプレゼンテーションを行い、その中で、今後のスターシップの改良計画を明らかにした。

ラプターエンジンは現行のラプター2から、より低コストな構造を採用しつつ一層大推力化を進めた「ラプター3」へと改良する。さらに全高を現行の124mから150mまで延ばして搭載推進剤を増やし、打ち上げ能力を強化した「スターシップ3」を開発するとした。

これに合わせて現在飛行試験を行っているスターシップの完成形を「スターシップ2」と呼ぶ。ファルコン9が、ファルコン9v1・0から4回の大幅改良を経て、最終形のファルコン9ブロック5となったのと同じことをスターシップでやろうとしているわけだ。

スターシップ3では、打ち上げ能力をスターシップ2の2倍の地球低軌道に200トンにまで増強する。これは、アポロ計画の「サターンV」、旧ソ連が開発した超大型ロケット「エネルギヤ」(1987年初打ち上げ)を超えた、世界最大のロケットだ。

しかも第1段、第2段とも回収再利用して、なおかつこの打ち上げ能力を発揮しようというのである。おそらく使い捨ての第2段を使用すれば、打ち上げ能力はさらに数十トンオーダーで上積みされるだろう。

ちなみに、現在地球周回軌道で運用されているISSは420トンで、1998年から2011年にかけてスペースシャトルで27回、ロシアモジュールを4回の打ち上げで軌道上に運び、完成させた。

重量だけで考えるなら、スターシップ3は2回の打ち上げでISSをほぼ完成させることができるわけだ。

おそらくスターシップ3は最終完成形ではない。イーロン・マスクが火星植民に十分と判断するまで、スターシップの改良と能力増強は続くと考えるべきだろう。

松浦晋也

ノンフィクション・ライター。宇宙作家クラブ会員。1962年東京都出身。日経BP社記者を経て2000年に独立。航空宇宙分野、メカニカル・エンジニアリング、パソコン、通信・放送分野などで執筆活動を行っている