近年急速に広がる子供のスマートフォン利用。自分のものを持っている割合は、高校生では99%に上り、中学生は約80%、小学生でも約40%に。便利な反面、トラブルに巻き込まれることなども懸念される。子供たちを危険から守るために、保護者はどうすればいいのか、課題や対策について取材した。

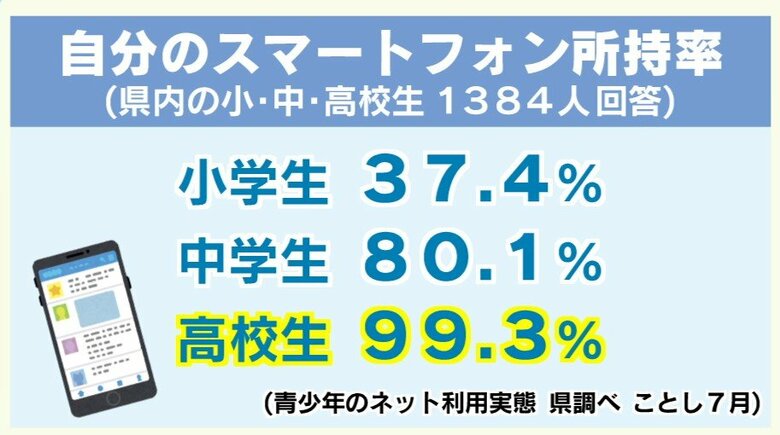

県が調査したスマートフォン所持の割合 高校生はほぼ全員

大分県が2025年7月に行った調査によると、小学生、中学生、高校生が自分のスマートフォンを持っている割合は、小学生が37.4%、中学生が80.1%、高校生で99.3%となっていて高校生になると、ほとんど全員がスマートフォンを持っている。

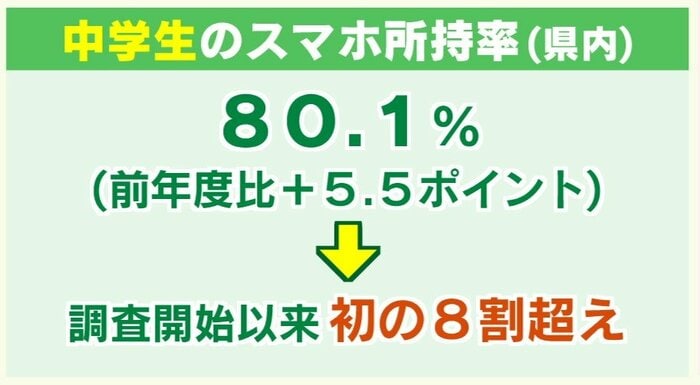

中学生は初の8割超え

そして、中学生については前の年度と比べると、5.5ポイント上昇して調査開始以来、初めて8割を超えた。

若い世代にとってもスマートフォンが身近なものになっているようだ。

スマートフォンというのは簡単にインターネットにアクセスできる反面、手軽なためネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクも高くなる。

スマートフォンによるトラブルから子供たちを守る「出前授業」

大分市の小学校では、こうした危険から身を守るための授業も行われている。

ーーハイパーネットワーク社会研究所 有広美優主任研究員

「みんなが普段、インターネットを使う時に気を付けていることを、情報モラルといいます」

大分市の八幡小学校では11月20日、情報モラルについての出前授業が行われた。

この授業は県の委託を受けて県内の学校で行われていて、この日は小学5年生と4年生合わせて50人が授業を受けた。

児童「あまり人に接触しないとかは必要だと思う」「やることを先にやってから使う」

授業ではネット上で起きたトラブルの事例を紹介しながら、知らない人とむやみに連絡を取らないことや、簡単に個人情報を教えないことなどが大切だと伝えていた。

授業を受けた児童からは「インターネットで危険な人に会わないとか、あんまり人に接触しないとかは必要だと思った」「(スマホを使うときは)時間を決めて、やることを先にやってから使う」などといった感想が聞かれた。

共働き世帯の増加や、習い事などで子供の帰りが遅くなる現代において、スマートフォンは小学生でも欠かせないものになりつつあるようだ。

授業を行ったハイパーネットワーク社会研究所の有広主任研究員は「近年、子供たちのスマホの所持率が年々上がっていることもあり、利用開始の低年齢化が特徴としてあげられます。モラルとかリテラシーはまだ成長の途中なので、子供に任せきりにするのではな く家庭内のルールを決めたり、守れなかったときの対応について、あらかじめ決めておくことが大切」と述べた。

「睡眠不足になった」「成績が下がった」日常生活に悪影響を感じる人も

小学生においては、まだネット上の危険を十分に把握しておらず、保護者の目の届かないところでトラブルに巻き込まれる危険性というのは高くなる。

さらに冒頭で紹介した県の調査で、中高生の回答を詳しく見ると「目が悪くなった」が30.6%、「睡眠不足になった」が24.3%など、「成績が下がった」が15.1%など日常生活に悪影響を感じている生徒もいることがうかがえる。

一方、スマートフォンによるいい影響も

一方、「分からないことを自分で調べるようになった」が58.9%、「友達が増えた」が44.4%回答するなど、いい影響を感じている生徒も多いようだ。

いい影響も悪い影響もあるのがスマートフォン、インターネットの世界。

中高生がインターネットに依存していると感じている割合については、「依存していると思う」と答えた人の割合は42.2%と、半数近くに上っている。

家庭でルールを決めて、適切に使っていくことが大切だといえそうだ。

(テレビ大分)