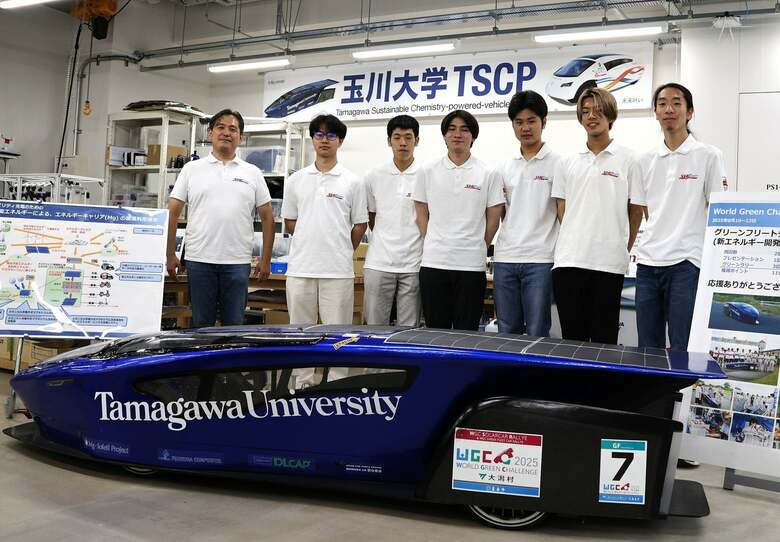

<玉川大学TSCPプロジェクトのメンバー>

玉川大学(東京都町田市)は2025年8月、工学部を中心に活動するソーラーカーの開発プロジェクトチームが、大潟村ソーラースポーツライン(秋田県大潟村)で開かれたソーラーカーレース「ワールド・グリーン・チャレンジ(WGC)」(ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会主催)において、省エネルギー技術を含む持続可能な車社会を目指す車両を表彰する「グリーンフリートチャレンジクラス」に出場し、クラス優勝を果たしました。

クラス優勝報告:https://www.tamagawa.jp/university/news/detail_25035.html

<WGC2025クラス優勝>

玉川の開発チーム「TSCP(タマガワ・サステナブル・ケミストリー・パワード・ビークル・プロジェクト、2016年に改称)」は1997年、地球環境に対する意識の向上と技術者の育成を目的に発足しました。過去には、WGCの前身となる大会で、燃料電池と太陽電池を併用したハイブリッド・ソーラーカーが燃料電池部門で9連覇し、ハイブリッド型では世界初となるオーストラリア大陸4,000キロメートル横断を成し遂げるなど、国内のソーラーカーの開発を先導してきました。

<レースに出場した「S-Mg concept」>

今回、レースに挑んだのは、マグネシウムを燃料として用いた「マグネシウム空気電池」に太陽電池を組み合わせた、独自開発のハイブリッド・ソーラーカー「S-Mgコンセプト」です。マグネシウムは海水から製錬でき、さらに発電後の副生成物を再精錬すればマグネシウムに還元されるため、資源循環型エネルギーとして期待されています。また、再生可能エネルギーである太陽電池は日射状況によって発電が変動するため、マグネシウム空気電池でそれを補う環境負荷の少ないエネルギーミックス型充電システムを具現化しました。マグネシウム空気電池を使った国産初の新型ソーラーカーは、市街地や離島での利用を想定した小型で環境に優しい次世代モビリティとして、国内外から注目されています。

モノづくりを通して社会の課題に向き合う玉川大工学部デザインサイエンス学科(前エンジニアリングデザイン学科)では、こうしたTSCPの活動をはじめ、次世代の製品やシステムづくりで求められる、環境負荷の少ないエネルギー源や材料など持続可能な社会をつくる技術について学ぶことができます。

この度、TSCP代表/サスティナブルエンジニアリング研究室の斉藤純教授(工学部デザインサイエンス学科)が秋田で開催された今夏のレースを振り返りながら、大会に参加した学生副代表の山口陽太さん(エンジニアリングデザイン学科4年)、坂之上大熙さん(同4年)、野村茂穂さん(同4年)、小島達也さん(デザインサイエンス学科3年)とともに、ハイブリッド・ソーラーカーの魅力や研究について語りました。

――今回のクラス優勝、誠におめでとうございます。周回数、あらかじめ立てた走行計画との誤差、プレゼンテーションと、三つの審査項目でバランス良く評価されました。

斉藤「WGCのグリーンフリートチャレンジクラスは、1周25キロメートルのコースを走行し、所要時間内の周回数などを競うレースです。今大会には私を含め11人のTSCPメンバーが参加し、『S-Mgコンセプト』を4人の学生ドライバーが交代で運転しながら、3日間で23周、合計575キロメートルを走行しました。学生のプレゼン審査では7チーム中トップに立ち、走行計画との誤差も少なく、結果としてクラス優勝をすることができました。私が現場で細かいことを指示することなく、学生たちは自主的によく動いてくれましたね」

<工学部デザインサイエンス学科 斉藤純 教授 TSCP代表>

――どのようなレース展開だったのですか。

斉藤「初日は計画通り9周を走破したのですが、2日目はタイヤのパンクや足回りのトラブルが続き、急きょ、部品交換などのメンテナンスを挟んだため、7周にとどまりました。同日のレース後、皆で夜中まで徹底して調整したことで、最終日の午前中は順調に走行できました。しかし、午後に天候が急変してしまったんです。大雨によりコースが冠水し、約1時間早くレースが終了することになりましたが、3日目も7周を走ることができました。予期せぬトラブルは多々あるもので、起こったことは仕方がありません。そこからいかに立ち直るかが重要なのですが、上手く対応できたと思います」

<上:レース・スタート前の作業、 下:レース中の作業の様子>

――車両のコンセプトや、研究テーマなどを紹介したプレゼンでは、他チームを大きく引き離し、最高得点を獲得しましたね。

坂之上「プレゼンでは『S-Mgコンセプト』の紹介に加え、私が海水からマグネシウムを製錬する研究テーマに取り組んでいることもあり、マグネシウムの魅力や、資源循環型エネルギーの可能性について20分ほど説明しました。大会を終えて痛感したのは、やはり自分の知識不足ですね。ただ、難しいチャレンジであるからこそ、楽しさも見い出すことができたと思います。チームが一丸となり、一つの目標に向かって本気で取り組むという経験は、TSCPの大きな魅力ですね。私はタイヤ担当でもあったのですが、タイヤがパンクしていないかどうかを遠くから双眼鏡で随時、確認する必要があり、パンク後のメンテナンスにも苦労しました。また、大会中は皆が作業に集中していますので、私はメンバーの熱中症などにも気をつけながら、チームの生活サポートにも努めました」

<坂之上 大熙さん (工学部エンジニアリングデザイン学科4年)>

――学生副代表の山口さん、作業全体をとりまとめた野村さん、3年生ドライバーとして活躍した小島さんは、レースを振り返っていかがですか。

山口「メンバーがそれぞれ担当を持ちながらも助け合い、協力してレースに挑めたと思います。私は発電システムを担当しました。大会前に発電部分を準備し、現地で発電システムを組み立てて電解液の食塩水を入れて発電させました。開発中の電解液処理システムで、発電の状況や発生する副生成物の状態を見ながら、電解液の循環流量を調整しました。今、この制御の完全自動化を目指して改良を進めています」

<山口 陽太さん (工学部エンジニアリングデザイン学科4年、TSCP学生副代表)>

野村「トラブルが重なり、大変なこともありましたが、振り返るとやっぱり楽しかったですね。私は車両メンテナンスを担当しました。準備を万全に整えたつもりでも、参加は初めてで、今思えば焦って作業する場面もあったような気がします。足回りのトラブルは予想しておらず、もう少し機能部品に対する理解を深めておくべきだったかななど、反省点は多いですね。最終日は順調に走行できましたが、できれば2日目のトラブルをもっと短時間で対応して周回数を稼げたらベストだったかもしれません。とは言え、昨年6月から車両の改良をスタートし、大会当日を迎えるまで、メンバーに呼びかけながら順調に作業を進め、こうして無事に良い形でレースを終えられたことはとてもよかったと思っています」

<野村 茂穂さん (工学部エンジニアリングデザイン学科4年)>

小島「私は当初からドライバーを希望していたので、当日は全力で走りきろうと思いました。大会への参加は初めてだったので、学内外で走行試験を重ね、ある程度習熟した状態で臨みましたが、時速50キロメートル以上で走る大会当日は、スピードも、車体の揺れも、そこから見える景色も、試験走行とはかなり違いましたね。やはり本番でしか経験できないことは多くあると感じています。最終日は残念ながらレースが途中で打ち切りになってしまったため、私は1日目と2日目のみ、ドライバーを務めましたが、安定した走りができたと思います。車両についてはヘッドライトやハザードランプなど灯火系回路の設計・製作も担当しました。この経験を活かし、早速、来年度の改良に向けて設計を始めたところです」

<小島 達也さん (工学部デザインサイエンス学科3年)>

――玉川TSCPではこの30年近く、ソーラーカーに始まり、太陽電池と水素燃料電池を組み合わせたハイブリッド・ソーラーカーや、マグネシウム空気電池を使ったハイブリッド・ソーラーカーなど、さまざまな車両を開発してきました。

斉藤「私は1998年に前任である小原宏之先生の研究室に入り、学生時代からTSCPでソーラーカーを研究してきました。太陽電池のみを搭載するソーラーカーは日射量に依存するため、天候や時間帯によって発電電力が変動します。そこで2003年に、小原先生が太陽電池と水素燃料電池を併用したハイブリッド・ソーラーカーを試作し、この車両でオーストラリア大陸の横断に成功しました。2008年には、バイオマス由来の水素を使い、燃料電池でモーターを駆動して走る水素自動車も試験走行しています。

<「S-Mgコンセプト」車載された電池>

その後、私が教員として玉川に戻ってきたタイミングで、当初は燃料電池車として開発された『未来叶い』を、2016年に太陽電池とマグネシウム空気電池のシステムに換装し、ハイブリッド・ソーラーカー『未来叶い』として発表しました。この車両で、その年のWGCグリーンフリートチャレンジクラスで優勝しています。ソーラーカーだけを研究していると、どうしてもレース技術に特化してしまいがちです。学生がより広い視野を持ち、未来の資源循環型エネルギーについて考えるきっかけになればと思い、エネルギー源の多様化という観点から、マグネシウムという新エネルギーの研究に取り組むことにしたんです」

<図:電動モビリティ用の循環型エネルギーシステムの開発構想>

――その「未来叶い」から約10年。今回の「S-Mgコンセプト」の仕組みと、ハイブリッド・ソーラーカーの今後の開発の見通しについて教えてください。

斉藤「『未来叶い』では、太陽電池に市販のマグネシウム空気電池を組み合わせ、モビリティ用電源として利用できるかどうか、その可能性を探りました。次に、マグネシウムを固形燃料として継続的に発電できるメカニカルチャージ方式マグネシウム空気電池の開発に取り組みました。マグネシウム空気電池はマグネシウムと酸素の反応によって発電するため、燃料電池の一種といえます。この発電システムに適した車両について学生と議論し、搭載するバッテリーは容量を過剰にせず、あえて最小限にして交換式とし、小型の省エネルギー車両を作ることにしました」

「“ラストワンマイルモビリティ“とも呼ばれるこの車両は、省エネルギーや渋滞緩和など、小型であることを活かした高い機動力が特徴です。実際の運用を想定し、車載太陽電池に加え、据置型のエネルギーミックス型充電スタンドを併用してバッテリーを交換式にしています。走行時間と充電時間ができるだけ同じになるように設計しており、一般の電気自動車のように、充電のために長時間停車する必要がないことが大きなメリットです。将来は、地球上に豊富にある海水からマグネシウムを製錬し、資源循環型エネルギーとして活用したいと考えています。再生可能エネルギーである太陽電池の利用によってカーボンニュートラルを実現するだけでなく、サーキュラーエコノミー(循環型経済)にも貢献する、エネルギーの“地産地消”によって持続可能なモビリティになると期待しています」

<工学部サスティナブルエンジニアリング研究室のメンバー>

研究室 https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_engineering/teachers/design/saitou.html

TSCPサイト http://tscp.tamagawa.jp/

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ