データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:株式会社シムトップス

~4割が理解不足と回答。製造業の現場においてDXを進める上でのポイントは?~

国内シェアNo.1の現場帳票システム「i-Reporter」を提供する株式会社シムトップス(本社:東京都品川区、代表取締役:水野貴司)は、現場帳票のデジタル化に関わった、製造業の現場責任者111名と現場帳票の管理担当者102名を対象に行った調査結果をもとに、現場DXが定着しない構造的な要因を分析しました。

多くの製造業でDX推進が進む一方、現場では「使いにくい」「結局紙に戻る」といった声が後を絶ちません。こうした“DX疲れ”の背景には、導入段階での「理解不足」によるミスマッチが存在しています。

調査結果のダウンロードはこちら:

https://application.i-reporter.jp/download.research16

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「i-Reporter」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:https://i-reporter.jp/

■現場では“DX疲れ”が進行中──導入したのに使われない

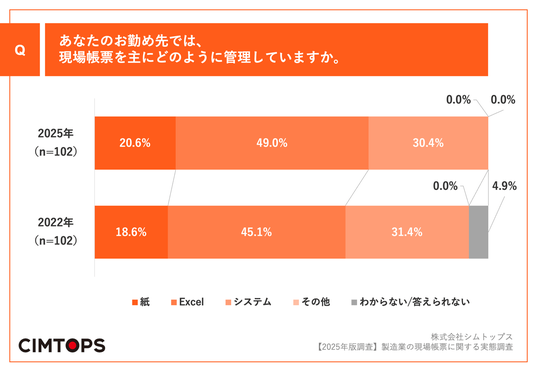

製造業の現場では、デジタル化の掛け声とは裏腹に、紙やExcelによる管理が再び増えつつあります。2025年4月の調査では、現場帳票を「紙・Excel」で管理している割合が69.6%に上り、2022年調査時点(63.7%)よりも5.9ポイント増加しました。導入企業が増えているにもかかわらず、運用段階でアナログに戻る逆流現象が見られます。

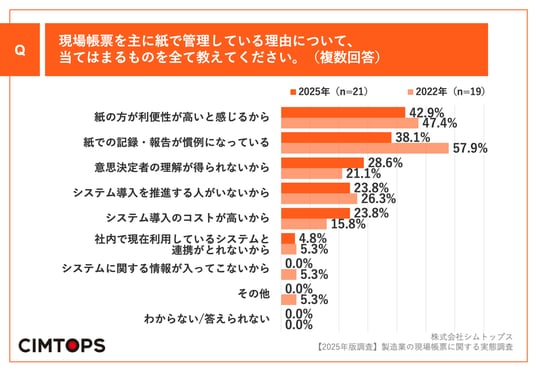

現場から挙がる理由をみると、「紙の方が利便性が高い」「紙での記録・報告が慣例になっている」といった声が中心でした。

一見すると単なる「慣れ」の問題にも思えますが、実際は、ツールが現場の実務に合っていないことが大きな原因です。入力操作が増え、帳票の形式が変わる。これらの小さな違和感が、日々の業務負担として蓄積し、最終的に「使わない方が早い」という判断につながっているのではないでしょうか。

■背景にある「方式理解不足」──帳票デジタル化の設計ミス

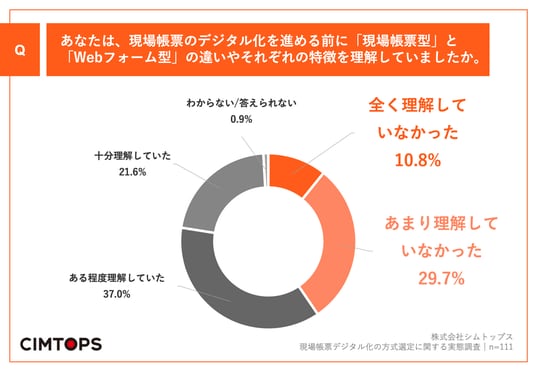

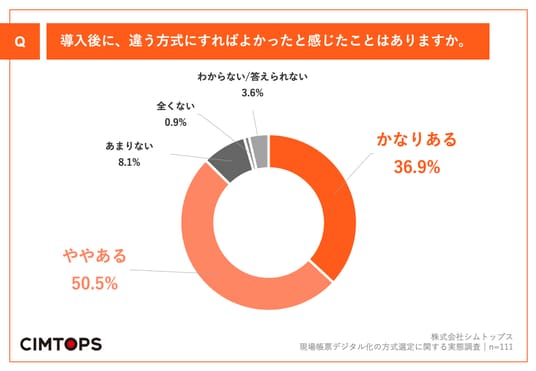

現場帳票のデジタル化を担当した製造業の現場責任者111名を対象にした調査では、4割超が「帳票型」と「Webフォーム型」の違いを理解せずに導入しており、約9割が「違う方式にすればよかった」と回答しました。多くの現場では、紙やExcelをそのままデジタル化する「帳票型」と、シンプルな入力画面を構築する「Webフォーム型」という二つの方式が存在します。しかし、その違いが明確に共有されないまま、ベンダー任せ・スピード優先で選定が進むケースが少なくありません。結果として、業務特性に合わない仕組みが導入され、現場が使いにくさを抱える構造が生まれています。

たとえば、工程をまたいで記録・共有が必要な製造ラインでフォーム型を導入すると、工程間の情報が分断されてしまい、かえって手入力や転記が増えることがあります。逆に、シンプルな点検や報告が中心の業務で帳票型を採用すると、画面が複雑化し、操作負担が増える。どちらの方式にも長所はありますが、「現場でどんな情報を、どの流れで扱うか」を設計段階で見極めなければ、DXは現場に根づかないのです。

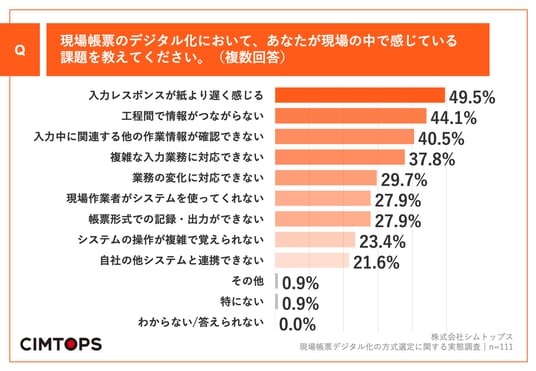

実際に、現場がデジタル化後に感じている課題として最も多かったのは「入力レスポンスが紙より遅く感じる」(49.5%)。続いて「工程間で情報がつながらない」(44.1%)、「入力中に関連情報を確認できない」(40.5%)など、業務の流れとシステム設計の不一致が上位に挙がりました。

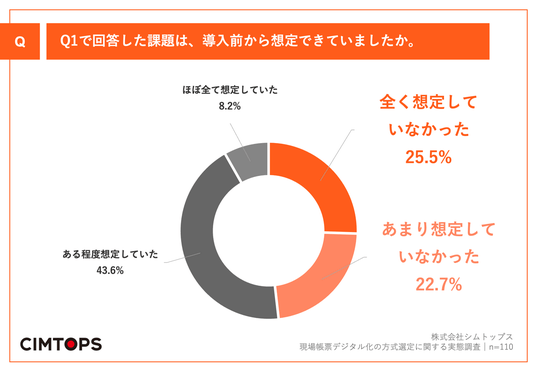

これらの課題について、「導入前に想定できていなかった」と答えた人が約半数に達しています。つまり、現場で発生する作業負荷や連携の難しさを、導入時点で十分に把握していなかったということです。

■まとめ

今回の2つの調査から見えてきたのは、DX疲れの本質が「現場と帳票への理解不足」にあるということです。現場が納得しないまま導入を進めると、どれほど高機能なツールでも定着せず、最終的にアナログ回帰を招きます。逆に、現場の業務プロセスに沿った設計であれば、負担が軽減され、自然と使われ続ける仕組みに変わります。DXを進める上で重要なのは、「どのツールを使うか」よりも「どう使われるか」。そのためには、現場帳票システムの理解を前提にした導入設計が欠かせません。帳票型とフォーム型のどちらが優れているかではなく、自社の業務や現場の流れにどちらがなじむかを見極めることが本質です。この理解を欠いたまま導入を進めると、せっかくのシステムも「現場に合わない仕組み」になってしまいます。現場が納得して使い続けられる仕組みをつくること。それがDXを本当に定着させるための第一歩ではないでしょうか。

調査結果のダウンロードはこちら:

https://application.i-reporter.jp/download.research16

■FAQ:現場帳票型とフォーム型の違い

Q1. 帳票型とは?A:紙やExcel帳票のレイアウトをそのままデジタル化できる方式です。複数工程にまたがる業務や、帳票出力・監査対応を重視する現場に適しています。

Q2. フォーム型とは?

A:シンプルな入力画面を設計する方式です。入力ミスの削減や、業務変更への素早い対応が求められる現場に適しています。

Q3. どちらを選ぶべき?

A:「工程連携」や「帳票出力」が必要なら帳票型、「スピード展開」や「柔軟な改修」が重要ならフォーム型。現場ごとに異なるため、両方式の併用も効果的です。

■現場帳票型・Webフォーム型の両方に対応している「i-Reporter(アイレポーター)」

弊社では、4,000社21万人以上が利用する国内シェアNo.1現場帳票システム

「i-Reporter」の開発・販売を行っております。

日報・点検記録・検査記録・作業チェックシートなどの使い慣れた紙・Excel帳票を、プログラミング知識不要で誰でも簡単にデジタル化できます。

i-Reporterは現場帳票型のシステムですが、 Excelを使ってノーコードでWebフォームのような画面を設計できるため、Webフォーム型が得意とするシンプルな入力業務にも活用されています。

■現場帳票型とフォーム型を徹底比較した資料ダウンロードのご案内

2025年8月に公開したホワイトペーパー『現場帳票のデジタル化、どっちが最適?』では、国内シェアNo.1の現場帳票システム「i-Reporter」で培った知見をもとに、「現場帳票型」と「Webフォーム型」それぞれの特徴・適用シーン・強みと限界を徹底比較。さらに、導入後のギャップを防ぐための選定チェックリストや、業種・業務別の最適な使い分け事例を収録しています。

また、方式理解不足が4割超に上るという実態調査結果を踏まえ、「工程連携に強い帳票型」「展開スピードに強いフォーム型」の選定基準を明確化。

DX推進担当者や経営層が、現場定着とデータ活用を両立する判断軸を持てる内容となっています。

現場帳票型とフォーム型を徹底比較した資料はこちら:

https://application.i-reporter.jp/download.form-type-comparison

■株式会社シムトップスについて

会社名 :株式会社シムトップス本社住所 :〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル10階

代表者名 :代表取締役社長 水野 貴司

設立年月日:1991年10月1日

資本金 :1千6百5十万円

売上高 :20億8千7百万円(2024年度売上)

従業員数 :計85名(2025年4月末時点)

<事業内容>

■個別受注生産向け生産スケジューラ、生産管理システムDIRECTORの開発/販売

■ノーコード現場帳票ペーパーレス ソリューション i-Reporterの開発/販売

■各種i-Repoファミリー製品・サービスの開発/販売

■BOPプロセスエディタ MPPCreatorの開発/販売

シムトップスは、1991年に国産生産スケジューラ専門会社の草分けとして誕生しました。

多くのお客様での生産スケジューリングや工程管理システムの構築、運用を通して得たノウハウを製品にフィードバックしながら、製造現場で使える生産スケジューラ、工程管理システム、IoTデータ収集ソリューション、「現場帳票」の電子化システムなどのパッケージ製品を開発し、お客様の現場DXを支援致します。

■企業サイト|https://www.cimtops.co.jp/

■アイレポちゃん(企業公式キャラクター)X(旧Twitter)アカウント|

https://x.com/i_reporter_jp

■株式会社シムトップス 公式Facebookアカウント|

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550755513117

※富士キメラ総研 2024年8月8日発刊

業種別IT投資/デジタルソリューション市場 2024年版

I-2 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 市場占有率48.6%

(2023年度のベンダーシェア・数量)

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ