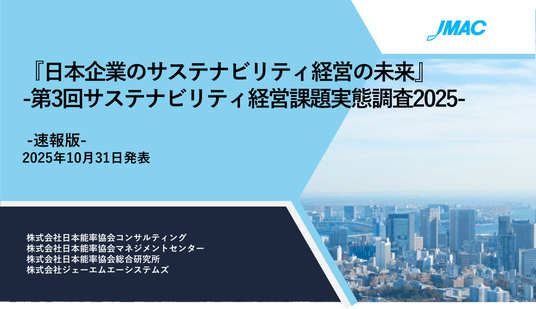

プレスリリース配信元:JMAC

JMAホールディングスグループ 4社合同調査

株式会社日本能率協会コンサルティング(本社:東京都港区・代表取締役社長:大谷羊平、以下JMAC)、株式会社日本能率協会マネジメントセンター(本社:東京都中央区・代表取締役社長:張士洛、以下JMAM)、株式会社日本能率協会総合研究所(本社:東京都港区・代表取締役社長:譲原 正昭、以下JMAR)、株式会社ジェーエムエーシステムズ(本社:東京都港区・代表取締役社長:坂倉 猛、以下JMAS)は、近年の企業経営と社会のキーワードでもある『サステナビリティ経営』の実像を探るため、4社合同で『サステナビリティ経営課題実態調査』を実施いたしました。本調査は2022年度および2024年度実施に続いて第3回目の調査となります。

第1回目調査では日本企業がサステナビリティ経営を推進するにあたって、経営方針に他社との違いを明確に表現し、企業理念・パーパス・ビジョンを再構築・再検討している姿が伺えました。

続く第2回目調査では、バリューチェーン上の企業の巻き込みや人的資本に課題は残るが、マテリアリティの特定や数値目標の設定が進むなどサステナビリティ経営の当たり前水準が明確になってきている傾向がありました。

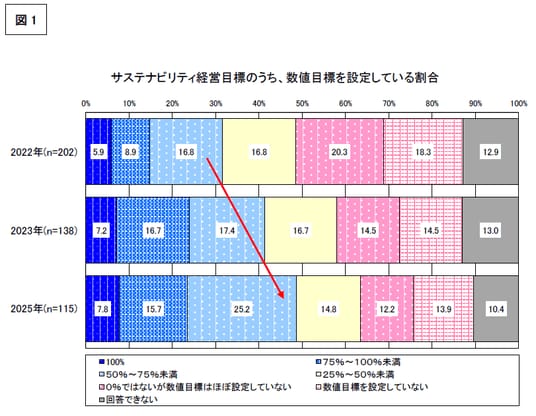

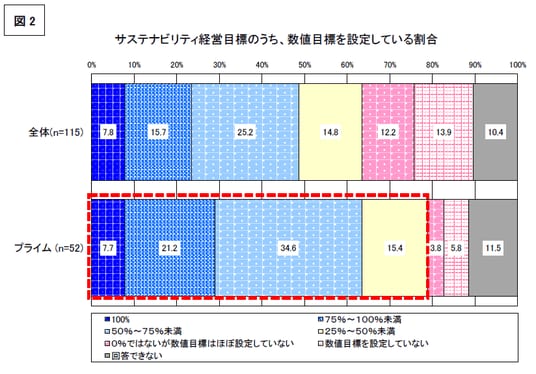

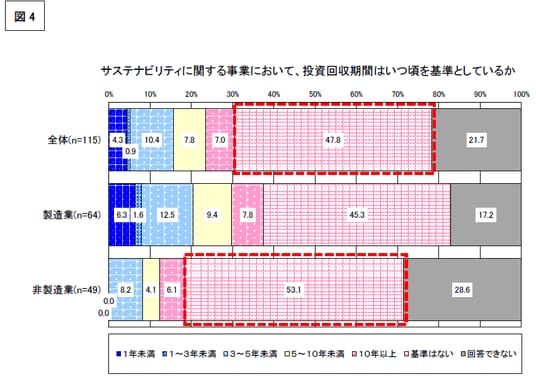

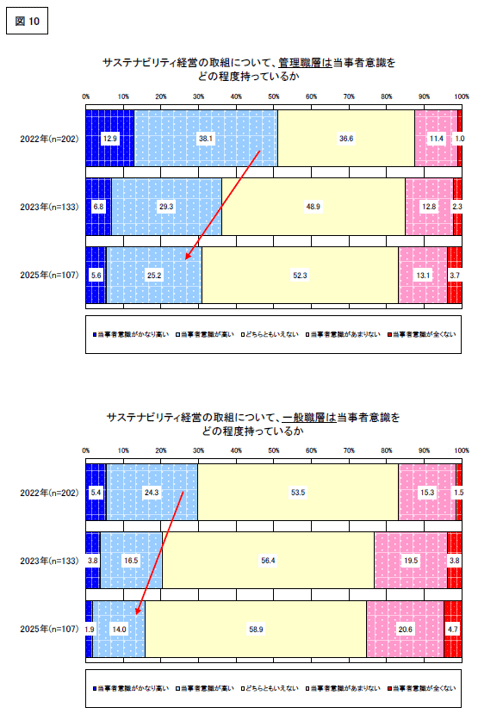

今回実施をした第3回調査では、サステナビリティ経営へ向けた『企業文化変革』への機運がさらに高まっている様子が見て取れました。目指す姿を数値目標化することは当たり前となりつつあるが投資回収期間の基準は明確でない企業も多く、また管理職・一般職層の当事者意識もこれまでの調査の中で最も低くなっており、推進がさらに進んでいることが伺えるものの議論余地がまだあることが伺えました。

本調査は11月の最終報告に向けてさらに分析を進めております。

なお、最終報告版とあわせて、本調査における課題と今後の展望について解説を行うセミナーも企画予定です。

以下、速報版としてご報告いたします。

第3回 サステナビリティ経営課題実態調査2025

サステナビリティ経営の推進、次の焦点は「企業文化変革」へ

<ポイント>

【目指す姿を数値目標化することは当たり前、投資回収期間の基準は明確ではない】

1. サステナビリティ経営目標のうち数値目標を設定している割合が50%~100%の企業は、前々回・前回から増加傾向にある(図1)。東証プライム企業では、8割近くが25%以上の数値目標を設定(図2)。

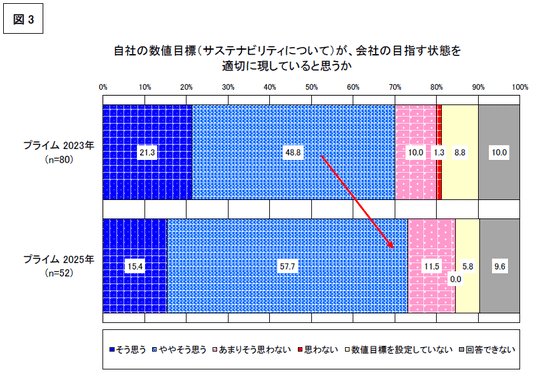

2. サステナビリティに関する数値目標が会社の目指す状態を適切に現していると思う割合は、東証プライム企業では前回より増加し、7割超が肯定的(図3)。

3. サステナビリティ関連事業の投資回収期間の基準がない企業が半数近く、非製造業では過半数を占める(図4)。

【プライム企業は、事業創出のために社外に目を向ける傾向が強い】

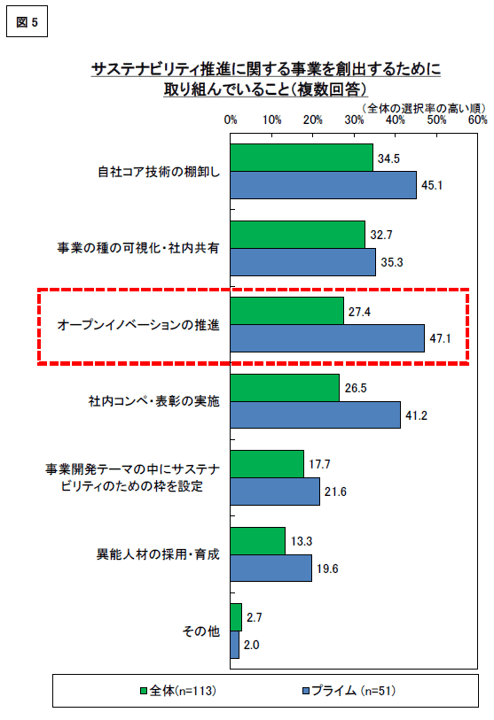

4. サステナビリティ推進に関する事業創出のために取り組んでいることを見ると、東証プライム企業の半数近くがオープンイノベーションを推進しており、プライム以外の企業と大きなギャップがある(図5)。

【企業文化醸成への動きが高まるものの、具体的な取り組みは依然として課題】

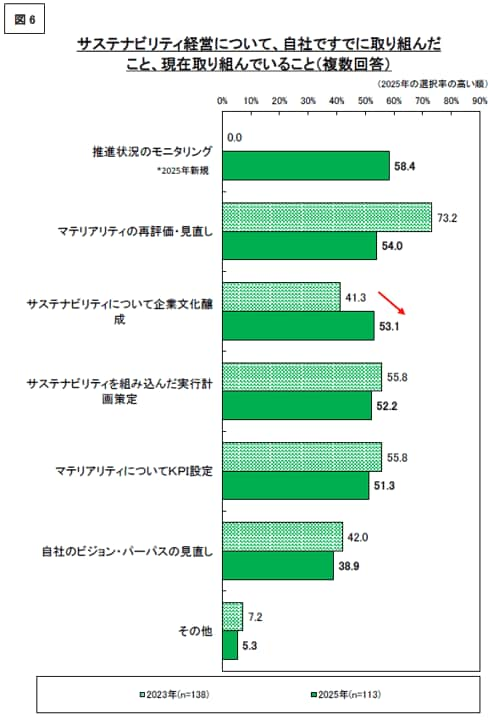

5. 自社ですでに取り組んだことや現在取り組んでいることについては、2023年と比べて「企業文化醸成」が10ポイント以上増え、選択率が過半数を占めている(図6)。

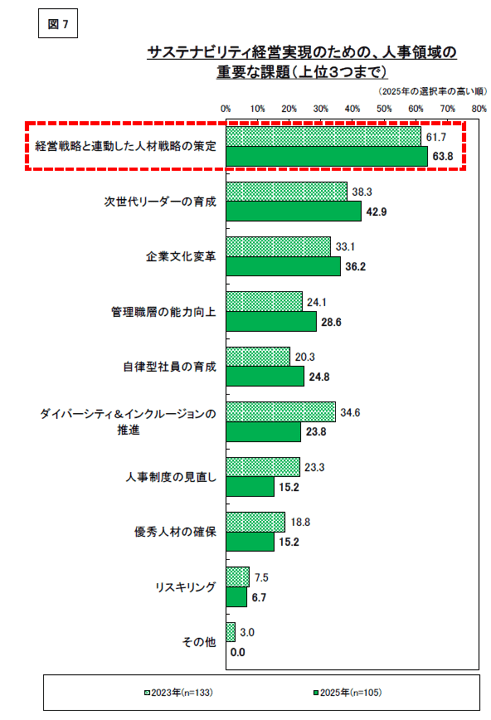

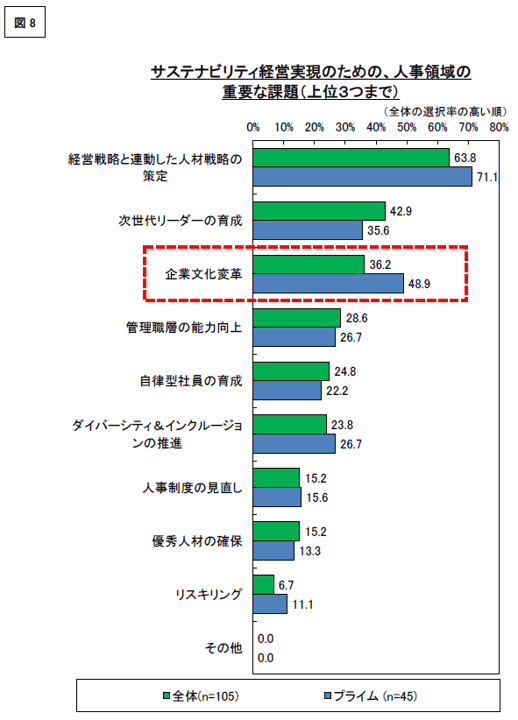

6. サステナビリティ経営実現のための人事領域の課題は、「経営戦略と連動した人事戦略の策定」が前回と同様に最重要課題と認識されているが(図7)、プライム企業においては、「企業文化変革」が2番目に重要な課題となっている(図8)。

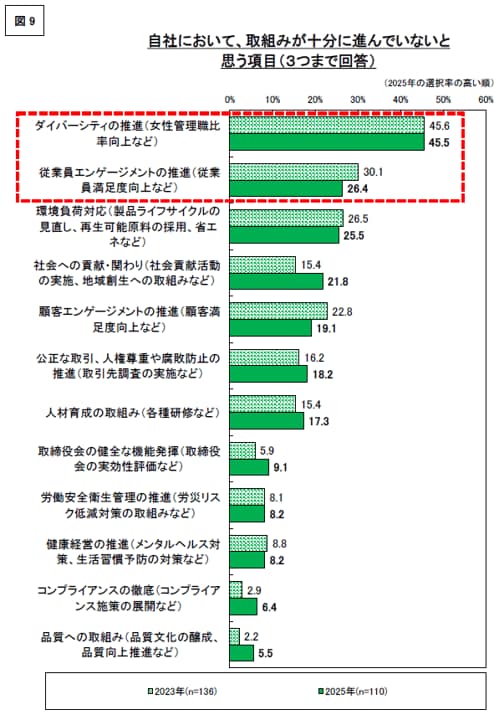

7. 人的資本経営関連の施策としての「ダイバーシティ推進」や「従業員エンゲージメントの推進」への取り組みは、前回同様に十分に進んでいないとの認識されている。これらは企業文化の醸成にも関連しており、引き続き有効な施策の策定・推進が求められる(図9)。

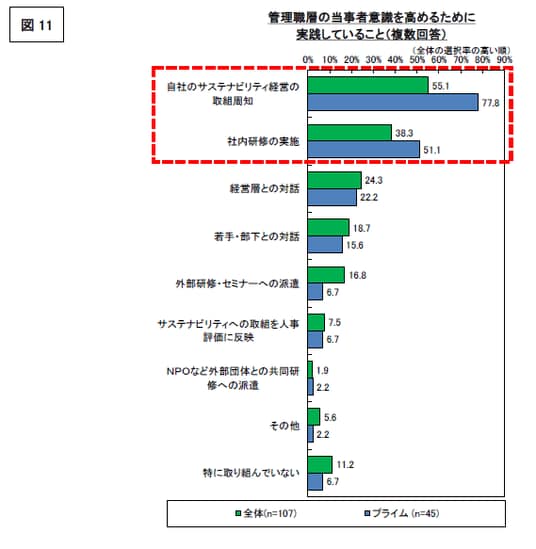

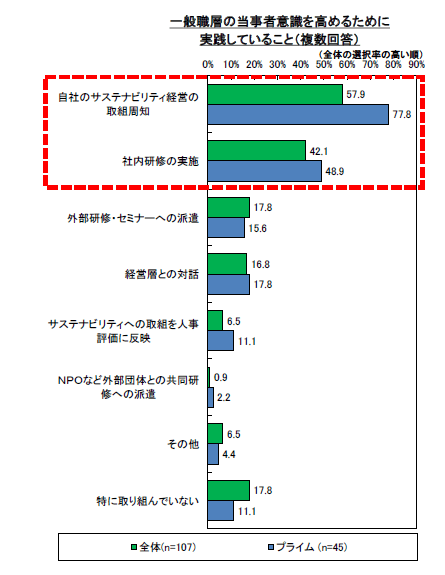

【管理職・一般職層の当事者意識は3回調査の中で最も低く、当事者意識向上の取り組みは内向きのまま】

8. 管理職層・一般職層それぞれの当事者意識の高さについては、3回の調査において、今回が最も低い結果となっている(図10)。また、当事者意識を高めるために実践していることは、プライム企業においても「自社のサステナビリティ経営の取組周知」や「社内研修の実施」が上位を占めており、内向きな施策に留まっている(図11)。

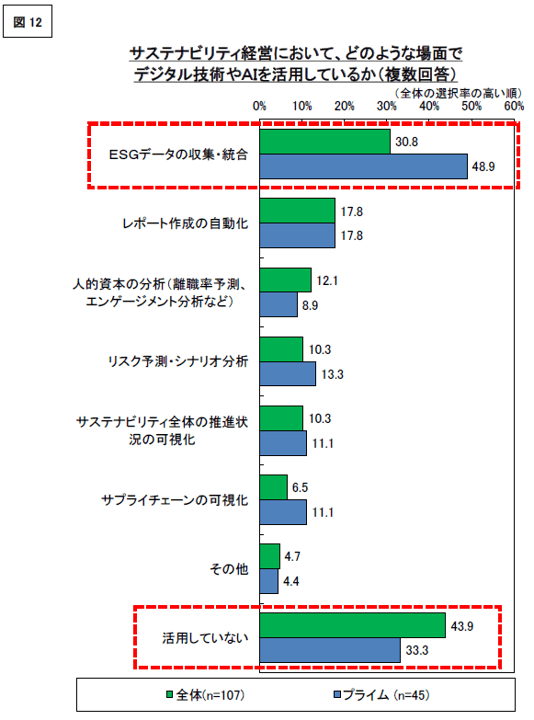

【サステナビリティ経営において、DX技術の活用はあまり進んでいない】

サステナビリティ経営におけるデジタル技術やAI技術の活用の場面を聞くと、全体では「活用していない」の選択率が最も高くなっている。プライム企業は、「ESGデータの収集・統合」の選択率が半数近くを占めており、活用場面はあるものの、データ収集レベルに留まっている(図12)。

図1 サステナビリティ経営目標のうち、数値目標を設定している割合

図1_サステナビリティ経営目標のうち、数値目標を設定している割合

図2_サステナビリティ経営目標のうち、数値目標を設定している割合

図2_サステナビリティ経営目標のうち、数値目標を設定している割合

図3_自社の数値目標(サステナビリティについて)が、会社の目指す状態を適切に現していると思うか

図3_自社の数値目標(サステナビリティについて)が、会社の目指す状態を適切に現していると思うか

図4_サステナビリティに関する事業において、投資の回収期間はいつ頃を基準としているか

図4_サステナビリティに関する事業において、投資の回収期間はいつ頃を基準としているか

図5_サステナビリティ推進に関する事業を創出するために取り組んでいること(複数回答)

図5_サステナビリティ推進に関する事業を創出するために取り組んでいること(複数回答)

図6_サステナビリティ経営について、自社ですでに取り組んだこと、現在取り組んでいること(複数回答)

図6_サステナビリティ経営について、自社ですでに取り組んだこと、現在取り組んでいること(複数回答)

図7_サステナビリティ経営実現のための、人事領域の重要な課題(上位3つまで)

図7_サステナビリティ経営実現のための、人事領域の重要な課題(上位3つまで)

図8_サステナビリティ経営実現のための、人事領域の重要な課題(上位3つまで)

図9_自社において、取組みが十分に進んでいないと思う項目(3つまで回答)

図9_自社において、取組みが十分に進んでいないと思う項目(3つまで回答)

図10_サステナビリティ経営の取組について、当事者意識をどの程度持っているか

図10_サステナビリティ経営の取組について、当事者意識をどの程度持っているか

図11_当事者意識を高めるために実践していること(複数回答)

図11_管理者層の当事者意識を高めるために実践していること(複数回答)

図11_一般職層の当事者意識を高めるために実践していること(複数回答)

図12_サステナビリティ経営において、どのような場面でデジタル技術やAIを活用しているか(複数回答)

図12_サステナビリティ経営において、どのような場面でデジタル技術やAIを活用しているか(複数回答)

【調査概要】

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。