プレスリリース配信元:株式会社DeltaX

株式会社DeltaX(本社:東京都千代田区、代表:黒岩 剛史)が運営する塾選びサービス『塾選』は、「小中学生の学校の行き渋り」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

「うちの子も不登校になってしまうのでは…?」

子どもが学校に行き渋る姿を前に、不安を抱える保護者は少なくありません。背景には学業面でのストレスや人間関係などさまざまな要因があり、放置すると不登校へつながるケースもあります。

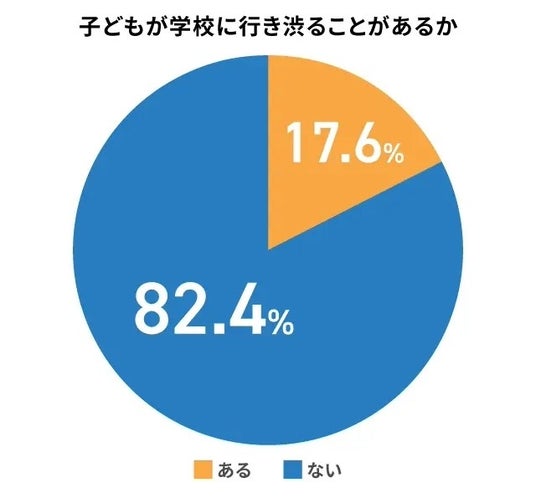

塾選ジャーナルが小中学生の子どもをもつ保護者500名に調査したところ、およそ5人に1人が「子どもが学校に行きたがらないことがある」と回答しました。

この記事では、行き渋りの原因や、行き渋りのあとで実際に学校を休むケース、体験談、家庭での対応のヒントを紹介します。

詳細はこちらをご覧ください。

n=500

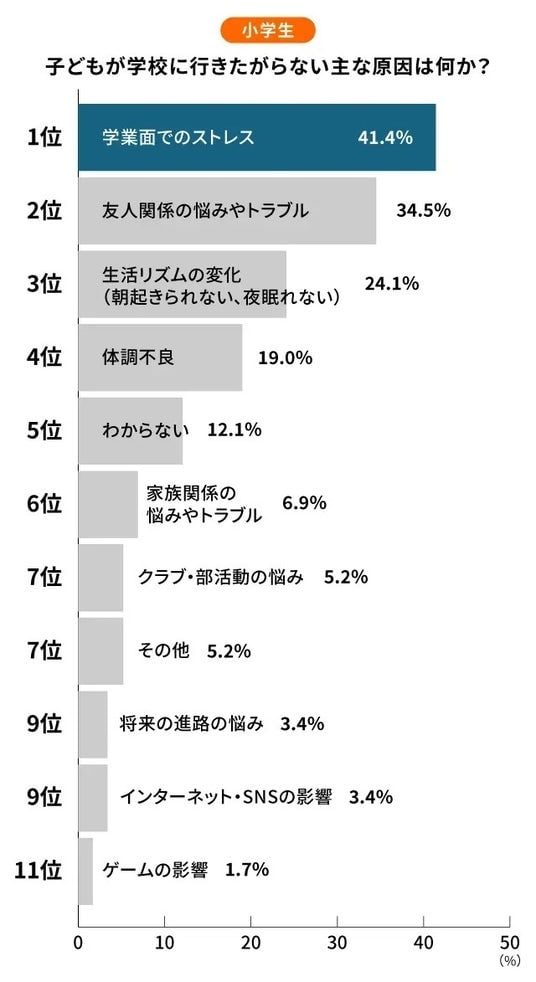

小学生の行き渋り原因ランキング、1位は「学業面でのストレス」

保護者へのアンケート調査で、小学生の子どもが学校に行きたがらない理由として最も多かったのは「学業面でのストレス」で41.4%という結果でした。学習内容や授業の進め方など、学校生活の根幹をなす「学び」が、子どもの心に大きな負担を与えているケースがあることがわかります。

n=58 ※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

続いて多かったのは「友人関係の悩みやトラブル」の34.5%、そして「生活リズムの変化(朝起きられない、夜眠れない)」の24.1%と続きました。これらの調査結果からも、子どもが学校に行きたがらない理由は多岐にわたっていることがわかります。

1位:学業面でのストレス

小学生の「学業面でのストレス」は、具体的にどのようなことから生じているのでしょうか。寄せられたコメントを分析すると、「勉強そのものへの不満」と「先生の指導方法や学校の教育体制への不満」の大きく2つの要因に分けられました。

勉強そのものへの不満

- 「ずっと座って受ける勉強が嫌いと言っており、それが理由で行きたくない。」(京都府 小学6年生 保護者)

- 「学校での勉強量が多いので、嫌になり疲れるみたいです」(奈良県 小学3年生 保護者)

このように、子どもの発達段階や個性、関心と合わない学習方法や量、そして退屈な内容が、学びへの意欲を失わせていると考えられます。

先生の指導方法や学校の教育体制への不満

授業そのものだけでなく、指導する先生の教え方や学校の体制に対しても不満を抱えている子どももいるようです。

- 「先生の教え方が下手で良く伝わらないというので行きたがらない事がある」(群馬県 小学2年生 保護者)

- 「塾での学習内容と比べて、学校での授業が面白くないから。」(東京都 小学4年生 保護者)

調査結果から、小学生の「学校に行きたくない」という気持ちの背景には、学力そのものの問題だけでなく、学習環境や指導者との相性といった要因が絡み合っていることがわかりました。

2位:友人関係の悩みやトラブル

2番目に多かったのが「友人関係の悩みやトラブル」で34.5%でした。子どもにとって、学校は学びの場であると同時に、社会性を育む大切な場所でもあります。しかし、そこで人間関係のつまずきがあると、大きな心の負担となってしまうことがあるのです。

寄せられたコメントからは、友人関係の悩みは、単なる喧嘩やいじめといった明確なトラブルだけではないことが見て取れます。人間関係の築き方や、特定の友人がいないことへの不安など、多岐にわたる悩みが明らかになりました。

友達とのすれ違いや孤立

- 「お友達に誤解されて行きたがらない。精神的なことから朝になると気持ち悪くなる。」(茨城県 小学2年生 保護者)

- 「仲の良いお友達がなかなかできないことが原因の一つのようでした。」(埼玉県 小学1年生 保護者)

このように、新しい環境にうまく順応できなかったり、周囲に話しかけるのが苦手だったりする子どもにとって、友人関係はストレスの原因となり得ます。

仲間からの心ない言葉や行動

- 「友達が言ってることが違うし、嫌がらせをされたから学校に行きたくないと話していた」(東京都 小学5年生 保護者)

- 「クラスメイトに注意された事を引きずり、怒られて許してくれないから行きたくないと言う。」(群馬県 小学5年生 保護者)

これらのコメントは、学校生活で直面する人間関係の複雑さを物語っています。時に、些細なことがきっかけとなり、深刻な心の傷を負ってしまうことがあります。保護者としては、子どもの些細な変化にも気づけるよう、日頃からコミュニケーションをとっていくことが大切です。

3位:生活リズムの変化(朝起きられない、夜眠れない)

- 「学童から帰って宿題やお風呂をすると夜の自由時間がなく、慌ただしく寝る。寝る時間が足りないせいか、朝起きるのがつらい。」(滋賀県 小学2年生 保護者)

- 「めんどくさいと言っている。入学前より睡眠時間が減ったことも影響しているのではと思う。」(群馬県 小学1年生 保護者)

保護者から寄せられたコメントからは、宿題や習い事で夜の自由時間が減り、就寝が遅くなることで朝起きづらくなる傾向が見えました。

生活リズムの変化との回答は特に低学年に目立ちました。十分な睡眠とゆとりある生活時間の確保が、登校しぶりを防ぐためのポイントの1つといえそうです。

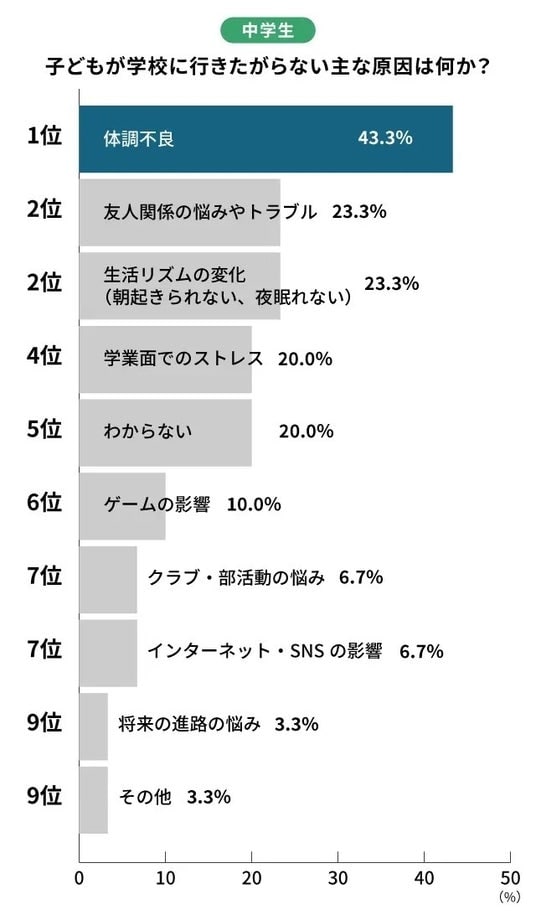

中学生の行き渋りの原因ランキング、1位は「体調不良」

中学生になると、どのような原因が行き渋りへとつながるのでしょうか?小学生では「学業面でのストレス」が1位でしたが、中学生では「体調不良」が1位で43.4%でした。ついで「友人関係の悩みやトラブル」と「生活リズムの変化(朝起きられない、夜眠れない)」が同率2位で「23.3%」です。

n=30 ※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

1位:体調不良

アンケートに寄せられたコメントからは、体調不良の多くが病気ではなく疲労の蓄積に関係していることが分かりました。部活や習い事による過密なスケジュールで休息が不足し、体調不良へとつながるケースが目立ちます。

- 「疲れがあると頭痛や倦怠感の症状が出て、学校へ行きたがらないことがある。」(広島県 中学1年生 保護者)

- 「部活や習い事で休日や放課後が休みなしになり、それが1週間以上続いたとき」(滋賀県 中学1年生 保護者)

2位:友人関係の悩みやトラブル

- 「言葉の暴力で精神的に参っている。クラスが変わっても心にできた傷はふさがらない。」(大阪府 中学2年生 保護者)

- 「気が小さく、ちょっとしたことで傷つきやすい面があるので、友だちとちょっとしたトラブルでも登校するのが嫌になることがあるようです。」(群馬県 中学1年生 保護者)

思春期は、他者の言葉や態度に敏感に反応しやすい時期。ちょっとしたトラブルや人間関係の変化でも強いストレスを感じやすくなります。クラス替えや友人との距離の変化によって、登校への意欲を低下させるケースも見られました。

3位:生活リズムの変化(朝起きられない、夜眠れない)

中学生は小学生に比べて部活動が増え、帰宅が遅くなるうえ、宿題や入浴などで就寝時間がさらに遅れがちです。加えて、スマホやゲームなどの自己管理が難しい誘惑も、睡眠不足の原因となっています。

- 「部活動で遅くなると、帰って来て宿題やってお風呂入って、夕食たべて、寝るのが遅く朝起きられない。」(沖縄県 中学2年生 保護者)

- 「習い事が終わる時間が遅く、睡眠時間が少ないため朝起きられない。朝起きられないと、学校へ行く気が起きないらしいです。」(茨城県 中学3年生 保護者)

学校への行き渋りから不登校へ…その境目は?学校を休む頻度と子どもの変化

子どもが「学校に行きたくない」と言い始めたとき、保護者は「どれくらい休んだら不登校になるのだろう?」と不安に思うかもしれません。文部科学省の定義では、病気や経済的な理由を除き、年間30日以上学校を欠席した児童生徒を不登校としています。

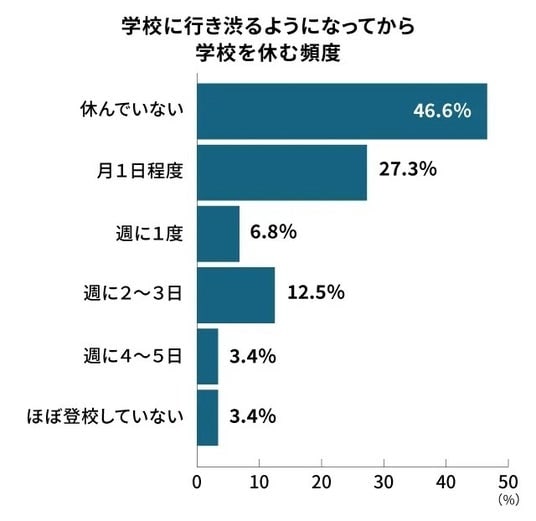

今回の調査で、学校に行くのを渋るようになった子どもが、実際にどれくらいの頻度で学校を休んでいるのかを調査しました。

学校に行き渋る子どもはどのくらいの頻度で休んでいる?

登校を渋る子どものうち、46.6%は「休んでいない」と回答しました。「行きたくない」気持ちがあっても、実際には通えている子どもが多いことがわかります。

一方で、週に1回以上学校を休んでいる子どもも合計26.1%で、4人に1人が不登校といえる状態になっていました。

また、「上記以外の頻度(月1日など)」が27.3%と約3割を占めており、定期的に休むわけではないけれど、時々学校を休む子どもが一定数いることが明らかになりました。

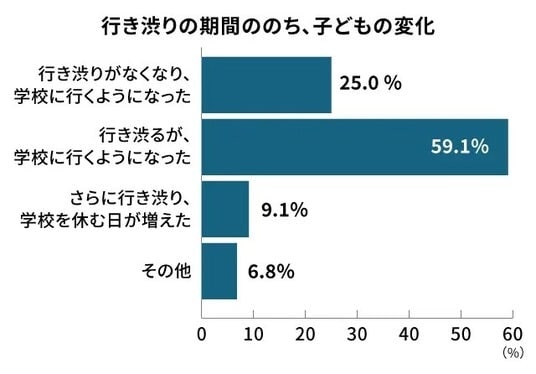

学校への行き渋り期間の後、どうなった?

学校への行き渋りが見られたのち、しばらくすると子どもはどのように変化するでしょうか。その後の変化を聞いてみると、25.0%は「登校を渋らなくなり、学校に行くようになった」と回答しています。

4人に1人は学校に行きたくないという気持ちが解消され、再び前向きに登校できるようになっていました。

さらに、59.1%は「登校を渋るが、学校に行くようになった」と回答しており、学校への抵抗感を持ちながらも、登校を続けている子どもが過半数を占めました。

一方で、9.1%が「さらに学校に行きたがらなくなり、学校を休む日が増えた」と回答しており、子どもの行き渋りが長期化し、本格的な不登校へと移行するケースも見られます。

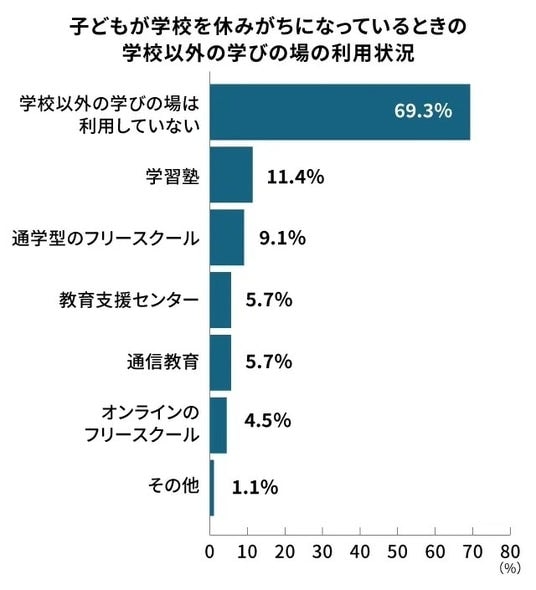

登校できない子どもの約7割は学校以外の学びの場を利用せず

学校を休みがちな子どもを持つ保護者は、学校以外の学びの場についてどのように考えているのでしょうか。そこで、学校以外の学びの場(フリースクールなど)の利用状況についても質問しました。

その結果、約7割の保護者が「学校以外の学びの場は利用していない」と回答しました。これは、学校に行きたがらない子どもがいても、多くの保護者がまず学校との連携や家庭での対応を模索している現状を表しています。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

一方で、利用していると回答した保護者のなかでは、「学習塾」(11.4%)や「通学型のフリースクール」(9.1%)が比較的多く利用されていることがわかりました。また、「教育支援センター」(5.7%)や「通信教育」(5.7%)、そして「オンラインのフリースクール」(4.5%)なども利用されています。

この結果から、子どもが学校を休みがちになった際、学習面での遅れを補う目的で学習塾を利用したり、学校とは異なる学びの場としてフリースクールを検討したりする保護者がいることが分かります。

しかし、多くの場合、外部の支援に頼らずにいることがうかがえます。

学校への行き渋りは保護者にとっても深刻

子どもが学校に行きたがらないという問題は、保護者にもさまざまな悩みや困難をもたらします。アンケート調査で、登校渋りに直面した保護者がどのようなことで困っているのかを聞きました。

寄せられた声からは、子ども自身の問題だけでなく、保護者自身の精神的・物理的な負担、そして将来への不安といった、多岐にわたる悩みが浮かび上がってきました。

「どうすればいいの?」対応方法への戸惑い

- 「子供の気持ちは尊重してあげたいが、どう対応すべきか悩んだ」(福岡県 小学2年生 保護者)

- 「どこまで甘やかして良いのか悩んだ。寄り添いたい気持ちと、社会の厳しさを教えたい気持ちの狭間だった。」(群馬県 小学6年生 保護者)

これらのコメントから、子どもの気持ちに寄り添いながらも、どう導けばよいか、どこまで休ませるべきかといった判断に迷う保護者の姿が見えます。また、周囲に相談相手がいないことや、公的な機関が頼りにならないという悩みも寄せられました。

「仕事どうしよう…」仕事との両立問題

- 「たびたび仕事を休んだり、働き方を変えたりしなければならなかった。」(栃木県 小学5年生 保護者)

- 「急に仕事を休まなくてはならないので、職場に迷惑がかかる。気まずい。」(滋賀県 小学2年生 保護者)

子どものために仕事を休まなければならない、職場に迷惑をかけてしまうといった、仕事と子育ての両立に関する深刻な悩みが明らかになりました。

「将来が心配…」学力と将来への不安

- 「学校に行かないことで、同学年の児童より勉強が遅れることが心配でした。」(東京都 小学2年生 保護者)

- 「今後、進路選択が本人の希望と離れたものになる可能性が増えること。将来的な自立への心配。」(京都府 中学1年生 保護者)

学業の遅れだけでなく、社会に出た後の人間関係や自立といった、子どもの将来にわたる不安が保護者の心を重くしていることがわかります。

行き渋りに保護者はどのように対応している?

子どもが学校に行きたがらないとき、保護者はどのように対応しているのでしょうか。アンケート調査で寄せられた声からは、一人で悩みを抱え込まず、子どもや周囲の人と協力しながら解決策を探ろうとする姿勢が見えてきました。

対処法(1)「まずは子どもの気持ちに寄り添う」という姿勢を見せる

- 「できる限り子どものはなしに耳をかたむけて、聞くことをしました」(茨城県 小学2年生 保護者)

- 「とにかく子供の気持ちを聞いてあげて、無理しないこと。」(福岡県 小学2年生 保護者)

これらのコメントから、頭ごなしに「行きなさい」と叱るのではなく、子どもの苦しみに寄り添い、安心できる居場所を作ることを大切にしている保護者の姿がうかがえます。

対処法(2)外部の力を借りて解決の糸口を探す

- 「担任の先生に相談する。迎えに来てもらうなどしてもらう」(京都府 中学2年生 保護者)

- 「病院やスクールカウンセラー、担任の先生と話をし、アドバイスや情報の共有をする。」(大阪府 小学6年生 保護者)

このような対応は、保護者が抱える悩みを軽減するだけでなく、子どもにとっても新たな道が開けるきっかけとなる可能性があります。

対処法(3)親自身の働き方や考え方を見直す

「夫と仕事の休みの調整をしたり、自宅で仕事をするようにした」(京都府 小学6年生 保護者)

「一時的なものと割り切って、思い切って退職した。子どもの話をよく聞いた」(埼玉県 小学3年生 保護者)

これらのコメントは、子どもの学校への行き渋りに向き合う中で、保護者自身も働き方や考え方を見直すことが必要になることを示唆しています。

まとめ:学校への行き渋りが続いたら、頼れる場所や人を探そう

今回の調査結果から、子どもが学校に行きたがらない理由は、学業や友人関係、生活リズムなど多岐にわたることがわかりました。そして、子どもを思う保護者も、子どもの将来への不安に自身の仕事の問題といったさまざまな悩みを抱えていました。

子どもが学校への行き渋りが続いたとき、親子で向き合うべき問題ではありますが、決して家庭だけで解決しなければならないわけではありません。学校の先生やスクールカウンセラー、教育支援センターなど、頼れる場所はたくさんあります。また、同じような悩みを抱える保護者同士で情報交換することも、孤独感を和らげることにつながります。

この記事が、同じように悩む方にとって「自分だけではない、大丈夫」と感じられるきっかけになれば幸いです。

詳細はこちらをご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:小・中学生いずれかのお子様をもつ保護者(有効回答数500名)

調査時期:2025年7月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「不登校」についての調査

※本調査レポートの内容(グラフ・データ・本文など)の無断転載・改変を禁じます。

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は「塾選ジャーナル調べ:「不登校」についての調査」と明記し、『塾選ジャーナル』(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/33743)へのリンク設置をお願いします。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。