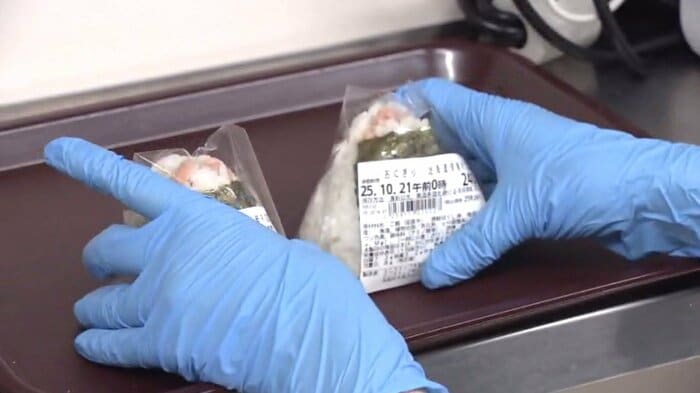

消費期限の偽装問題を受け、全店で「店内調理商品」の販売を中止していたミニストップが、10月15日、千葉県の直営店2店舗で販売を再開した。

その後、全国で順次再開させ、24日時点で12店舗が「店内でつくったおにぎりや総菜」などの販売を再開している。

再開にあたり「商品数およそ7割減」「製造計画分のみ発行できる新型ラベル機の導入」「厨房内にカメラを設置」「つくった時間を陳列棚に明示」などの再発防止策を実施している。

偽装発覚後、消費期限を偽装した店長は関西テレビの独自取材に対し、「廃棄を減らすために不正を行った」と話した。

偽装することで1か月あたり約2万円分の廃棄を削減できたという。

また「本部から不正の指示はなかった」としながらも「店内調理品は高い販売目標を立てられ、新発売の商品などは『たくさん作れ』との指示があった」と話している。

弁当や総菜、ホットスナックなど人気商品も多い「店内調理品」は今後どうなっていくのか。

コンビニ事情に詳しい流通アナリストの渡辺広明氏に話を聞いた。

■「失敗できない」ミニストップの販売再開

【流通アナリスト 渡辺広明氏】

今、ミニストップは、会社の存続をかけた、大変な危機感を持っている状況です。

もともと店舗数が減って厳しい状況だったところに、“売り”だった「店内調理品」で問題が起きた。

販売再開は、「これで失敗したら終わる」という危機的状況の中、新しい仕組みづくりやカメラや印刷機器の設置、意識改革など、かなりのパワーで進めていると思います。

(Q.再開は品数を70から23へと大幅に削減した形です。これにはどんな理由が考えられるでしょうか?)

2つの理由があると思います。

1つめは「確実に商品をつくっていく」ためです。

3種類つくるのと10種類つくるのでは、食材の管理やオペレーションの負荷がまったく違います。

種類が多いと間違いが起こる危険があがりますし、手間がかかり人手が必要になります。

もう1つは「廃棄」問題。事業継続のためには「廃棄」を減らさないといけません。

メニューの数が多いほど「廃棄」が出やすくなります。

お客さんが目移りしますし、すべての商品が計画通り売れるかわからない。

メニュー数が少ないほど売れ残りが少なくなり、廃棄が減るのです。

「廃棄」と「人件費」という大きな問題を解決する意味でも、品ぞろえを減らすというのが、今の状況では最善の策だと思います。

もちろん、今後、うまくまわるようになったら、少しずつ品数が増えていく可能性はあると思いますが、まずは確実なところからスタートするというのが大切だと思います。

■廃棄を減らすには「賞味」と「消費」を上手く活用

美味しく食べられる期間の「賞味期限」と、安全に食べられる「消費期限」をしっかり分け、「賞味期限が切れても消費期限が切れていない商品を安く売る」といった取り組みが必要ではないかと考えます。

そもそも日本は消費・賞味期限の基準がすごく厳しいんです。

食品ロスのことを考えると、もう少し緩やかにしてく必要もあるのではないかと思います。

■「セルフレジ化」をいかに進めるかがコンビニ全体の大きな鍵

今、コンビニは「店内調理」をしないとダメな時代です。

コロナ以降、外食産業がデリバリーやテイクアウトを始めたことで、コンビニも「できたて」で勝負しないと“胃袋争奪戦”に勝てなくなってしまったのです。

「できたてで勝負するしかなくなった」ということは「できたてをつくる時間を作らないといけなくなった」ということ。

ミニストップの偽装問題の報道に「夜作って、朝作ったことにした」というのがありました。

朝はレジがものすごく忙しくて店内調理どころではない、だから夜作ってしまおうとなった可能性が高いです。

もちろん絶対に許されることではありませんが、人手不足が招いた結果ともいえます。

データを公開しているセブンイレブンの一日の平均来店数(全店平均)は921人。

仮に1人あたりの接客時間を1分として、半数がセルフレジを利用したとすると、単純計算で460分の時間が浮いてきます。

セルフレジ化で接客を減らし、いかにモノづくりをしっかりできるようにしていくのか。

今後は、「ストレスのないセルフレジ化をどう進めていくのか」が、コンビニの勝負どころになるのではないかと思います。

■“ロボットチャーハン”はじまる

ローソンで「チャーハンと野菜炒めをその場でロボットがつくる」取り組みが始まっています。

店内で注文を受けてからロボットが調理を開始。1,2分で熱々が出来上がります。

私も食べましたが、かなり美味しいです。

これから未曽有の人口減少がはじまる中、コンビニ同士だけの争いではなくなってきます。

外食産業などと勝負していくには、「できたて」で「本当においしい」ものが求められます。

「できたて」のパイオニアのミニストップは、これからきっちりやっていけば、まだまだ逆転の可能性はあると思います。期待したいです。

(流通アナリスト 渡辺広明氏)