高齢者の転倒や転落による死亡者数は交通事故による死亡者数の約3倍となっている。10月10日は「転倒予防の日」。そこで、転倒による健康リスクについて考える。

“ちょっとしたもの”が転倒リスクに

高齢者の転倒で起こりやすいのは、外出先よりも自宅内。くつろぐ時間が多いリビングでも、カーペットの端や新聞紙やチラシ、電源コードなど“ちょっとしたもの”が転倒の原因になる。

福井県済生会病院の理学療法士・板倉史晃さんに高齢者にとっての転倒の危険性について話を聞いた。

「転倒すると、約10パーセントの人が要介護が必要な状態になるといわれている。介護が必要になるということは、健康寿命が短くなるということ。転倒は怖い」と板倉さん。

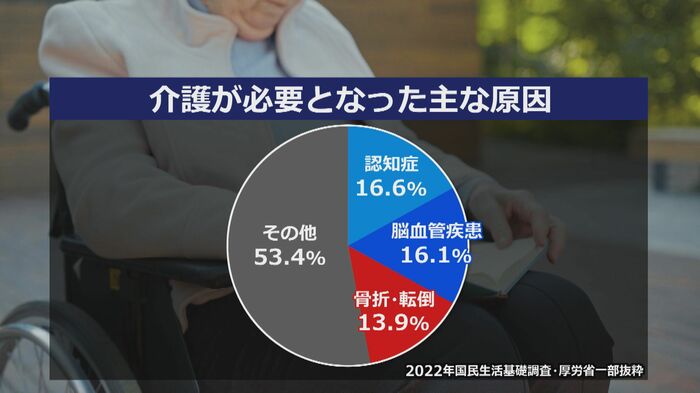

要介護の原因3位が骨折・転倒

転倒の主な要因は加齢による身体機能の低下や病気、運動不足などだ。「国民生活基礎調査(厚生労働省・2022年)」によると、高齢者の介護が必要となった主な原因は、認知症、脳血管疾患(脳卒中)に続き「骨折・転倒」が3位。

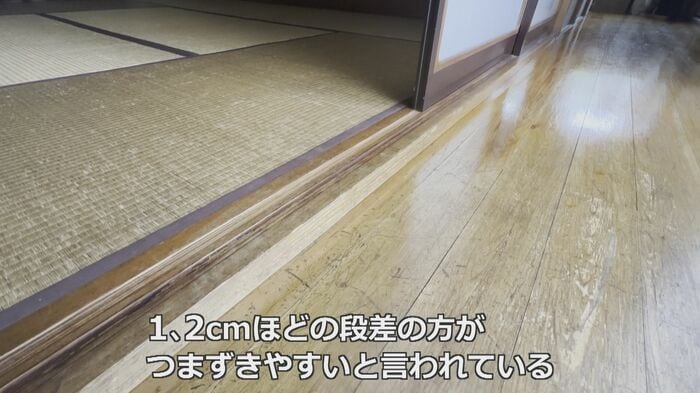

家の中で転倒しやすいのは、つるつる滑りやすそうな浴室でも、足を踏み外しそうな階段でもない。居間やリビングだ。

「高い段差であれば気を付けて意外と大丈夫だが、かえって1~2センチほどの段差の方がつまずきやすいとも言われているので注意が必要」と理学療法士の板倉さんは指摘する。

そのため▼段差を解消する、あるいは危ない場所には手すりをつける▼床に物を置かない(新聞・雑誌・リモコンなど)▼カーペットの端を固定するなど足元に注意した生活を心掛けたい。

薬を5錠以上服用で高リスクに

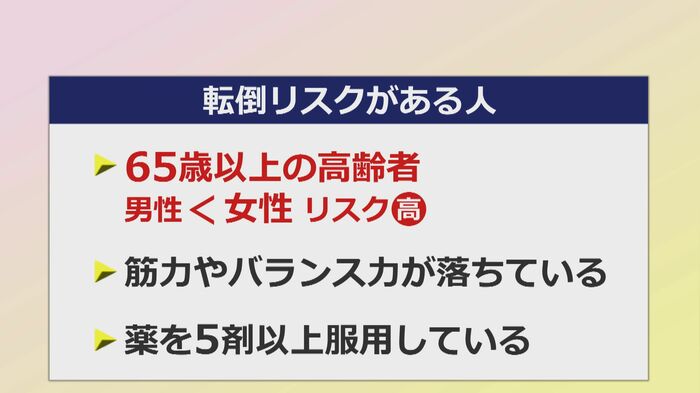

転倒リスクがある人の特徴は―

▼65歳以上の高齢者(女性は男性の1.5倍~2倍)

▼筋力やバランス力が落ちている人

▼薬を5剤以上服用している人(薬を服用していない人に比べて、転倒のリスクは約8倍)

中でも睡眠薬や血圧を下げる薬などを飲んでいる人は注意が必要だ。

一日数回に分けて簡単なトレーニングを

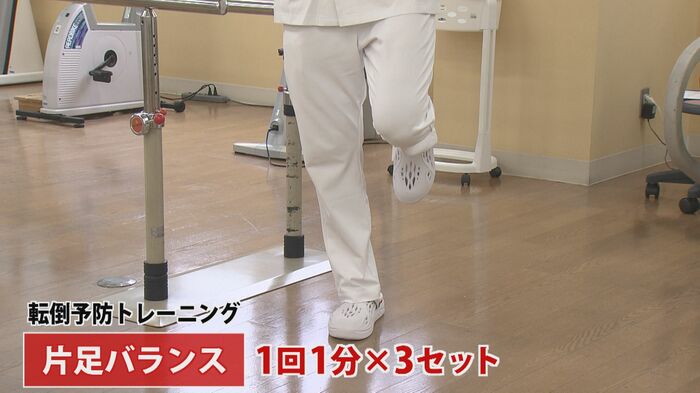

理学療法士の板倉さんによると、転倒予防に良いのは筋力トレーニング・バランストレーニング・有酸素運動の複合的なものだという。

<転倒予防の運動>

▼片足で立ち、1回1分を1日3セット(左右どちらも)

▼5~6回ほどのスクワットを1日3セット

どちらのトレーニングも、一気に行うよりも1日の中で分けて行う方が良いという。

要介護の主な原因となる転倒。健康寿命が短くなることにつながるため、改めて自宅に危ない箇所がないかを確認し、複合的なトレーニングや運動で転ばない身体づくりを目指そう。