懐かしい駄菓子屋さん。ただ今、様々な要因で、急速に姿を消している。

しかし、今も営業を続ける店を取材すると見えてきたのは、駄菓子を食べるだけではない思わぬ“魅力”。

令和の駄菓子屋さんに密着した。

■姿を消した駄菓子屋さん 営業を続ける店を取材

懐かしいお菓子がいっぱい、みなさんどれが好きだった?

時代の変化とともに、その姿をどんどん消した駄菓子屋さん。

営業を続ける店に密着すると…。

【小学生】「おばちゃんこれって1個30円?」

【駄菓子屋店の店主】「30円と50円で?」

【小学生】「えーっと80円!」

【駄菓子屋店の店主】「ピンポーン」

いまの時代を生きる子供たちにとって、大切なものが詰まった場所でした。

【駄菓子屋店の店主】「ここに帰ってくると『おかえり』って言葉をかけたら子供もニコっとするから」

(Q.ここってどういう場所?)

【小学生】「楽園の場所!」

駄菓子屋さんは日本の原風景が残る場所なのかもしれない。

■「100円貰って買いにいくのが楽しみ」大人の駄菓子屋さんの思い出

今、全国で急速にその数を減らしている駄菓子屋さん。

1972年には13万軒以上あった店舗数は、2021年には6000軒に。コンビニの普及や、少子化などが減少の理由。

大人も「駄菓子屋さんに通った」思い出ありますよね?

【50代】「ヨーグルトみたいなやつが好きで、それ買ってた」

【40代】「“うまい棒”やろ、それから“四角いガム”あったやん、あと“よっちゃんイカ”って10円で買えたんちゃう、昔」

【50代】「100円貰って、買いに行くのが楽しみで。100円しか持てないから、『どっちか選び』って駄菓子屋さんのおばちゃん言われた」

令和の時代に今も営業を続けるお店は、現代の子供達にとって、どういう場所になっているのか。

取材班は2カ所の駄菓子屋さんに密着した。

■現金を使ってお菓子を買う “お金の価値”を学ぶ

まず取材班が訪れたのは、「人情のまち」兵庫県尼崎市で、70年以上営業する「海南堂」。

さっそくお父さんと一緒に、小学生の男の子がやってきました。お菓子をたくさん買ってもらえてうれしそう。

別の男の子は、きょうの予算は300円だが…。

【海南堂三代目 立川さん】「426円です」

あ、オーバーした。

【小学生】「はい、これで!」

【海南堂三代目 立川さん】「1000円で」

【小学生】「バイバーイ」

キャッシュレス決済が主流になった現代社会ですが、このお店は現金のみ。

子供たちはおのずと自分たちで計算して“お金の価値”を学ぶ。

【海南堂三代目 立川さん】「これだけのお金で、どれだけ買えるかっていうのを身に付けるためにさせてる、という方はたくさんいる」

■友達との待ち合わせにも 50年以上子供を見守る駄菓子屋さん

続いて取材班が向かったのは、大阪の中心・梅田から歩いて10分ちょっと。

中崎町にある「趣味の店ホリイケ」。

【福留久子さん(78)】「おかえりー」

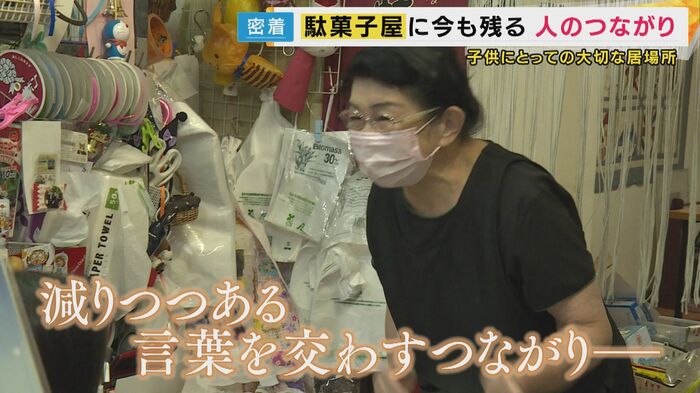

店を切り盛りするのは50年以上この場所で、子供たちの姿を見続けてきた福留久子さん(78)。

午後3時半、放課後の子供がやってきた。

【福留久子さん(78)】「はーい、ありがとう。30円」

【子供】「計算できるようになった」

【福留久子さん(78)】「1人で来たの?」

【子供】「友達もうすぐ来る」

どうやらこの場所は、友達との待ち合わせ場所になっているようだ。

【子供】「いつもここら辺の近くの公園とかで遊んだりしてる」

(Q.ここで集合みたいに?)

【子供】「うん。あ!来た!」

■切りのいい数字で 子供たちが計算しやすいように

昔からある凍らせたゼリーを仲良く2人でお買い上げ。

【福留久子さん(78)】「60円です」

【子供】「60円やんな?」

【福留久子さん(78)】「50円と10円預かって、60円預かりました」

【福留久子さん(78)】「じゃあ30円と50円で?」

【子供】「えーっと…80!」

【福留久子さん(78)】「ピンポーン」

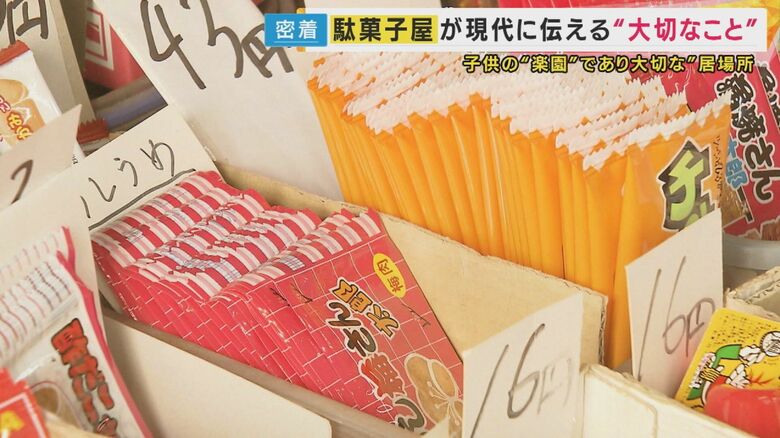

店内の値段をよく見ると、切りのいい数字ばかり…。

【子供】「このお店『税込み』ないやんな?」

【子供】「『消費税』ってなに?」

【子供】「だから、あれやん。40円だけど42円みたいな」

【子供】「あー!下にあるやつか!だるい、だるい、だるい」

【子供】「計算できひん」

【子供】「何でさ40円って、でっかく書いているのに、結局は40円じゃないん。ぼったくりやん」

実はこのお店、子供たちが計算しやすいように、消費税分の代金を負担している。

【福留久子さん(78)】「ありがとう!気を付けてねー」

■「楽園の場所」子供たちと地域のつながりが残る駄菓子屋

【福留久子さん(78)】「おかえり。走ってきたん?」

続いてやってきたのは、小学4年生の女の子2人組。

一生懸命、駄菓子を選んで…400円分買う予定のようだ。

(Q.これでいくらやった?)

【小学4年生】「これで400円ピッタリ」

(Q.ぴったり!すごい!計算するの?)

【小学4年生】「うん」

軒先で駄菓子を食べながら始まったのは、学校の宿題。

【小学4年生】「結構なほど、たまってる」

【小学4年生】「あともうちょいで終わる」

ふたりにとって、ここってどんな場所?

【小学4年生】「楽園の場所。おいしい駄菓子がいっぱいあるから」

【小学4年生】「交流できる場所。たまに友達とばったり会って、公園で食べたり」

(Q.おばあちゃんはどんな人?)

【小学4年生】「優しい方です」

【客】「きのう万博行ってきた。すごかった人…」

【福留久子さん(78)】「私も25日に…」

昔に比べて失われつつある地域の中の交流。

密着して見えてきたのは、ここには今もずっと、その“つながり”が残っているということ。

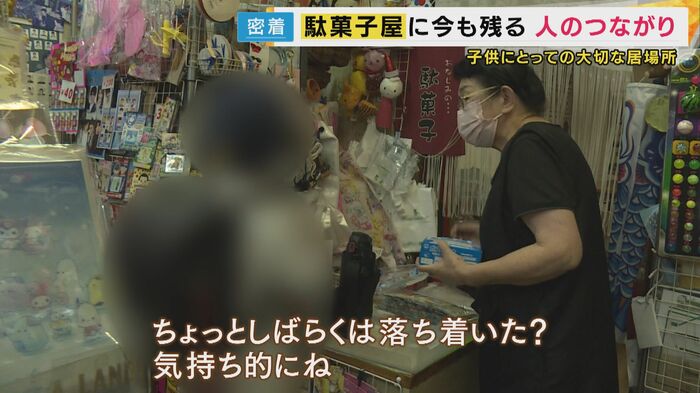

■「引っ越すのなくなった」 家庭の悩みを話す場所にも

久子さんに相談ごとがあるとやって来た小学生。

【相談に来た小学生】「引っ越すのなくなったらしい」

【福留久子さん(78)】「よかったね!ちょっとしばらくは落ち着いた?気持ち的にね。よう我慢してる、えらい、えらい。お母ちゃんもかわいそうやから、話聞いたりや」

【相談に来た小学生】「そうする」

【福留久子さん(78)】「頑張りや、じゃあね!」

【福留久子さん(78)】「あの子ちょこちょこ入ってくるの。家でちょっと色々あると、不安やからね子供は」

この場所でずっと時代、時代の子供たちを見続けてきた久子さん。

最近はある変化を感じるそう。

【福留久子さん(78)】「感じとしては、大きい子でも寂しいところがあって、誰か受け答えする人が、昔はたくさんいたけど、自分で一人帰ってきて、扉を開けても、誰もいないから。ここに来て『おかえり』って、言葉をかけてやったら、子供がニコっとするから」

SNSなどで「つながる手段」は多くなったけれど、人と人が顔を合わせて言葉を交わすつながりは、減っているのかもしれない。

■子供たちにとって大切なことが息づく場所

【子供】「受験するから!」

【福留久子さん(78)】「すごい!頑張りなよ!」

【福留久子さん(78)】「部活忙しいからね。頑張ってね!」

その数が急速に減少している駄菓子屋さん。

でも、それぞれのお店には、今の時代を生きる子供たちにとって、大切なことがしっかりと息づいていた。

(関西テレビ「newsランナー」2025月9月17日放送)