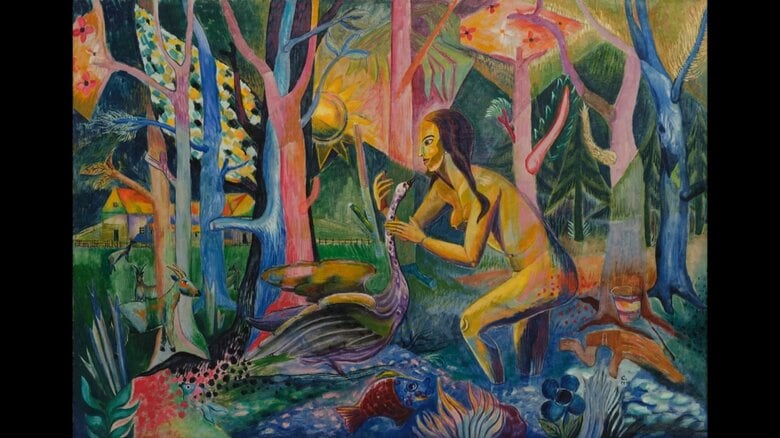

高知県立美術館が、ドイツ人画家ハインリヒ・カンペンドンクの油彩画とだまされて約30年前に1800万円で購入した贋作『少女と白鳥』の特別公開が始まった。

なぜ美術館は「失敗」を隠さず、あえて光を当てるのか。

単なる贋作の展示に留まらず、「本物とは何か」「アートの価値とは」を問いかける挑戦的な展覧会を担当した主任学芸員の塚本麻莉さんに、その真意を聞いた。

1800万円の“失敗” それでも「見せる」理由

塚本麻莉さん:

今年3月に贋作であったと発表したんですけれど、説明責任も兼ねて、何らかの形で県民の皆さまに作品を公開する必要があると感じており、展覧会が決まった次第です。

やはり皆さんとしては、贋作そのものを見たいという気持ちがあると思いますし、それはもっともだと思うんですけれど、そもそも贋作とは何なのか、一方で真作、つまり「本物とは何なのか」というところにも踏み込んで、美術の面白さとか作品の価値に考えを巡らす体験になればと考えています。

「考える種」に…“見せ物”で終わらせない仕掛け

贋作の展覧会は海外では行われている事例があるんです。人間は誰しもが間違うということの教訓的な意味であったり、本物と贋作を並べてどう違うかを見比べる教育的な使い方をしたりすることもあるんです。

贋作の歴史、特に20世紀以降の贋作事件の歴史をご紹介した上で、当館のコレクションから作家の同定が難しい作品を紹介したいと思います。

古い時代の作品では作家の同定が難しい事例はたくさんありまして、美術館で収蔵してから調査が進んで、「実はこの作品の作者は言われていた人物ではなく、この人だった」と分かるケースがあるんです。そうした作家同定の難しさや、ある種、グレーゾーンにある作品もご紹介したいと思います。

『少女と白鳥』のように、贋作者による金銭目的の意図的な制作によって作られた作品も、購入の経緯から包み隠さずご紹介します。

見破ったのは“科学の目”

贋作と結論付ける前に行った、たくさんの科学調査も合わせて解説します。贋作者本人の言葉だけではなく、こちらで能動的に調査した結果を踏まえて当館としては結論を出したので、そこについて見ていただきたいです。

贋作の購入はあってはならないことですが、今回、残念なことに購入してしまって、しかもかなり長い間、気付かなかった。

もちろん反省すべき点で、取り返しがつかないことなんですけれど、だから隠すのではなく、きちんと明らかにして今後の反省の材料にするところが大事と考えています。そうした姿勢も踏まえて、皆さんに知っていただけたらありがたいです。

なぜプロが見抜けなかったのか?美術マーケットの盲点

ーー 昨年6月に贋作疑惑が浮上。今年3月、ヴォルフガング・ベルトラッキ氏による贋作と判断しました。

かなり綿密な科学調査を行ったんですが、初めの段階ではすぐに結果が分かるかと思ったらそんなことは決してなく、いろんな角度からいろんな調査を組み合わせて結果が出たんです。

専門家であればあるほど、出来のいい贋作を見た時に、逆に「あ、この作家はこういう表現もしたんだ」という捉え方をしてしまうことがあります。実際『少女と白鳥』も、そういう捉え方をして見ていた学芸員は多かったんです。

美術市場の問題でもあるんですけど、ベルトラッキはその作品の来歴、つまり作家が作ってからどういう人の手に渡り、どういう展覧会に出たのかという部分まで巧妙に偽装していたんです。

その上でオークション会社などに出品させて信用を得て、市場に流していた。一度オークションにきちんと出たという来歴を持ってしまったら、その作品を疑うのがすごく難しくなるんです。

ーー オークションに出品されたという事実が、信頼の証になってしまうわけですね。

特にクリスティーズとかサザビーズとか大きなオークション会社は、来歴の部分をしっかり鑑定した上で真作として出品するので、それに一度出てしまったら、その後、疑うのが難しくなるんです。訴訟の問題なども付いて回るので、逆に「怪しい」と言いづらくなる。人の心理も影響しています。

ーー 今回はなぜ贋作と判断できたのでしょうか。

『少女と白鳥』は1919年作と言われていたのが、科学調査で新しい時代の絵の具が使われていることが明らかになりました。

科学の目から作品を見るというのは、従来の鑑賞とはまた違った面白さがありまして、ある種、贋作を教育的なツールとして見ることも可能かなと思っています。

その技術は称賛すべきか?“アート”と犯罪の境界線

ーー 学芸員として、ベルトラッキの作品を見抜けなかったことに対して、悔しいという気持ちはありますか? それとも、すごいなと思いましたか?

『少女と白鳥』に関しては、少なくとも言われてから見ると、実際のカンペンドンクと技法的な点では違うところは多いと思います。ただ、様式はよく真似ていて、作品自体の出来は、下手とかでは決してないんです。だから多くの美術史家がだまされてしまったところではあるんですけれど、その部分がやはり難しいですね。

作品というのは、その背景も作者の情報も知った上で見て考えることが多いので、贋作だと分かったら、そういう無垢な見方はできなくなってしまっている。

一方で、過去に「あの作品を見て良かった」と思った方の感動自体は決して否定されるものではないので、それこそが今回、贋作問題の面白さにもつながってくると思います。

ただ、贋作者を賞賛するようなことはしたくないですし、犯罪であることは明確に言っておきたい。当館としては非常な怒りを感じています。

“本物”とは何か?フェイクニュースの時代だからこそ

ーー 説明責任の果たし方は色々ある中で、あえて展覧会という形で公開することに、美術館としてのプライドや矜持を感じました。

負けたくないという感じは特にないんですけど、やはり人間は誰しも間違うというのが前提としてある。当館も間違えた部分が確実にあった。そういう前提も踏まえた上で、公立の美術館なので、あったことはちゃんと見せなければならない。

大変な間違いだったというのは前提にある上で、どう誠実に行動してその教訓を生かしていくかという視点は大切だと思うんです。

今回は贋作1点だけをセンセーショナルに見せるのではなく、美術史的な研究の側面や科学調査の面もきちんとお見せすることで、贋作をきっかけにさらに美術の世界に入っていけるフックを展示の中で用意しています。

展示の最後には、今回の事件を受けて、弁護士、美術史家、修復家、分析科学者、そして実際にベルトラッキを逮捕したドイツ警察の方や、本来の作者とされていたカンペンドンクのドイツの美術館の方など、いろんな有識者の方々から贋作についての簡単なコメントを頂いています。

そうした多様な専門家の方々のコメントを見ることで、自分の意見とどう違うのかというところも合わせて考えられると思うんです。ただセンセーショナルに消費して終わるのではなく、“考える種”として使っていただきたいです。

「臭いものに蓋をする」だけでは進歩できない部分はあると思うので、あえて出すことで、より色々なことを考えて、この先のことにつなげていくツールにできたら。それと「買って申し訳なかった」という気持ちは両立すると思うので。

もう一つ言いたいのは、贋作者が最も傷つけるのは、その模倣した作家の名誉だということです。作者はすでに亡くなっている方ですし、一番傷つけられている。その部分にも思いをはせる展示にしたいと思っています。

今はデマが飛び交い、フェイクニュースなんかも当たり前みたいな時代になってしまったと思うんですけど、それで間違えて、ただ終わりにするのではないあり方を探りたいと思っています。

【DATA】

高知県立美術館 特別展示・調査報告

「再考 『少女と白鳥』贋作を持つ美術館で贋作について考える」

第1期:9月13日(土)~25日(木)

第2期:10月4日(土)~19日(日) *展示内容は1期と2期ともに同じ