市街地にクマが現れた際、一定の条件を満たせば猟銃の使用が可能となる「緊急銃猟制度」が施行された。

迅速な対応が可能となる一方、発砲の安全確保やハンターの育成、自治体の判断体制など課題は多く残る。制度の運用には、住民の理解と現場の準備、そして命の尊重と安全の両立が求められている。

「緊急銃猟制度」導入 発砲の条件と判断基準は

2025年9月1日から「改正鳥獣保護管理法」が施行され、「緊急銃猟制度」が新たに導入された。

この制度により、クマやイノシシが人の生活圏に侵入し、住民の生命に危険が及ぶと判断された場合、市町村長の判断により猟銃による迅速な捕獲が可能となった。

緊急銃猟を実施するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要がある。

1.住宅地などの日常生活圏にクマ等が侵入していること。

2.人命への危害を防ぐため、緊急の措置が必要であること。

3.銃以外の方法では迅速な捕獲が困難であること。

4.弾丸が人に当たるおそれがないこと。

「誰でも対応できるものではない」現場の声と実務の課題

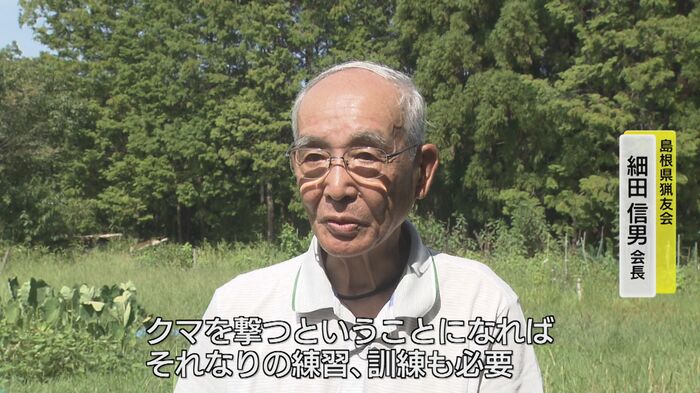

島根県猟友会の細田信男会長は、今回の法改正に賛成の立場だが不安も募らせていて、

「銃を持っているからといって、誰でも対応できるものではない。クマを撃つには、それなりの訓練が必要だ」と語る。

一番の課題が「ハンターの育成」だ。

島根県から広島県、山口県にまたがる「西中国地域」と呼ばれるエリアでは、ツキノワグマは絶滅のおそれがあるとして保護対象とされてきたため、自由に動き回るクマを撃った経験のある猟友会員は県内はほとんどいない。

実弾で練習するには広島県の射撃場に行く必要があり、猟友会にとっては大きな負担となっている。

またこうした課題が解消されたとしても、発砲までのハードルは低くくはない。

発砲の安全確保と現場判断

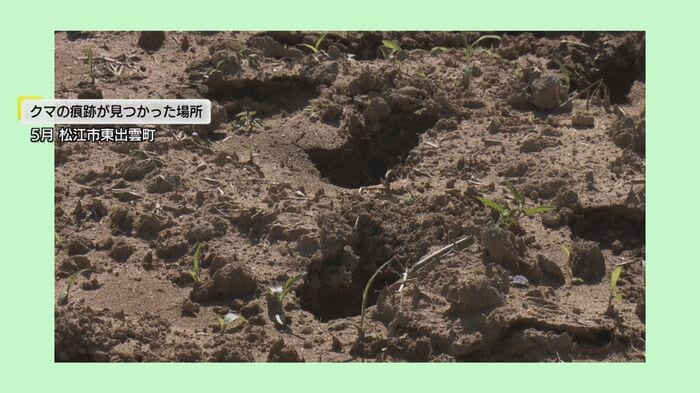

細田会長に案内してもらったのが、2025年5月にクマが徘徊した痕跡が見つかった松江市東出雲町の現場だ。

現場から数百メートル先には住宅街が広がっていた。

細田会長は、

「例えば標識の前にクマがいれば、その向こう側の家の二階から斜め下へ向かって撃つ。そうすれば弾は地面に入る。そういう撃ち方を常に考えている」と話すが、

「(人身被害のリスクなど)そんな負担を持って銃を撃つわけにいかない。できるだけ、そういうリスクが生じないような措置を市町村とか県は、きちんととっていただきたいというのが猟友会側の考えです」と思いを吐露。

跳弾による二次被害の可能性もあり、完全な安全が確保されなければ発砲はできないという。

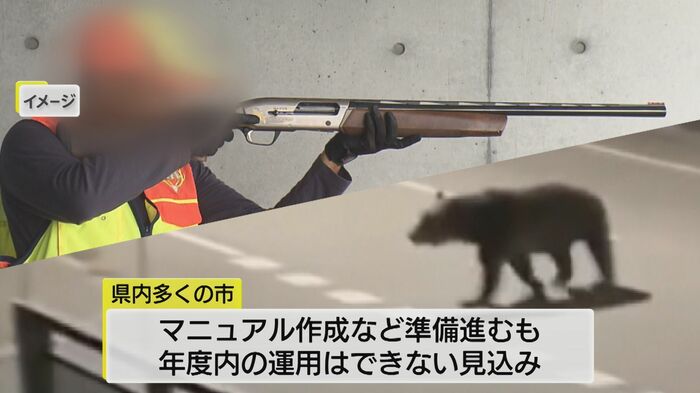

自治体の責任と準備 2025年度内の本格運用「困難」か

自治体側も、警察との協議やマニュアル整備、避難指示体制の構築など、制度運用に向けた準備を進めている。

しかし検討すべき事項は多く、年度内の本格運用は困難との見方もある。

市民の命を守るための制度であるが、ハンターの高齢化、報酬の低さ、訓練環境の不足など、現場には多くの課題が残されている。

国や自治体は、報酬改善、補償制度の充実、若手育成、ICT技術の導入など、支援策を講じている。

命の尊重と共生への道

「クマを殺すな」という市民の声も根強く存在する。

環境省は「科学的管理」として個体数調査を公開し、必要最小限の捕獲であることを説明。

また、ジビエ利用や教育的活用を通じて、命の尊重と安全確保の両立を図っている。

(TSKさんいん中央テレビ)