中学生が特許を出願中だ。目指すは蓄光材を混ぜた「光るろうそく」の商品化。長崎大学工学部で学び、これまでなかったものの研究開発に取り組む女子中学生の新しい発想の原動力に迫る。

「もったいない」から生まれた新アイデア

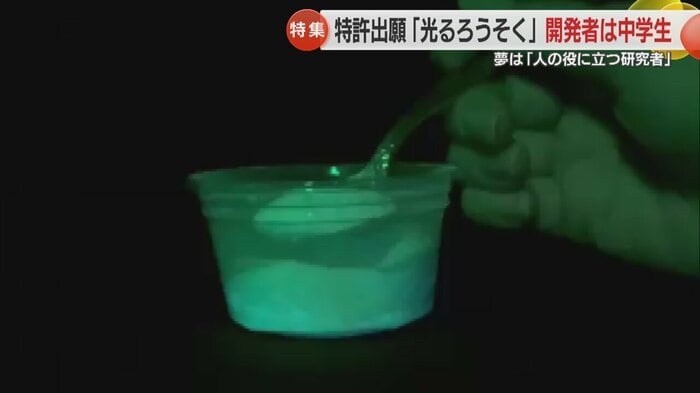

暗闇で神秘的な光を放つ緑色の粉末。

「蓄光材」と呼ばれ、太陽光や蛍光灯などの紫外線を吸収して発光する特性を持つため、シールや雑貨など生活の中で幅広く活用されている。

『この蓄光材をろうに混ぜたら、電気も火も使わずにろうそく本体が光るのではないか…。』

そう考えたのは、長崎日大中学1年生の小川明哩さんだ。学校帰りに長崎大学工学部の研究室に通い、研究を続けている。(2025年8月末現在)

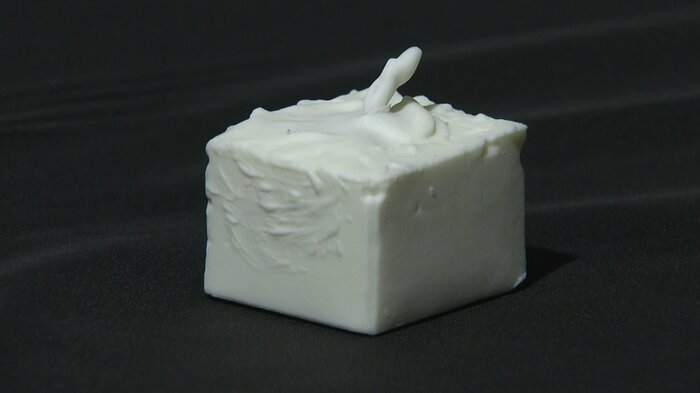

開発のきっかけは、手作りのろうそくが燃やされた後に多く溶け残り、捨てられてしまうことだった。「1回燃やしただけで廃棄されるのはもったいない。ろうそくに蓄光材を混ぜてろうそく自体が光れば何回も使えるし、災害時に停電したら灯りの代わりになるかも」と、小川さんは語る。

驚きの発見と特許出願

蓄光材はこれまで主に樹脂と混ぜて使われることが多く、ろうそくのろうと混ぜた商品はなかった。

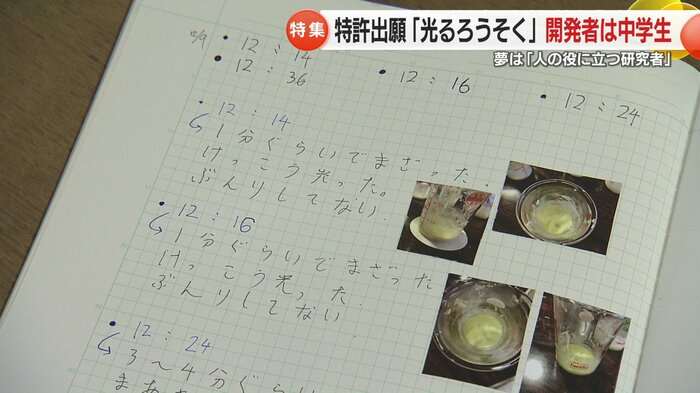

ところが、小川さんがろうと混ぜてみると予想外の現象が起きた。蓄光材は樹脂よりもろうと格段に混ざりやすかったのだ。

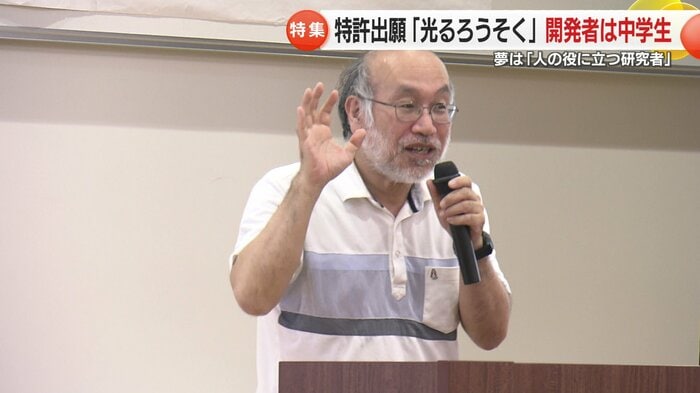

長崎大学大学院工学研究科の矢澤孝哲教授は「ろうそくそのものに蓄光材を入れて光らせようという発想はなかった。通常の延長でものを考えてるところでは出てこない。これは本当にすごい」と、小川さんの発想力を高く評価する。小川さんはこのアイデアで、小学6年生だった2025年1月に特許を出願した。

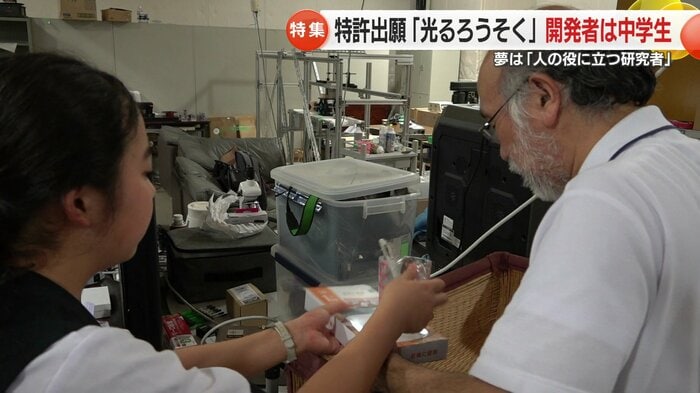

小川さんは、ろうの種類による蓄光材との混ざり方や光り方の違い、さらには蓄光材とろうの比率による光り方の変化についても実験を重ねている。耐久性や安全性の検証を行い、「光るろうそく」の商品化を目指している。

好奇心を育む「ジュニアドクター育成塾」

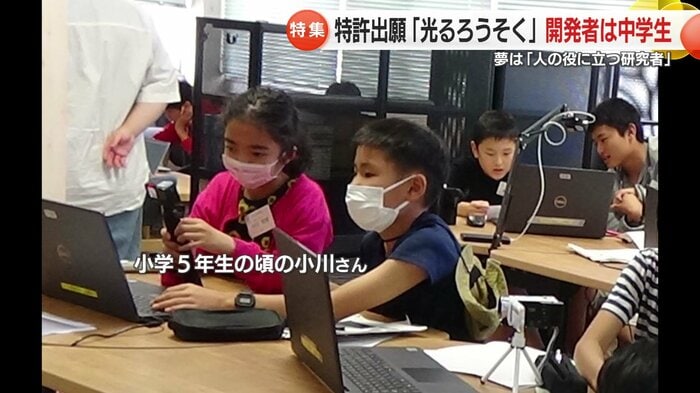

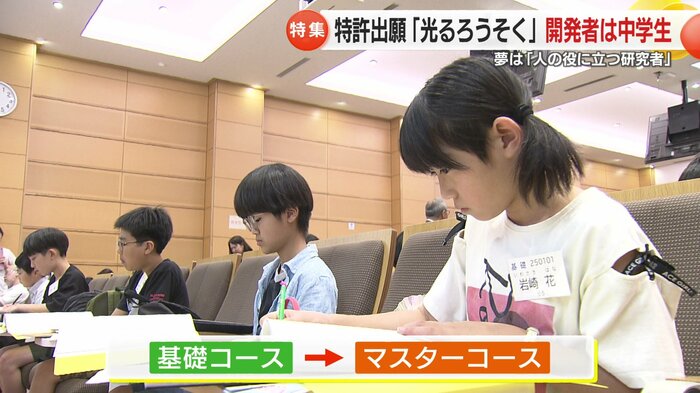

小川さんの探究心を掻き立てたのが、長崎大学の「ジュニアドクター育成塾」だ。このプログラムは、未来の研究者となる人材を育成することを目的としている。

矢澤教授は参加した子供たちに「世の中に今あるような価値ではなくて、みんなが新しいものを作って、新しい考え方を見つけて、社会を楽しく、みんなも楽しく生きる。そんなことができる人になってほしい」と説明する。

小川さんは小学5年生の時から塾生として、理科や科学、工学の様々な分野を学んでいる。育成塾の魅力は「小学校、中学校で教えてくれない専門分野をより詳しく教えてくれること」と小川さんは語る。

2025年で9年目となる育成塾には、自分の好きなことを学びたいという小学5年生から中学3年生までの85人が参加している。

子どもたちの目標は「車の作り方を知りたい」「人の生活を楽にする機械を作りたい」など様々だ。育成塾は様々な分野を幅広く学ぶ基礎コースの後、好きなことを専門的に学ぶマスターコースへと進む。

「無謀なことを言って一向に構わない。これだけじゃ証拠が足りないとか、ここからこんなこと分かるんじゃないのかとトレーニングをしていこう。誰も怒らないし、学校のような点数を出すわけじゃない」と、矢澤教授は子供たちに語り掛ける。

型にはまらない発想から生まれる可能性

学びたい気持ちに制限をかけない環境で、小川さんはのびのびと研究を続けている。

ろうを流し込む型によって様々な形状にできることにも、大きな可能性を感じている小川さん。

小川さん:ろうをガラスの中に流し込むと周りを何かで守らないといけないから、それをそのまま使ってライトにする。

矢澤教授:おもしろいね。

矢澤教授は「年齢が上がると型にはまってしまう人がものすごく多いが、彼女は今のところ全くその気配がない。ダメでも次にやろうというのができる子なので、それを伸ばしていってほしい。そこからみんなが驚く発想が出てくる」と、小川さんの成長に大きな期待を寄せている。

小川さんは今後の目標について「安全性、耐久性を全部テストして、たくさん実験して商品化したい。将来は人の役に立つものを作れる研究者になりたい」と語った。

自由な発想と好きなことに向かって突き進む探究心で、これからどんな商品が生まれるのか。小川さんの研究者としての第一歩は始まったばかりだ。

(テレビ長崎)