埼玉・八潮市で2025年1月に発生した大規模な陥没事故。原因は、敷設から40年を超えていた下水道管の腐食による破損とみられていて、今も続く復旧工事にかかる費用は総額300億円規模に上るとされている。

事故から8カ月。国土交通省は。全国の国道4739カ所で地下に空洞を確認したという調査結果を公表した。このうち、陥没の恐れが高いとされる119カ所については1カ所を除き、埋め戻しの作業が完了したということだが、ひとたび事故が起きれば、多額の費用と住民生活への打撃は避けられない。

後回しにされてきた維持管理

インフラの老朽化は、福岡も他人事ではない。2022年、北九州市小倉北区では、設置から50年を超える水道管に穴が開き、大量の水が噴き出す事故が発生した。その結果、市は周辺の水道管の交換を前倒しにするといった対応を迫られた。

上下水道を始め、道路や橋など無数にあるインフラ。その老朽化対策は自治体にとって今、喫緊の課題となっている。

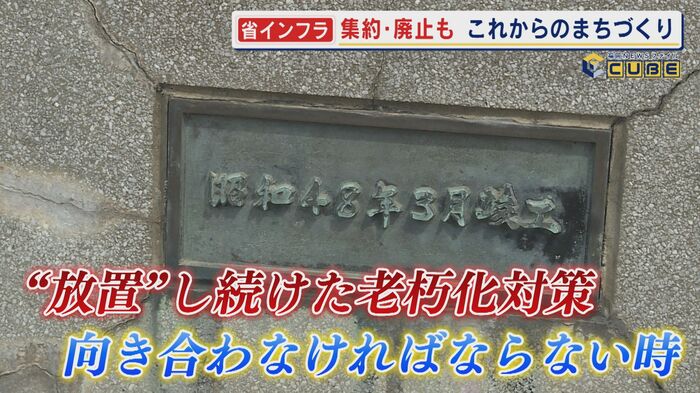

公共インフラの持続可能性について研究し2000年代から警鐘を鳴らしてきた東洋大学名誉教授の根本祐二さん(公共政策、都市開発、地域開発等が専門)は「2020年代、或いは30年代が、公共インフラ老朽化のピークになる。いずれ更新投資をするだろうその時に、どうするかというのは、その時点で考えていないといけなかったが、残念ながら誰も気づかなかった」と語る。

限られた人と予算で市民の生活をどのように守っていくのか。タイムリミットが近づく中、自治体はどう対応すればいいのか。高度経済成長期に全国で一気に進んだインフラの整備。一方で、その維持管理は、後回しにされてきた。

「1970年代は公共投資の予算が、名目GDPで捉えると10%あった。現状何%かと言うと5%。ざっくり言うと半分に減らさない限り、今あるインフラを維持することはできない。将来確保可能な予算の範囲内でどの程度のインフラを更新することができるのか」(根本祐二・東洋大学名誉教授)。

「公共インフラの哲学を変えていく」

日本の四大工業地帯のひとつとして福岡県内でも先駆けて大きく発展した北九州市。半世紀が過ぎた今、市が保有するインフラは道路が4239キロ、橋が2012本、下水道管は4682キロにのぼる。

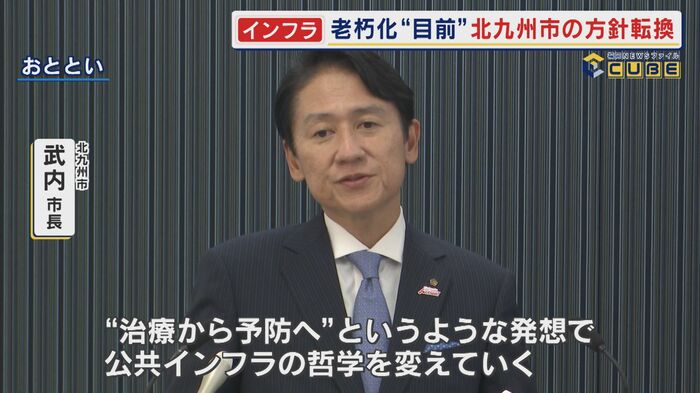

道路や橋の4割が設置から50年を超える中、北九州市の武内和久市長は「何か起きたときに、もぐらたたき的に対応することではなく、その前にどれだけ防げるのか。治療から予防へというような発想で公共インフラの哲学を変えていく」と語り、各地で相次ぐ陥没事故を例に挙げ、不具合が起きてから対処する事後保全から予防保全へ転換する方針を示した。

ドローンを用いて人手やコストを抑えながら下水道管の異常を調査するなど、事後保全から予防保全に切り替えることで、北九州市は年間54億円のコストカットが見込めると試算している。

市民の憩いの場として親しまれている『瀬板の森公園』(八幡西区)内の木造の橋。1997年に設置された橋だが、9年ほど前に劣化が指摘された。当初は改修方針だったが、その費用が当時の試算で1億2000万円以上かかることが分かり、検討の結果、撤去が決定した。

市の担当課によると高騰を続ける費用面に加え、この橋がなくなったとしても公園の利用者に大きな影響はないとして、撤去を決断したという。

“省インフラ”の考え方にシフトする必要性

市民に影響が少ないものは撤去も考える。これまで全て保有し続けることが前提だった公共インフラについて北九州市は、集約や廃止も進めていくと方針転換したのだ。武内市長は「利用実態とか重要度に応じたメリハリをつけたチェック。施設の集約、統合。こういったあたりもしっかりと考えていく必要がある」と語る。

必要なサービスを維持するために将来的にはインフラを集約する“省インフラ”の考え方にシフトする必要性を東洋大学の根本名誉教授も指摘する。

「できるだけ『インフラを減らしてもいいよ』と。返って便利になるということを積み重ねていく必要がある。“コンパクトシティ”という概念。そこにさまざまな機能を集約して、立派な道路とか立派な橋とかっていうのは、拠点(都市)の中にあるかもしれないけれども、そうでないところは投資をできるだけ控えるようにしていくことが必要になってくる」

私たちの生活を支える公共インフラ。放置し続けた老朽化対策と向き合わなければならない時が来ている。

(テレビ西日本)