プレスリリース配信元:株式会社DeltaX

株式会社DeltaX(本社:東京都千代田区、代表:黒岩 剛史)が運営する塾選びサービス『塾選』は、「高校受験のストレス」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

高校受験が近づくと、子どもはもちろん、親も不安やプレッシャーを感じるもの。「もっと勉強したほうがいいのでは?」「成績が伸びないけど大丈夫?」――そんな声かけが、かえって親子のストレスや衝突を生むことも少なくありません。

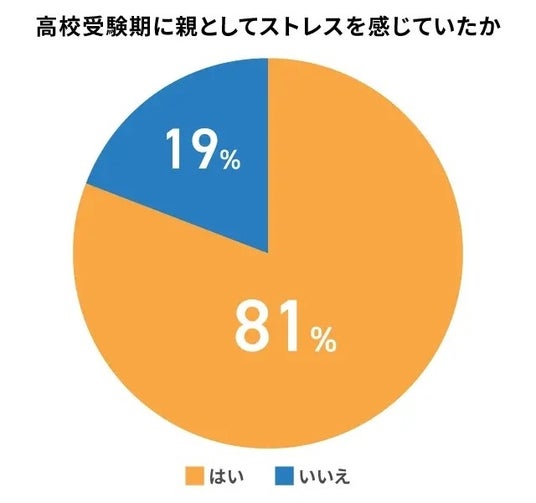

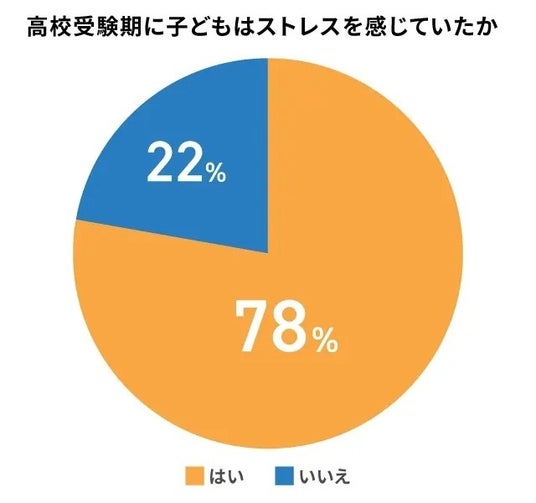

塾選ジャーナルが実施した調査では、高校受験期にストレスを感じたと答えた保護者は81%、子どもも78%にのぼり、ピークは「中3の2学期」との調査結果が出ました。

この記事では、高校受験を経験した保護者へのアンケートをもとに、ストレスの主な原因や子どもが発するSOSのサイン、親子げんかの背景、そして効果的な息抜き方法や接し方の工夫までをご紹介します。

詳細はこちらをご覧ください。

約8割の親と子が抱える高校受験のストレス、ピークは中3の2学期

調査の結果、保護者の81%、子どもの78%が受験期にストレスを感じていたことがわかりました。多くのご家庭で、保護者も子どもも同じように、高校受験に向けた不安や緊張感の中で、精神的な負担を感じているのかもしれません。

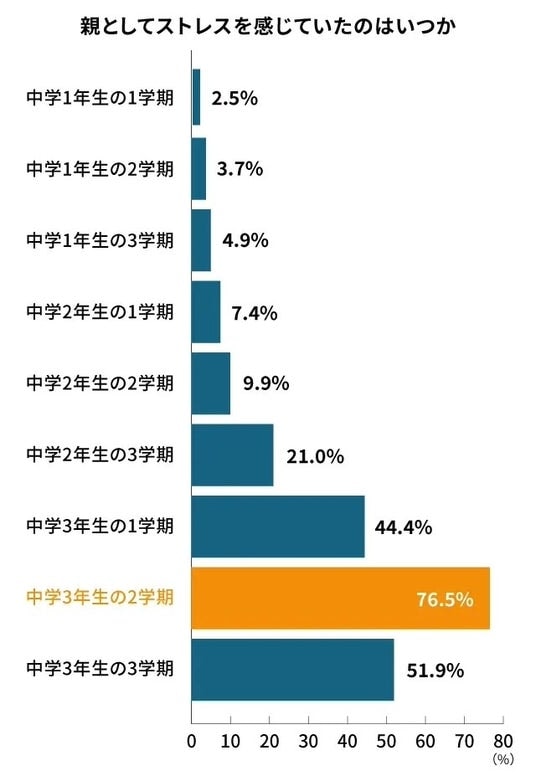

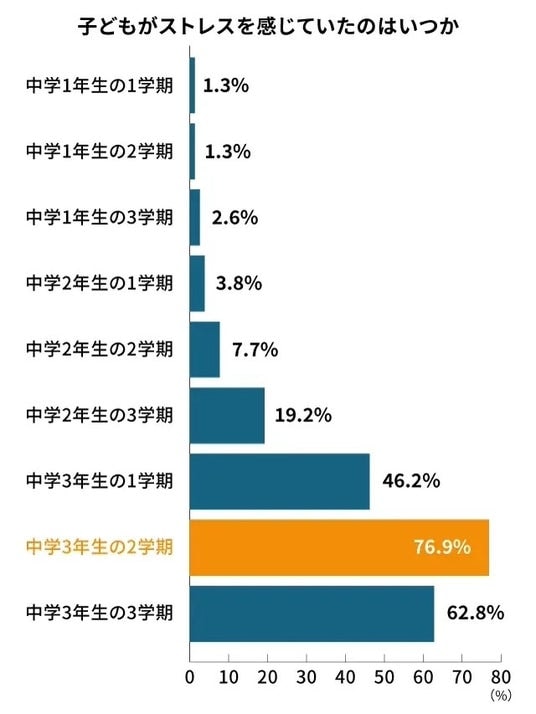

受験期のストレスがピークを迎えるのはいつなのでしょうか?調査結果によると、保護者、子どもともに「中学3年生の2学期」に最もストレスを感じていたことがわかりました。保護者の76.5%、子どもの76.9%がこの時期にストレスを抱えていたと回答しています。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

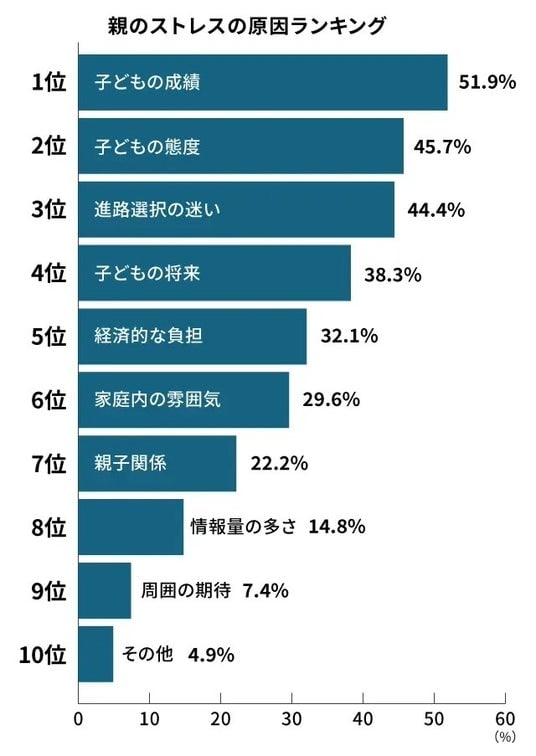

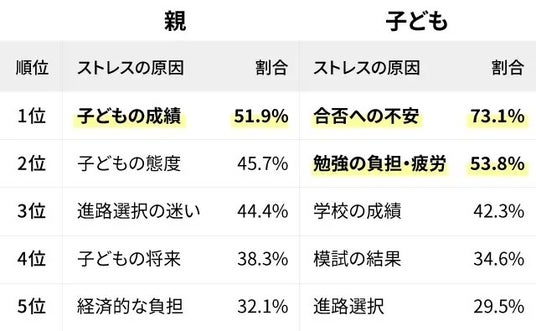

高校受験における親のストレスの原因1位は「子どもの成績」

保護者が何にストレスを感じていたのかを見ていきましょう。最も多かった回答は「子どもの成績」で51.9%でした。次いで「子どもの態度」が45.7%、「進路選択の迷い」が44.4%となっています。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

成績が上がらない、思うように伸びないという状況は、保護者の不安を強く掻き立てるようです。また、高校受験が近づくにつれて、子どもが親に対して反抗的な態度をとったり、イライラした様子を見せたりすることも、保護者のストレスにつながることがうかがえます。

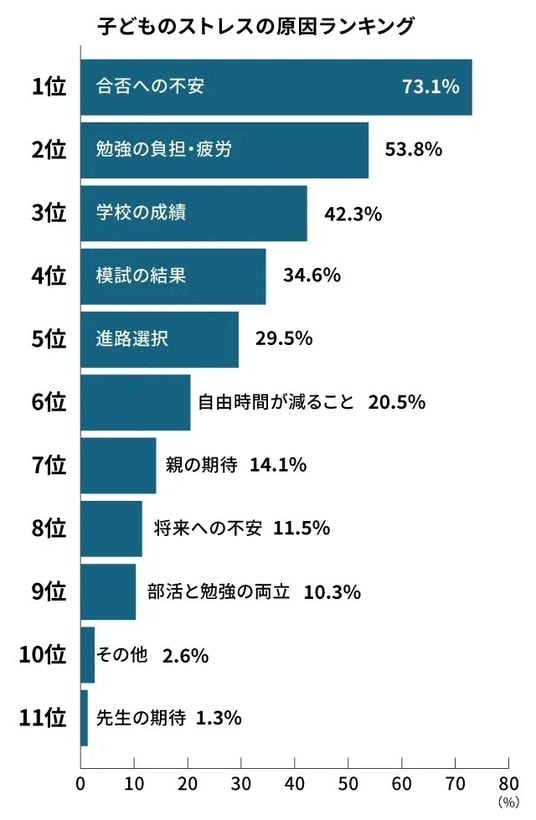

高校受験における子どものストレスの原因1位は「合否への不安」

次に、子どもたちが何にストレスを感じていたのかを見ていきましょう。最も多かった回答は「合否への不安」で73.1%でした。半数以上が回答した「勉強の負担・疲労(53.8%)」や「学校の成績(42.3%)」を大きく上回る結果です。

※本アンケートは複数回答形式のため、合計が100%を超える場合があります。

この結果によると、子どもたちが最も大きなプレッシャーを感じているのは、日々の学習そのものよりも、その先に待っている「結果」にあるようです。

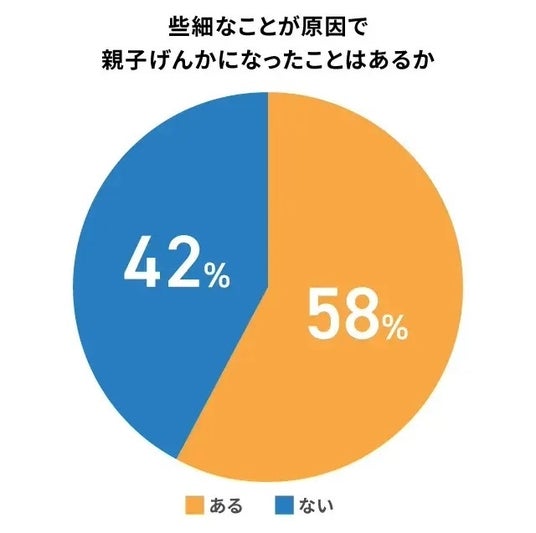

約6割の家庭が経験する受験期の親子げんか、その原因とは?

高校受験は、子どもにとって大きな人生の節目であり、保護者にとっても不安や焦りが募る時期です。親も子もそれぞれが異なる立場でストレスを抱えているからこそ、気持ちに余裕がなくなり、ささいなことが親子げんかに発展しやすくなります。実際、今回の調査では58%の家庭が「些細なことが原因で親子げんかになったことがある」と回答しており、受験期特有の緊張感が親子関係に影響を及ぼしていることがうかがえます。

原因(1)「勉強への取り組み方」

調査結果を詳しく見ていくと、親子げんかの原因として最も多かったのは、やはり「勉強」に関するものでした。具体的には、保護者からの「早く勉強しなさい」といった声かけや、子どもの勉強時間・態度への不満が原因で、口論に発展するケースが多数見られました。

- 「あまり勉強していないように見えたので注意したところ『今やろうと思っていたのに言われたらやる気なくなった』とすねだし、しまいには『私の気持ちが分かっていない』と泣いてしまった。」

- 「子どもが勉強をサボっていると感じたときに、つい強く注意してしまい、それがきっかけで口論になったことがあります。」

先ほど紹介した親子のストレスランキングの上位5位までを見比べてみると、保護者の1位が「子どもの成績」で53.1%であるのに対し、子どもの1位は「合否への不安」が73.1%、その次に「勉強への負担疲労」が53.8%となっています。

原因(2) 生活態度への注意が口論に発展

勉強以外にも、普段の生活習慣に関する注意がきっかけで、親子げんかに発展するケースも多く見られました。受験期の張り詰めた雰囲気の中では、些細なことでも感情的な衝突につながりやすいことがわかります。

- 「いつもほんの小さなことで、部屋の片づけをしない事やすると言った皿洗いをしないなどの事でこちらが注意すると不機嫌になってそこから喧嘩になった。」

- 「帰宅時間が遅くなった理由を尋ねた時。心配から私も問い詰めるようなことをしてしまいましたが、ただいまを言わず部屋にあがろうとした態度をとがめたことが発端で喧嘩をしてしまいました。」

原因(3) 親に対する態度や言葉遣いの変化

受験によるストレスが原因で、子どもが親に対して反抗的な態度や言葉遣いをとるようになることも、親子げんかの大きな原因となっています。

- 「親への要求(ごはんを時間通りに出さないとだめなど)がひどくなり、ぴりぴりとした様子でした。」

- 「勉強で疲れてしまったのか夜ご飯を全く食べない時があり、ちゃんと食べるように本人に言ったら不貞腐れた態度で箸を投げられたので喧嘩になったことがあります。」

原因(4) 進路選択の相違による対立

中には、進路選択や価値観の違いといった理由で対立するケースも見られました。

- 「志望校を下げたいと言い始めて、ランクを下げた高校は自分の希望の学部やその後の進学には不向きなので、自信がないということだけで下げるのは反対だと喧嘩になりました。」

- 「親としては、経済的な理由で、私立にはいってほしくない。しかし、目標公立を受験するには学力がたりない。そんなとき、今の部活動等を自粛して、勉学に励むように話をしたところ口論になりました。」

進路選択における考え方の違いから、激しい口論になることも少なくありません。子どもと本気で向き合おうとするからこそ、意見のぶつかり合いが生まれるのでしょう。

見逃さないで!子どもが発するストレスのSOS

イライラや情緒不安定な態度

- 「イライラしやすくいつもの穏やかな娘ではなかったから。落ち込むことも多かった。」

- 「普段より言葉遣いが荒くなったりした。『やってるよ!わかってるよ!』などの反応が見られると受験に対して苛立ちがあると感じた。」

口数が減り、会話を避けるようになる

- 「学校の様子を聞くとはぐらかす、自室にこもるかスマホを触っていることが増えたなどコミュニケーションを拒否するような反応が増えた点からストレスを感じました。」

- 「受験が近づくにつれて会話がなくなってきた。普段はよく喋る間柄だったのに、受験前は会話という会話がなくなり、寂しかった。」

身体的な不調や行動の変化

- 「受験前の定期テストや模試の時に、お腹が痛くなったり頭痛があったり、体調不良を訴えることが多くあった。」

- 「普段は穏やかな子なのに、無口になったり急にぶっきらぼうな話し方になっていたから。」

受験勉強が本格化するにつれて、子どもたちは無意識のうちに様々なストレスサインを発信しているようです。特に、いつもと違う言動や身体の不調が見られたら、それは子どもが発するSOSのサインかもしれません。親として、勉強の進捗だけでなく、子どもの心身の変化にも目を向けることが大切です。

親も子も高校受験のストレスを溜めない!効果的な息抜き法

受験期はどうしても気持ちが張り詰めがちで、知らず知らずのうちにストレスが蓄積されてしまいます。真面目に取り組むほど、心も体も疲れやすくなるため、意識的にリフレッシュの時間をつくることが大切です。

親の息抜き法:心を整えるためのヒント

保護者も受験のプレッシャーを感じるからこそ、意識して息抜きすることが大切です。保護者向けのストレス解消のために、日々の生活の中で手軽にできる息抜きの方法をまとめました。

身体を動かして気分転換

- 「ストレッチ、ウォーキング、筋トレ、ランニングなど軽く体を動かすのが良いかと」

- 「夜10分ほど走りに行くとすっきりします。怒りもイライラもなくなるのでぶつかりそうになったらおすすめです。」

好きなものを楽しむ時間を作る

- 「好きなスイーツや美味しいコーヒーを飲んで気持ちをリフレッシュさせる。」

- 「豆からコーヒーを淹れ、挽きたての香りや抽出の時間を楽しむことで心を落ち着かせ、スイーツと共にリセットする時間を設ける。」

一人の時間で自分をケアする

- 「少しの時間でも家から離れる事をおすすめします。家から出て近くのコンビニでお菓子を買う、公園で深呼吸するなどでもリフレッシュできます。」

- 「好きな香りの入浴剤を使ってお風呂に浸かることで気分転換できた。」

これらの方法は、どれも日々の生活に取り入れやすいものばかりです。ストレスを感じたら、自分に合った方法で心と体をリフレッシュさせてみてください。

子どもの息抜き法:気持ちを切り替える工夫

勉強の合間に好きなものでエネルギーチャージ

最も手軽にできる息抜きとして、好きなものを飲食することが挙げられました。温かい飲み物や甘いお菓子は、疲れた脳のエネルギー補給になるだけでなく、心を落ち着かせる効果も期待できます。

- 「イライラしたときは、一旦勉強をやめて、チョコレートなどを食べさせて、暖かいココアで一息入れていました」

- 「夏でも冬でもアイスクリームをおやつに出しました。『甘くて冷たいので、目が覚めるし気分転換になる!』と言っていました。」

短時間でできる運動やストレッチでリフレッシュ

- 「勉強の合間に家の周りをぐるっと一周して、空や木々を見上げながら歩くだけで、気持ちが少しスッキリすると言ってました。」

- 「うちの子は野球部だったので、素振りをずっと飽きるまでしていました。部活でやっていたことをすると、気分転換になると思います。」

趣味や好きなエンタメに没頭する

- 「YouTubeやTikTokなどのSNSの動画が好きなので気分転換しなよと言います。」

- 「時間を決めてゲームなどを許すこと。受験だからと言って縛るのではなく、30分と決めて、好きなことをさせてあげる。」

親子一緒にできる息抜き法:絆を深める過ごし方

一緒に身体を動かしてリフレッシュ

体を動かすことは、親子の絆を深める良い機会にもなります。外の空気を吸いながら散歩をしたり、家の中で簡単なストレッチやダンスをしたりと、無理のない範囲で一緒に取り組むのがポイントです。

- 「一緒に短い散歩に出かけたり、軽く体を動かす運動をするのがおすすめです。勉強のことから離れて、自然の中で会話をしながら過ごすことで、親子のコミュニケーションも深まり、互いにリラックスできると思います。」

- 「YouTubeの動画を見て一緒にストレッチやヨガ、ダンスをする。私があまりにも下手なので子どもも笑ってくれます。」

美味しいものを一緒に楽しむ

美味しいものを一緒に食べる時間は、会話が自然と弾み、日々の緊張を和らげてくれます。特別な外食はもちろん、家でのお菓子作りや、少し贅沢なスイーツを一緒に楽しむのも良い方法です。

- 「一緒に美味しいもの食べたり、好きなものを飲んだり食べたりしました。」

- 「クッキーなどのお菓子作りが、一緒に楽しく作れて、できた後も食べられて、息抜きになりました。」

共通の趣味や楽しい時間を共有する

親子で共通の趣味があれば、受験を忘れられる大切な時間になります。もし共通の趣味がなくても、お笑い動画を見たり、ゲームをしたりと、一緒に心から笑い合える時間を見つけることが大切です。

- 「家族でカラオケに行くこと。娘がカラオケが好きなので、受験勉強の期間もよくカラオケに行っていた。満足してリフレッシュできるようだ。」

- 「親子で共通の話題について、話を聞いたり、一緒に会話を楽しむ。2人が好きな話題なら、楽しい息抜きになる。」

高校受験期の「しんどい」を乗り越える!親子の信頼を深める接し方

息抜きをすることで気分転換をし、ストレスがたまらないように努めていても、何気ない会話が衝突に発展してしまう・・・そんな事態を避けるためにはどのような工夫が必要でしょうか?

ここでは、家庭の雰囲気を円滑に保ち、子どもの本音を吐けるようにするための具体的な方法を、アンケート結果を基にご紹介します。

家庭の雰囲気を良くするための工夫

もし家庭の雰囲気が悪くなってしまっても、焦って無理に修復しようとせず、少し時間を置くことが大切です。多くの保護者が、子どもを「そっとしておく」ことを選択していました。

工夫(1) まずは距離を置いて見守る

子どもがイライラしていたり、ナーバスになっていると感じた時は、無理に話しかけず、物理的に距離を置くのが良いという意見が多数見られました。そうすることで、お互いに頭を冷やす時間を作ることができます。

- 「あまり干渉せず、放っておきました。子どものほうから声を掛けてきた時だけ反応しました。」

- 「イライラして、当たり始めたときは、とにかく離れてお互い一人になることで、気持ちを落ち着かせます。」

工夫(2) 普段通りの態度を心がける

特別なことをするよりも、いつも通りに振る舞うことが、子どもに安心感を与えるという声も多くありました。過度に気を遣うと、子どももかえってプレッシャーを感じてしまうようです。

- 「とにかく普通にすることです。いつかは元に戻るので変に取り繕ったり腫れ物扱いするのがよくないかと思います。」

- 「親はとにかく感情的にならず、子どもの気持ちを受け止めることが大切だと思います。そのためには、親自身のリフレッシュが大切であり、気持ちを受け止められるように心に余裕を持たせることがオススメです。」

工夫(3) 食事や会話で家庭の雰囲気を和らげる

受験期のナーバスな時期こそ、食事の時間を大切にしている家庭が多く見られました。子どもが好きな料理を用意するなど、食を通じて気分を和らげる工夫をすることで、自然と会話も弾みやすくなります。

- 「家庭の雰囲気が悪くなった日は、気分転換を兼ねて外食に出かけるのが良いです。」

- 「子供の好きなものを夜ご飯やおやつに用意する。喜ぶジュースやお菓子でもいいので、好きなものを用意して少しでも息抜きさせる」

子どもの本音を引き出す声かけのコツ

家庭の雰囲気が整っていても、思春期の子どもが自分の気持ちを素直に言葉にするのは簡単ではありません。特に受験期はちょっとした言葉に敏感になりがちなため、子どもが心の内を話してくれるには、まず安心して話せる環境づくりが不可欠です。

コツ(1) まずは頑張りを認め、気持ちに寄り添う

「頑張っているね」「お疲れさま」など、子どもの努力を肯定する言葉は、大きな安心感を与えます。保護者からの肯定的な言葉が、子どもが本音を話すきっかけになることが多いようです。

- 「『よく頑張ってるね、すごいね』と、とにかく今頑張ってることに対して褒めてあげる。そうすると、うまくいってる時はそのまま受け入れてくれるし、うまくいってない時は『いやー、◯◯がまだ全然できてないねん』と子供の方から今の現状を話してくれるようになる」

- 「『しんどいよね』『さぼりたくなるよね』など気持ちを肯定する言葉をまずかける。」

コツ(2) 質問攻めにせず、待つ姿勢

本音を聞き出したい一心で質問を重ねてしまうのは逆効果。子どもが話したいと思った時に話せるよう、プレッシャーを与えずに見守る姿勢が大切です。

- 「あまりしつこく声をかけて根掘り葉掘り聞かないようにすることが大切。夕食後などゆっくりした時間をつくり、子どもの話に耳をかたむけ、同意してあげること。」

- 「たくさん質問するのではなく、あえて少し黙って子どもから話してくれるのを待つ。それでも言わなければ、好きなものを一緒に食べながら『どうよ??気持ち的にはしんどくない?』と聞く。」

コツ(3) 親自身の経験を交えてみる

親が自分の受験の経験を話すことも、子どもが心を開くきっかけになります。完璧な親ではなく、自分も苦労したというエピソードを語ることで、対等な立場で話しやすくなるでしょう。

- 「親の昔話を交えると、子どもも安心して『実はさ…』と話しやすくなっていたように感じます。沈黙もあえて受け止めて、言葉を待つ余裕を持つことが、信頼につながってる気がしています。」

- 「自分のときどうだったかを話すようにした。悩み事は全然違っても同じ目線に立てば、話してくれることもあるかもしれない。」

まとめ:高校受験は適度な息抜きで親子一緒に乗り越える

本記事では、多くのご家庭が経験する受験期のストレスについて、具体的な原因と対策をご紹介しました。

高校受験は子ども一人の問題ではなく、親子で乗り越える共同作業です。まず、親も子も「息抜き」の時間を意識的に設けることが大切。今回の調査では、身体を動かしたり、好きなものを楽しんだり、時には受験と無関係な趣味に没頭する時間を作ることなど、ストレスを溜め込まない工夫が見られました。

また、家庭の雰囲気が悪くなったときは、無理に解決しようとせず、少し距離を置いてみることも一つの手です。そして、「頑張っているね」「いつでも話を聞くよ」といった共感的な声かけで味方であることを言葉や態度で示すことで、子どもが安心して本音を話してくれることも多いようです。

プレッシャーが多く、しんどい時期だからこそ、親子で寄り添いながら、穏やかに乗り越えていきましょう。

詳細はこちらをご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:高校受験を経験した子どもを持つ保護者(有効回答数100名)

調査時期:2025年7月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「高校受験のストレスと息抜き法」についての調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は「塾選ジャーナル調べ:「高校受験のストレスと息抜き法」についての調査」と明記し、『塾選ジャーナル』の記事(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/27133/)へのリンク設置をお願いします。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。