プレスリリース配信元:日本能率協会

「一つの会社で定年まで勤める」「一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい」意向が、約7割/仕事で失敗したくない意向が強く、人間関係が悪い職場は避けられる傾向/AIによって9割弱が仕事の仕方が変わると認識

一般社団法人日本能率協会(JMA、会長:中村正己)は、小会が提供する新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に、今後のキャリア形成のあり方を探ることを目的に、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているか調査を行いました。

この調査は、2025年4月1日~4月11日に実施し、657人から回答を得ています。

小会では毎年、同様の新入社員調査を実施(※コロナ禍の2021年を除く)していて、設問によって経年の比較をしています。

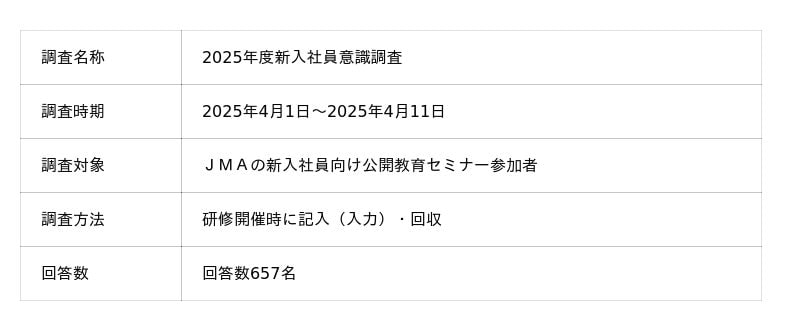

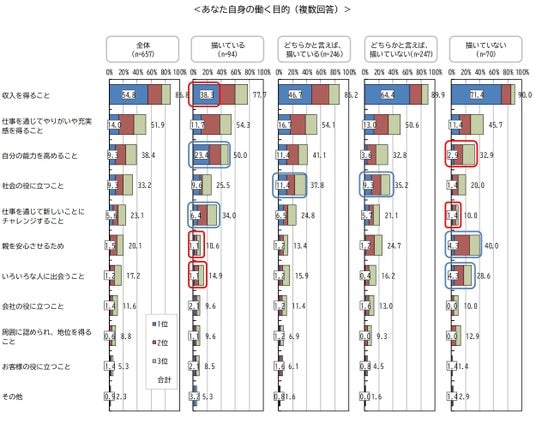

【調査概要】

※本調査データを引用・転載される場合は、出典:2025年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)をご明記ください。

※集計結果は百分率(単位:%)で表示し、小数点第2位を四捨五入しました。そのため、合計が100%にならないものがあります。

【トピックス】

1.「一つの会社で定年まで勤める」「一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい」意向がさらに高まり、「転職・独立」の代わりに「副業・兼業」意欲が向上

ただし、プライベートも引き続き優先されている

2.自分のキャリアを描いているのは5割。昨年より10ポイント減少

キャリアイメージは「3年から10年」先までを描いているが9割を占める

3.キャリアイメージを『描いている』と回答した人では、<働く目的>において「自分の能力を高めること」「仕事を通じて新しいことにチャレンジすること」といった意向が高い

また、<今後強化したい能力・スキル・資質>では「新しい価値を生み出す力」が高い

4.<理想とする上司や先輩>では、「部下の意見・要望を傾聴する」「仕事の結果に対する情熱を持っている」「リスクを恐れずチャレンジする」「仕事を任せて見守る」が高い

<上司や人事に求めること>について、「キャリアについての定期的フォロー」「能力開発の意欲に応じて研修受講が可能な環境づくり」を求める割合が高い

5.仕事で失敗したくない意向が強く、人間関係が悪い職場は避けられる傾向

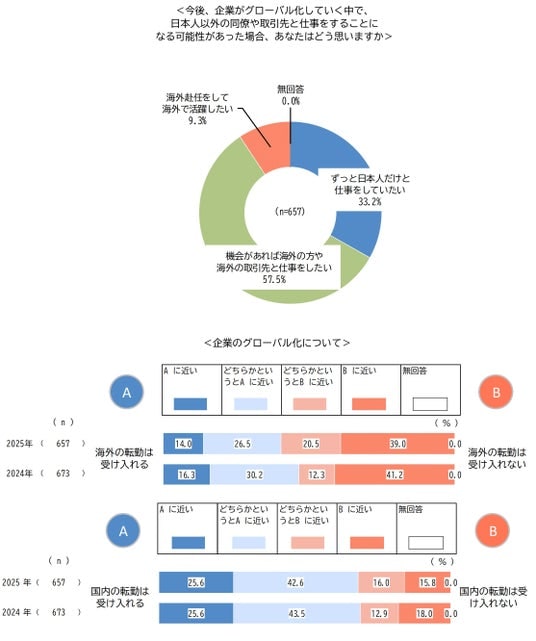

6.海外転勤を受け入れないは6割、「ずっと日本人だけと仕事をしていたい」は3割強

7.AIによって9割弱が仕事の仕方が変わると認識。また、約1割がAIを使った仕事を「できればしたくない」と回答。利用経験があるAIは「ChatGPT」が8割で、『高校卒』以外では約9割

1.「一つの会社で定年まで勤める」「一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい」意向が高まる。「転職・独立」の代わりに「副業・兼業」意欲が向上

ただし、プライベートも引き続き優先される

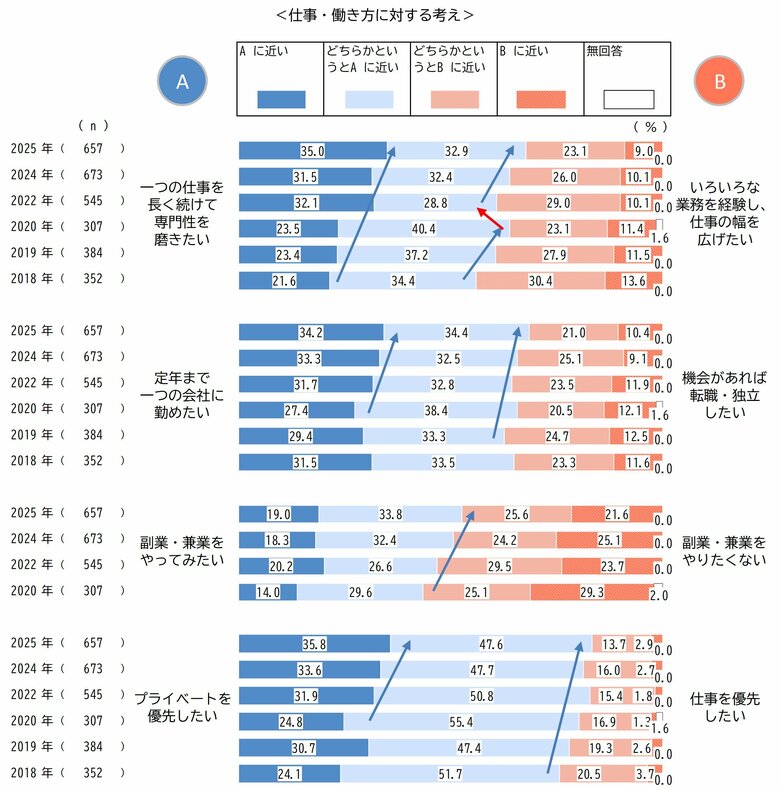

『一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい』については、「近い」と回答する割合が年々増加し、本年度調査では35.0%で「どちらかというと近い」の32.9%をあわせると7割弱となっている。『定年まで一つの会社に勤めたい』は、2020年以降で「近い」と回答する割合が年々増加しており、本年度調査では34.2%で「どちらかというと近い」の34.4%をあわせると、こちらも7割弱となっている。

『副業・兼業をやってみたい』は、「近い」について2022年以降は約2割とそれほど変わっていないが、「どちらかというと近い」が増加傾向にあり、本年度調査ではあわせると5割超となっている。

『プライベートを優先したい』は、2020年以降で「近い」と回答する割合が年々増加しており、本年度調査では35.8%で「どちらかというと近い」の47.6%をあわせると8割超となっている。

【解説】「定年まで」という安定志向と「副業」への挑戦意欲の共存は、企業に依存しすぎないためのリスクヘッジ意識の表れと読み取れる。不安定な時代を生き抜くため、まずは一つの会社で専門性を磨きつつ、個人の市場価値を高める武器として副業を捉える、現実的でバランス感覚に優れた新入社員の姿がうかがえる。

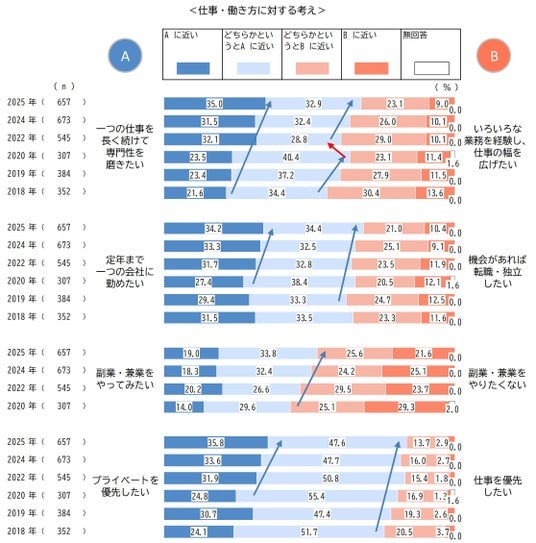

2.自分のキャリアを描いているのは5割。昨年より10ポイント減少 キャリアイメージは「3年から10年」先までを描いているが9割を占める

コロナ禍の2022年から2024年にかけてはキャリアイメージを「描いている(計)※」は増加傾向にあったが、2024年の61.1%から10ポイント減少し、51.7%であった。学歴別でみると、『高校卒』ではキャリアイメージを「描いている(計)」がやや低い傾向にある。一方『高専・専門・短大卒』では「描いている(計)」は『大学卒』『大学院卒』と同程度であるが、「描いている」が20.7%とやや高くなっている。

キャリアイメージを「描いている」「どちらかと言えば、描いている」と回答した方に、何年先までのキャリアイメージを描いているか尋ねたところ、「3年」が19.7%、「5年」が35.6%、「10年」が33.8%となっており、10年までで全体の9割を占めている。

(※)「描いている」「どちらかと言えば、描いている」の合計)

【解説】キャリアイメージを描く割合が昨年から減少した背景には、先行きの不透明感から長期的な目標設定を避け、まずは目の前の仕事で適性を見極めようという現実的な姿勢があるのではないか。コロナ禍の混乱期を過ぎ、調査時期にトランプ大統領による関税措置が発表されたことなど世界情勢の不安定化を感じさせる報道も見られるなど、先行きの不透明感から、地に足をつけてキャリアを考えようという「揺り戻し」のフェーズに入った可能性も考えられる。

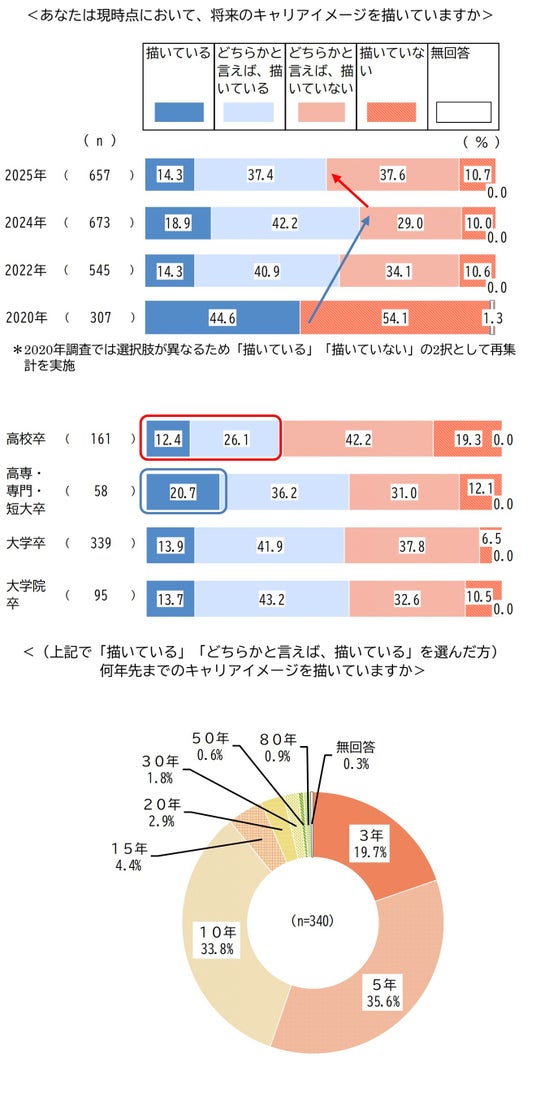

3-1.キャリアイメージを『描いている』と、<働く目的>では「自分の能力を高め ること」と「仕事を通じて新しいことにチャレンジすること」といった意向が高い 傾向に

「あなた自身の働く目的」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでいただいた。全体では、「収入を得ること」が86.8%と最も高く、「仕事を通じてやりがいや充実感を得ること」が51.9%、「自分の能力を高めること」が38.4%、「社会の役に立つこと」が33.2%となっている。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「自分の能力を高めること」が50.0%、「仕事を通じて新しいことにチャレンジすること」が34.0%と他に比べて高くなっている。

「収入を得ること」は77.7%と最も高いが、「1位」に選んでいる割合は38.3%と他に比べて低くなっている。また「親を安心させるため」「いろいろな人に出会うこと」も他に比べて低くなっている。

『描いていない』では「親を安心させるため」が40.0%、「いろいろな人に出会うこと」が28.6%と他に比べて高く、一方「自分の能力を高めること」「仕事を通じて新しいことにチャレンジすること」が他に比べて低くなっている。

『どちらかと言えば描いている』『どちらかと言えば描いていない』では「社会の役に立つこと」が35%程度と他に比べて高くなっている。

【解説】キャリアを描いている層ほど「収入」よりも「能力向上」や「チャレンジ」といった内発的動機を重視する傾向がみられる。これは、働くことを通じて自己実現や自身の市場価値向上を目指す、主体的な姿勢の表れではないか。一方、描いていない層では「親のため」なども高く、働く目的がまだ自分事になっていない、模索段階にある様子がうかがえる。

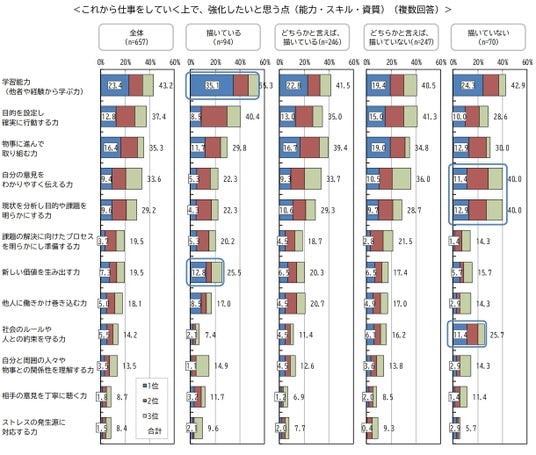

3-2.キャリアイメージを『描いている』と、<今後強化したい能力・スキル・資質>では「新しい価値を生み出す力」が高い傾向に

「これから仕事をしていく上で、強化したいと思う点(能力・スキル・資質)」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでいただいた。全体では、「学習能力(他者や経験から学ぶ力)」が43.2%と最も高く、「目的を設定し確実に行動する力」が37.4%、「物事に進んで取り組む力」が35.3%、「自分の意見をわかりやすく伝える力」が33.6%となっている。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「学習能力(他者や経験から学ぶ力)」が55.3%、「新しい価値を生み出す力」が25.5%と他に比べて高くなっている。

『描いていない』では「自分の意見をわかりやすく伝える力」と「現状を分析し目的や課題を明らかにする力」が40.0%、「社会のルールや人との約束を守る力」が25.7%と他に比べて高くなっている。

【解説】キャリアを描く層が「新しい価値を生み出す力」の強化に意欲的なのは、変化の激しい時代を生き抜くために、既存の業務をこなすだけでなく、自ら付加価値を創造する必要性を感じているからだろう。受け身の学習ではなく、経験から学び、未来を切り拓く力を身につけたいという、高い成長意欲と危機感の表れとみることができる。

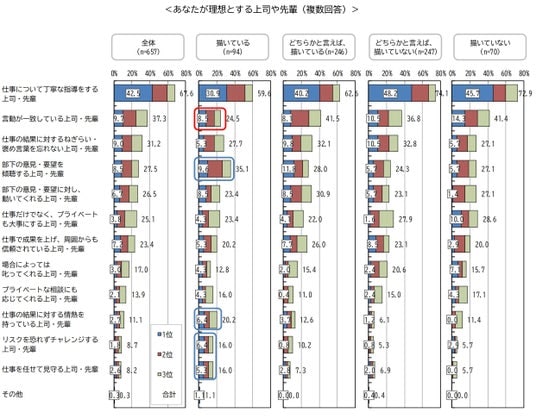

4-1.キャリアイメージを『描いている』と、<理想とする上司や先輩>では「部下の意見・要望を傾聴する」「仕事の結果に対する情熱を持っている」「リスクを恐れずチャレンジする」「仕事を任せて見守る」が高い傾向に

「あなたが理想とする上司や先輩」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでいただいた。全体では、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩」が67.6%と最も高く、「言動が一致している上司・先輩」が37.3%、「仕事の結果に対するねぎらい・褒め言葉を忘れない上司・先輩」が31.2%となっている。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「部下の意見・要望を傾聴する上司・先輩」が35.1%、「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」が20.2%、「リスクを恐れずチャレンジする上司・先輩」と「仕事を任せて見守る上司・先輩」が16.0%と他に比べて高くなっている。一方「言動が一致している上司・先輩」は24.5%と低くなっている。

【解説】キャリアを描く層ほど「傾聴」や「任せる」上司を求めるのは、彼らが自律的に成長したいと考えている証左だろう。上司を、指示を出すだけの存在ではなく、自分の挑戦を理解し、裁量を与え、対話を通じて成長を支援してくれる「伴走者」として期待しているのではないか。画一的な指導よりも、個々の意欲に応じた関わり方が求められている。

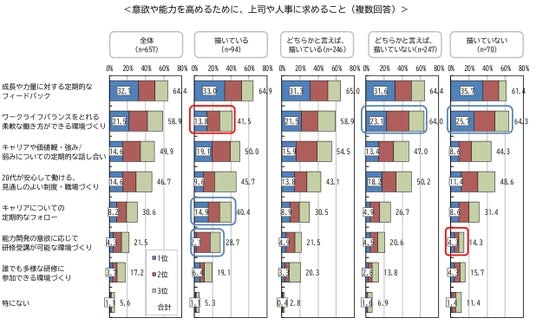

4-2.キャリアイメージを『描いている』と、<上司や人事に求めること>について「キャリアについての定期的フォロー」と「能力開発の意欲に応じて研修受講が可能な環境づくり」が高い傾向に

「意欲や能力を高めるために、上司や人事に求めること」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでいただいた。全体では、「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が64.4%と最も高く、「ワークライフバランスをとれる柔軟な働き方ができる環境づくり」が58.9%、「キャリアや価値観・強み/ 弱みについての定期的な話し合い」が49.9%、「20代が安心して働ける、見通しのよい制度・職場づくり」が46.7%となっている。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「キャリアについての定期的なフォロー」が40.4%、「能力開発の意欲に応じて研修受講が可能な環境づくり」が28.7%と他に比べて高く、一方「ワークライフバランスをとれる柔軟な働き方ができる環境づくり」が41.5%と他に比べて低くなっている。

『描いていない』『どちらかと言えば描いていない』では「ワークライフバランスをとれる柔軟な働き方ができる環境づくり」が約65%と高くなっている。

【解説】キャリアを描く層が「定期的フォロー」や「研修」を求めるのは、会社を自身の市場価値を高めるための「成長プラットフォーム」として捉えているからではないか。会社から与えられるキャリアではなく、自らキャリアを築くために、会社の制度や機会を能動的に活用しようとする意欲の表れと言える。企業には個々の成長を後押しする環境整備が期待される。

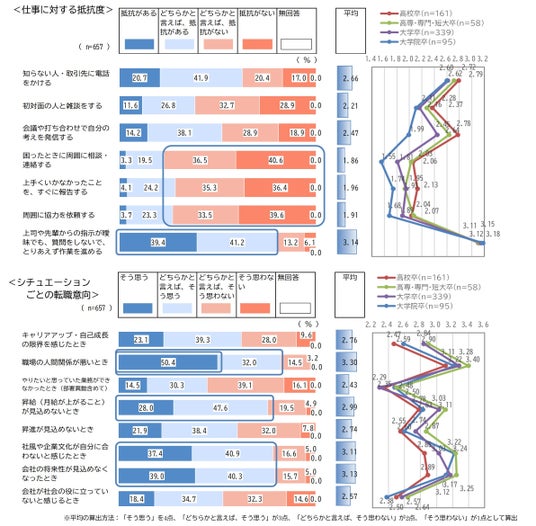

5.仕事で失敗したくない意向が強く、人間関係が悪い職場は避けられる傾向

仕事に対する抵抗度では、『上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問をしないで、とりあえず作業を進める』は8割が「抵抗がある」と回答している。一方、『困ったときに周囲に相談・連絡する』『上手くいかなかったことを、すぐに報告する』『周囲に協力を依頼する』は7~8割で「抵抗がない」と回答しており、失敗を恐れている傾向がみられる。特に、『上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問をしないで、とりあえず作業を進める』は学歴を問わず抵抗があると回答している。

シチュエーションごとの転職意向では、『職場の人間関係が悪いとき』『昇給(月給が上がること)が見込めないとき』『社風や企業文化が自分に合わないと感じたとき』『会社の将来性が見込めなくなったとき』で8割程度となっている。特に『職場の人間関係が悪いとき』は「そう思う」が50.4%と半数を占めている。

【解説】失敗を恐れ「曖昧な指示」に強い抵抗感を示す一方、「相談」に前向きな姿勢は、挑戦するための土台として「心理的安全性」を強く求めていることの表れだろう。安心して挑戦し、失敗から学ぶための環境を求めている。人間関係の悪化が転職に直結するのも、この安全性が脅かされることを最も危惧しているからではないか。

6.海外転勤を受け入れない意向は6割

「ずっと日本人だけと仕事をしたい」は3割強

今後、日本人以外の同僚や取引先と仕事をすることになる可能性があった場合、「海外赴任をして海外で活躍したい」は9.3%であった。「機会があれば海外の方や海外の取引先と仕事をしたい」の57.5%を加えても日本人以外の同僚や取引先との仕事を一緒にすることの意向は7割弱にとどまっている。一方「ずっと日本人だけと仕事をしていたい」は33.2%となっている。

転勤の意向では、『海外の転勤は受け入れる』について、「近い」は14.0%で「どちらかというと近い」の26.5%とあわせても4割程度にとどまり、昨年度よりも海外転勤の意向が低くなっている。

『国内の転勤は受け入れる』について、「近い」は25.6%で「どちらかというと近い」の42.6%とあわせると7割弱で、国内転勤の意向は昨年度と大きな変化はなかった。

【解説】海外転勤への抵抗感は、必ずしも内向き志向ではなく、プライベートや生活基盤の安定を重視する価値観の変化が背景にあるのではないか。オンラインで世界とつながれる今、物理的な転勤の魅力が相対的に低下している可能性も。企業には、国内でグローバルな経験を積む機会など、多様な働き方とキャリアパスの提示が求められている。

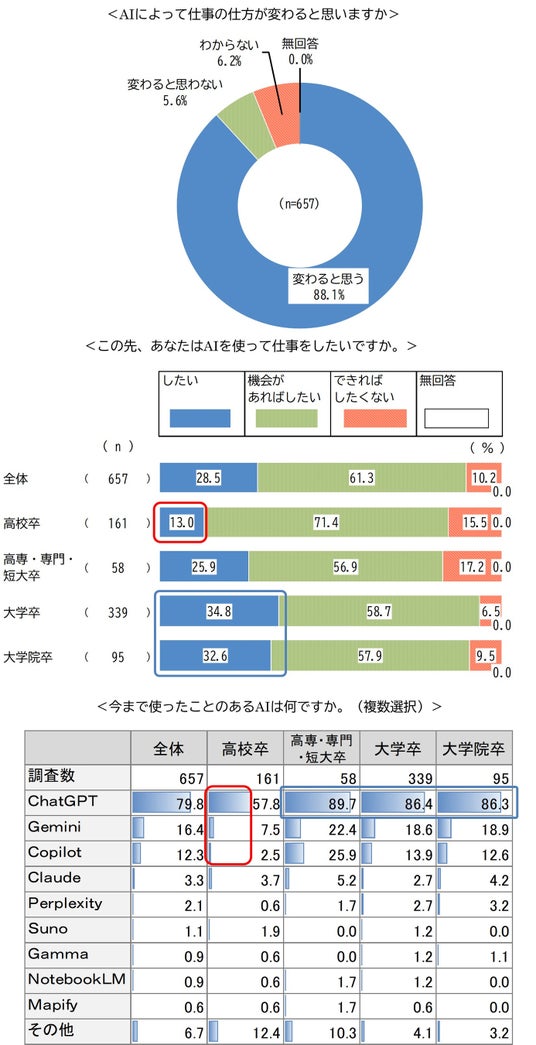

7.AIによって9割弱が仕事の仕方が変わると認識。また、約1割がAIを使った仕事を「できればしたくない」と回答。利用経験があるAIは「ChatGPT」が8割で、『高校卒』以外では約9割

AIによって仕事の仕方が変わるかについて、「変わると思う」は88.1%で大部分を占め、一方「変わると思わない」は5.6%と少数派であった。この先、AIを使っての仕事の意向については、「したい」が28.5%、「機会があればしたい」が61.3%で約9割が「したい」と回答した。一方「できればしたくない」は1割であった。

学歴別でみると、『大学卒』『大学院卒』で「したい」が3割超と高いが、『高校卒』では13.0%と低くなっている。

今まで使ったことのあるAIでは、「ChatGPT」が79.8%、「Gemini」が16.4%、「Copilot」が12.3%であった。

学歴別でみると『高校卒』は他に比べてTOP3項目の利用経験が低くなっている。

AIの利用経験が低いことから、AIを使っての仕事の意向が低くなっている。一方『高校卒』以外では約9割が「ChatGPT」を利用しており、AIの利用が浸透していることがうかがえる。

【解説】新入社員の多くはAIを業務効率化のツールとしてポジティブに捉えている。一方で、学歴による利用経験の差は、今後の情報格差(デジタルデバイド)につながる懸念がある。AIを使いこなすことが当たり前となる中、企業は全社員のITリテラシーを底上げする体系的な教育機会を提供し、スタートラインをそろえる必要性が高まっているのではないか。

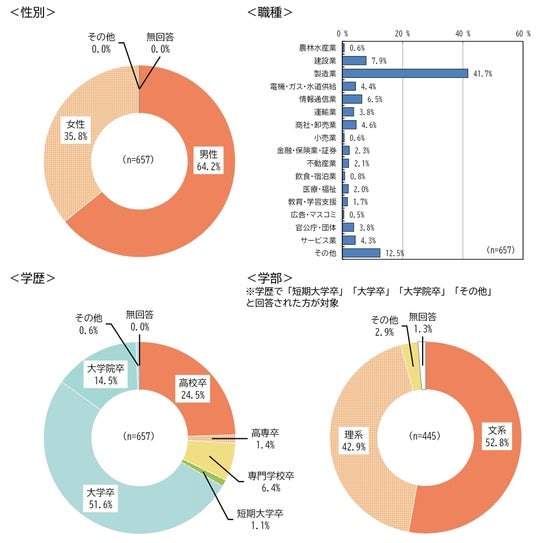

【回答者属性】

【 本件に関するお問い合わせ先 】

一般社団法人日本能率協会 経営・人材革新センター (担当:寺村・新井)

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL:03-3434-1955(土日、祝日を除く9:00~17:00) E-mail:kaisou@jma.or.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ