一連の記録的大雨の被害は各地の特産品にも影響を及ぼしている。畳表の材料となるイグサの生産が全国一の八代市では、7月に収穫したばかりのイグサが水に漬かるなど、大きな被害が出た。

濡れたイグサや畳表は廃棄せざるを得ない

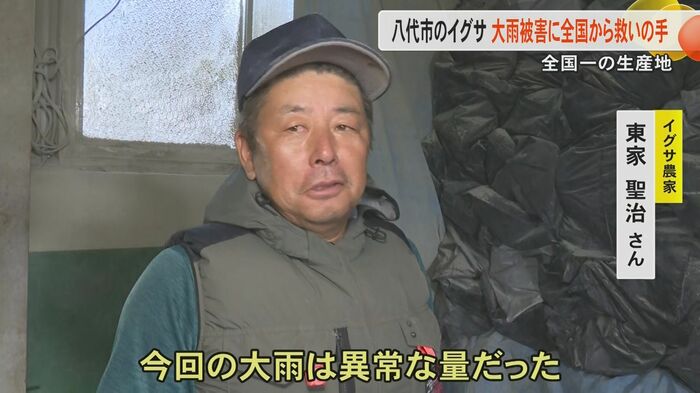

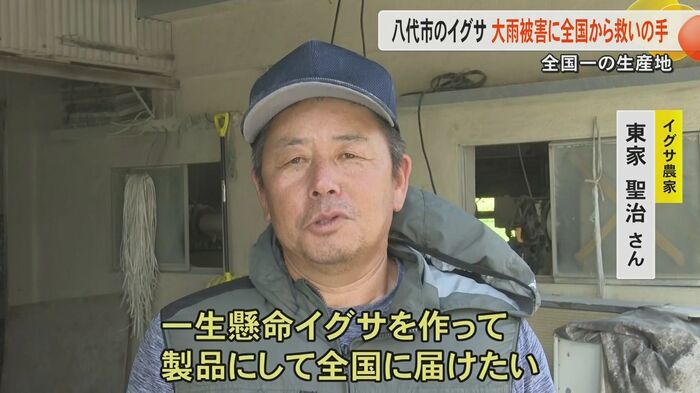

八代市昭和日進町、倉庫にたまった泥をかき出しているのは、父の代から60年以上続くイグサ農家の東家聖治さん。東家さんは「(今まで浸水したことは)ちょっとくらいはあると思うんですよね。今回の大雨は異常な(水の)量だったんでしょうね」と話す。

東家さんによると、敷地の南側から大量の水が押し寄せ、アッという間に浸水。倉庫兼作業場、そして7月に収穫したばかりのイグサや、畳表を織る機械も水に漬かった。

東家さんは「(収穫したイグサは)2山あるから…この向こうにも。イグサは水を含んだら発酵するんですよね。(濡れたイグサは)廃棄するか、たい肥にするぐらいしかないですね。ここにあった分も、すでに畑でたい肥にした」と肩を落とす。

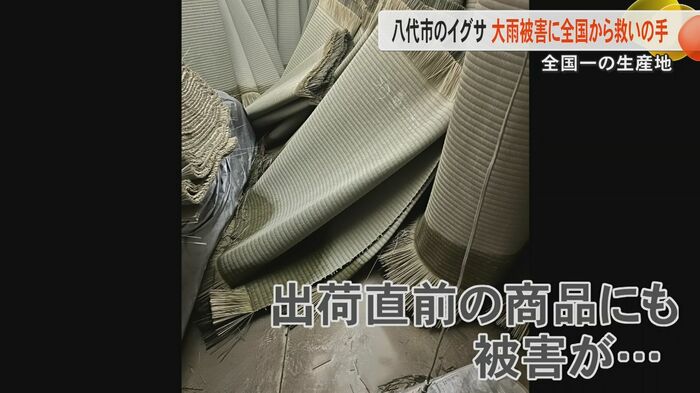

畳表のオリジナルブランド『聖和表』を全国に展開する東家さんだが、今回、出荷直前だった加工済み商品にも、被害が出たという。濡れた畳表は通常、廃棄するしかないが、東家さんの元に窮地を救う、うれしい知らせが入った。

SNSの投稿きっかけに広がる支援の輪

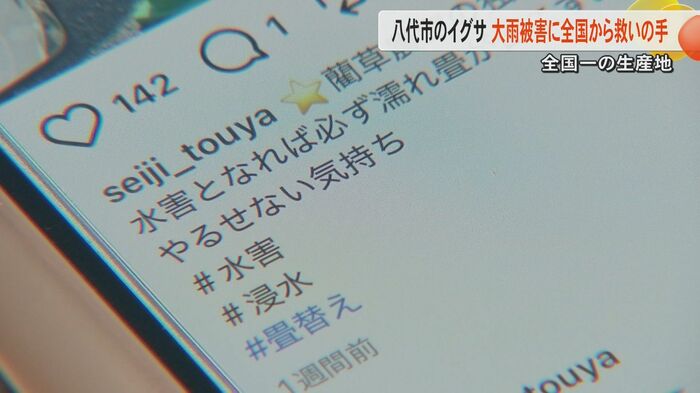

東家さんは「SNSで『イグサと製品が濡れた』と投稿したんですよ。それを見た全国の畳屋さんや問屋さんが『濡れていない部分が使えないか』ということで問い合わせがあって」と話す。

この日、東家さんのもとを訪れたのは、水俣市の渕上畳店の店主・渕上学さん。渕上さんは「〈これは何とかしないといけない〉〈もったいない〉〈何とか他の形に変えて生かせる方法がないだろうか〉ということで、まずは手に入れようと」と、八代訪問の理由を明かした。

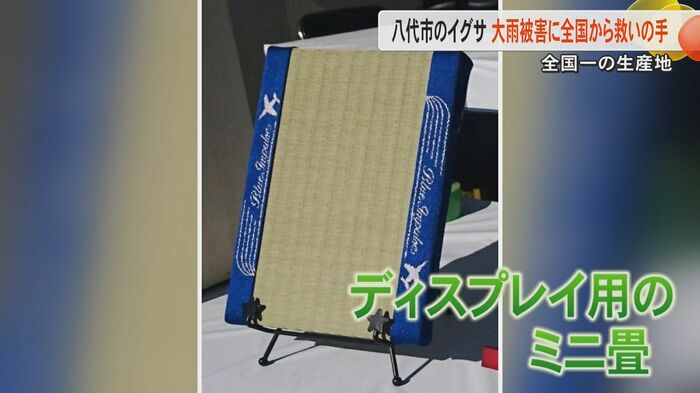

被災した畳表は、濡れた部分を切り取り、楽器や家具の材料として使うほか、取引のある宮城県の畳店でディスプレイ用のミニ畳に使用される予定だという。

新たな活路に東家さんは「うれしかったですね。丹精込めた畳表が全部濡れているわけではないので、(SNSで全国から)優しい言葉が寄せられたのでうれしかったです」と話す。

大きな被害を受けながらも東家さんは再開に向け、倉庫の片づけや畳を織る機械のメンテナンスを続ける。

東家さんは「必要とされるならば、自分の体が動く限り、一生懸命イグサを作って製品にして全国に届けたい」と前を向いて話してくれた。