総務省が「インターネットトラブル事例集(2020年版)追補版」を公表

「誹謗中傷は再投稿者でも“広めることに加担した”とみなされます」

「投稿・再投稿する前に必ず自分が言われたらどう思うかを考えて!」

「『目立つ存在なんだから仕方がない』という主張は通用しない」

これは、総務省が作成したインターネットトラブル事例集の「SNS等の誹謗中傷」に関してのアドバイスだ。

(※再投稿:共感したり、気に入ったりした情報をそのまま投稿して他者に広める行為。サービスにより、「リツイート」「リグラム」「リポスト」他と称される。)

インターネットでの誹謗・中傷が社会問題化している中、9月17日、総務省は、インターネット上の誹謗中傷に関する注意事項などをまとめた「インターネットトラブル事例集(2020年版)追補版」を作成・公表した。

子育てや教育の現場で保護者や教職員に向けて、インターネットトラブルの実例を挙げ、その予防法等を紹介し、子供に必要な情報活用能力を育てるためのものだ。

SNS等での誹謗中傷による慰謝料請求

今回追加された誹謗中傷への対応についてどのようなことが書かれているのか、見ていこう。

まず新たに追加されたトラブル事例が、「SNS等での誹謗中傷による慰謝料請求」だ。

詳しく事例を見てみると…

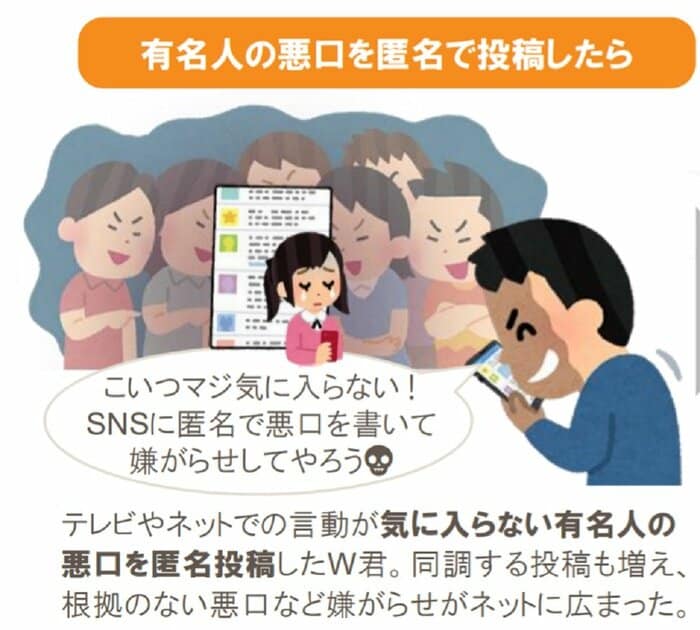

W君は、テレビやネットでの言動が気に入らない有名人の悪口を匿名投稿。

同調する投稿も増え、根拠のない悪口など嫌がらせがネットに広まった。

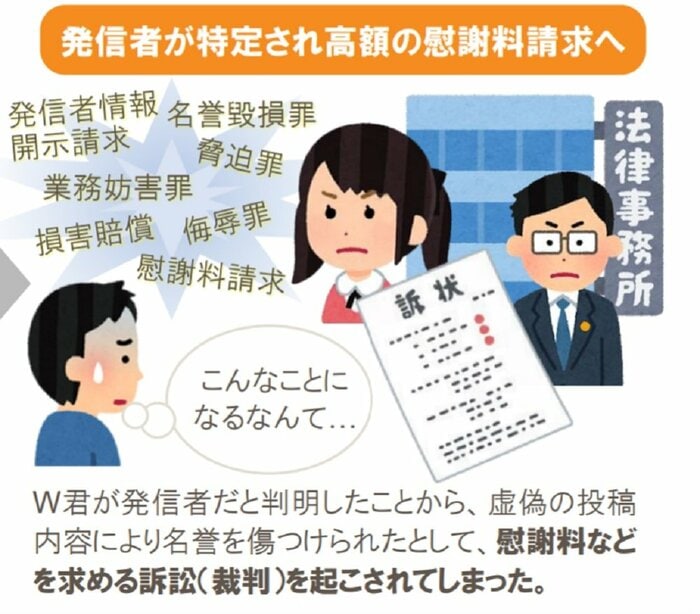

その後、W君が発信者だと判明したことから、虚偽の投稿内容により名誉を傷つけられたとして、慰謝料などを求める訴訟(裁判)を起こされてしまった。

この事例で考えてほしいのが、

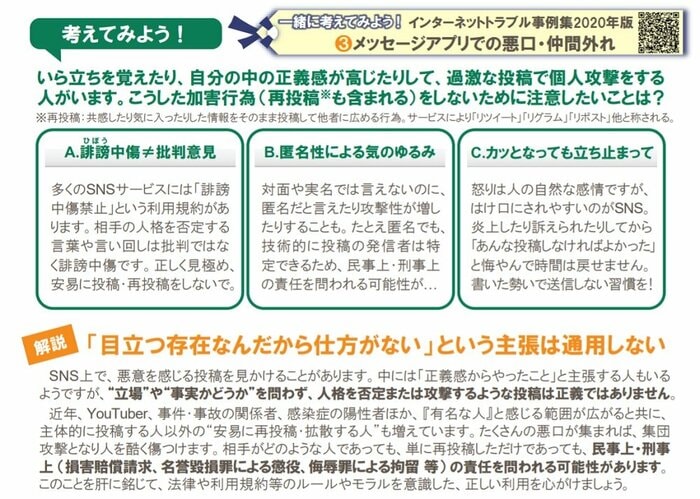

「いら立ちを覚えたり、自分の中の正義感が高じたりして、過激な投稿で個人攻撃をする人がいます。こうした加害行為(再投稿も含まれる)をしないために注意したいことは?」

ということで、3つのポイントが紹介されている。

《A 誹謗中傷と批判意見はイコールではない》

多くのSNSサービスには「誹謗中傷禁止」という利用規約があります。相手の人格を否定する言葉や言い回しは批判ではなく誹謗中傷です。正しく見極め、安易に投稿・再投稿をしないで。

《B 匿名性による気のゆるみ》

対面や実名では言えないのに、匿名だと言えたり攻撃性が増したりすることも。たとえ匿名でも、技術的に投稿の発信者は特定できるため、民事上・刑事上の責任を問われる可能性が…

《C カッとなっても立ち止まって》

怒りは人の自然な感情ですが、はけ口にされやすいのがSNS。炎上したり、訴えられたりしてから「あんな投稿しなければよかった」と悔やんでも時間は戻せません。書いた勢いで送信しない習慣を!

そして、今回、もう1点追加されたのが、「SNSによる誹謗中傷被害への対処方法」だ。

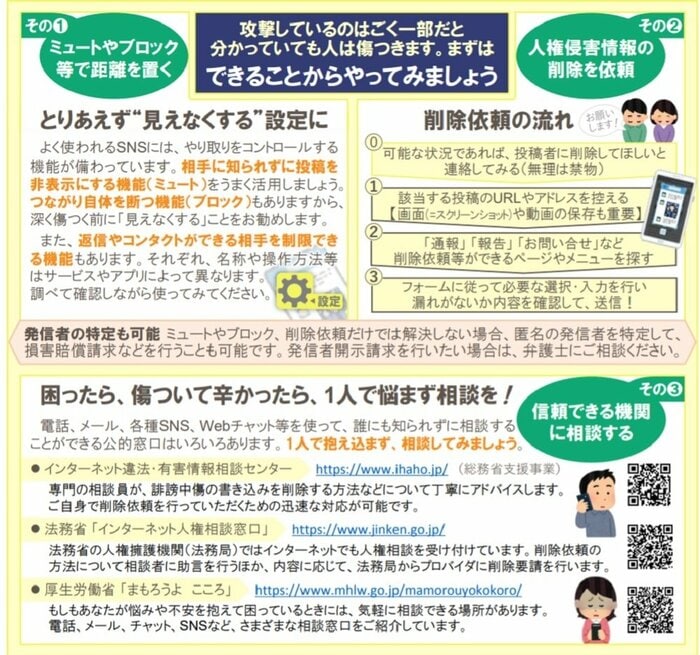

「『誹謗中傷は多数意見ではない』『世の中の人全てが攻撃しているわけではない』ということを思い出してください」とした上で、対処方法として以下の3点をあげている。

「とりあえず“見えなくする”設定にすること」

「削除依頼をすること」

「信頼できる機関に相談すること」

今回、このようなSNS等の誹謗中傷の対応への手引きが追加されたわけだが、改めて注意喚起したのはなぜなのか?そして、誹謗中傷への対応について子供に伝えたいことを総務省の担当者に話を聞いてみた。

インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題に

――新たに追加した経緯は?

SNS等のプラットフォームサービスの普及に伴い、インターネット上で気軽に自由なコミュニケーションを行うことができるようになった一方で、匿名のまま不特定多数に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込んだり、特定個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージ等を発信したりする事例も発生しており、インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となっております。

こうした中で、総務省では、有識者の研究会で啓発活動が大事だという意見の総意により、9月1日に「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」を取りまとめました。

この中で、インターネット上の誹謗中傷への追補版を作成することを記載しており、9月17日にインターネット上の誹謗中傷に係る事例を盛り込んだ「インターネットトラブル事例集(2020年版)追補版」を新たに作成・公表しました。

――トラブル事例集はどのようにして作られた?

実際に起きたものを参考にして作成しています。

――特に頻繁に起きているインターネットトラブルは?

多いというわけではありませんが、「スマホの過度な使用」と「ながらスマホ」。

こちらの2例は、親御さんの問題意識が高いと聞いています。

――SNS上での誹謗中傷、子供ならではの特徴は?

SNS上で何歳の人が誹謗・中傷を行っているのか分析しているわけではないので、年齢はわかりません。しかし、子供が誹謗・中傷を行っている可能性も考えられるため、若いうちから子供に教えるべきだと考えています。

“立場”や“事実かどうか”を問わず、人格を攻撃する投稿は正義ではない

――誹謗中傷への対応の中で、特に訴えたいことは?

「目立つ存在だから仕方ない」「有名人だから仕方ない」という動機としての意見が多く見られます。しかし、相手がどのような人であっても“立場”や“事実かどうか”を問わず、人格を否定または攻撃するような投稿は正義ではありません。

このような人を傷つけるコメントが何万件も寄せられると集団攻撃となります。実際、不幸な事件が後を絶ちません。多くの方に、認識していただきたいです。

また、安易に再投稿・拡散する人が増えています。再投稿しただけで、誹謗中傷が認められる裁判の判例も出ています。軽い気持ちで再投稿・拡散しないようにしてください。

――親ができることは?

子供とSNSを使うべきか考えてみる。使う場合、どういうことならやって良いか家庭内で話し合ってルールを作ることが大切です。

そして、誹謗中傷に関して、なぜそういうことが起こるのか?今回の追補版を参考に「誹謗中傷は批判と違うこと」、「発信者情報は匿名性があっても特定できて責任を問われる可能性がある」、こういったことを、考えていただきたいです。

今回の総務省のインターネットトラブル事例は、保護者や教職員が子供と考えるために作成されたものであるものの、参考にすべき情報は多い。書き込みそのものもそうだが、安易な再投稿についても注意が必要など、身近なSNSとどうつきあっていくか、ネットリテラシーを子供のうちから身につけることが大事だ。

【関連記事】

「誹謗中傷ホットライン」開設から2カ月で相談約500件…その実情を聞いた

ネガティブ投稿はスルーしたい…保ちたいSNSとの“適切な距離感”

デマ・フェイクニュースを若い人ほど共有・拡散…総務省が「新型コロナ」情報流通調査の結果発表