日本の終戦から80年の節目となった2025年。世界では今も戦火が絶えることはないが、ロシアが「特別軍事作戦」と称するウクライナ侵攻にロシア国内で反対の立場を示す男性がいる。

満州(現在の中国東北部)に進軍した99歳の元ソ連兵で、日本メディアの取材に応じるのは初めて。「戦闘命令が出れば従うだけだった」と当時を振り返る一方、ウクライナ侵攻には「愚かな選択をした」と批判する。戦後、英雄となった元兵士が語る戦争と平和とは――。

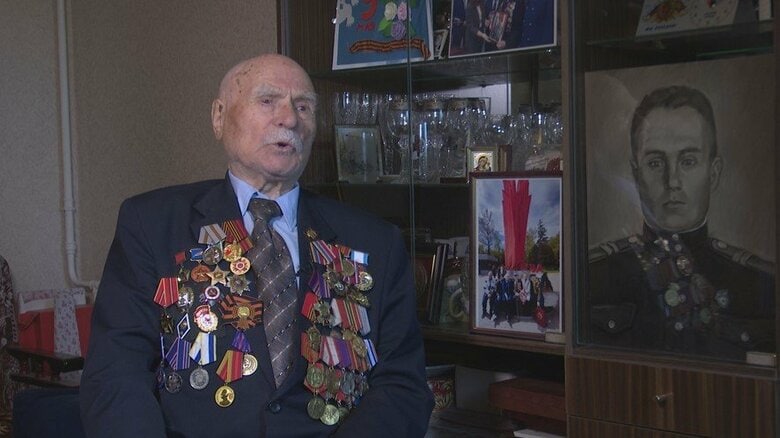

胸に大量の勲章 元ソ連軍の「英雄」

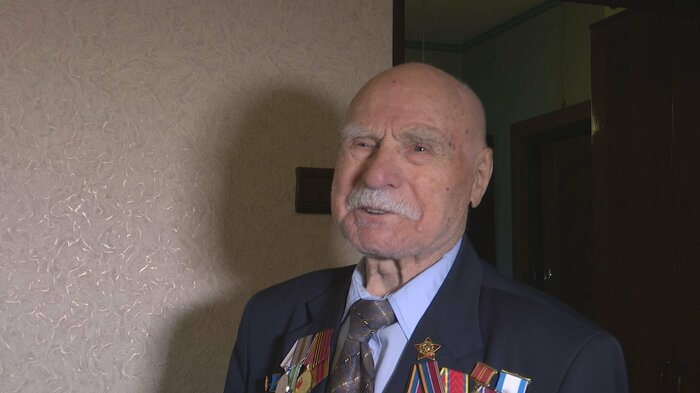

5月、首都モスクワの住宅街。元ソ連軍の退役軍人、アレクサンドル・トリンコフさん(99)が自宅で取材に応じてくれた。玄関まで出迎えてくれた姿は、まもなく100歳を迎えるとは思えないほどはつらつとしている。

国営テレビには「戦争英雄」として度々出演し、胸には数々の勲章が輝く。しかし、その素顔は普通のおじいちゃんそのもの。「孫は4人、ひ孫はたくさんいて何人いるかわからない」と笑う。

長女と長男は自立し、妻はすでに他界。35年前から1人暮らしを続けている。食事の用意も身支度も自身でこなす。

17歳で徴兵 配属は7000キロ以上先の極東

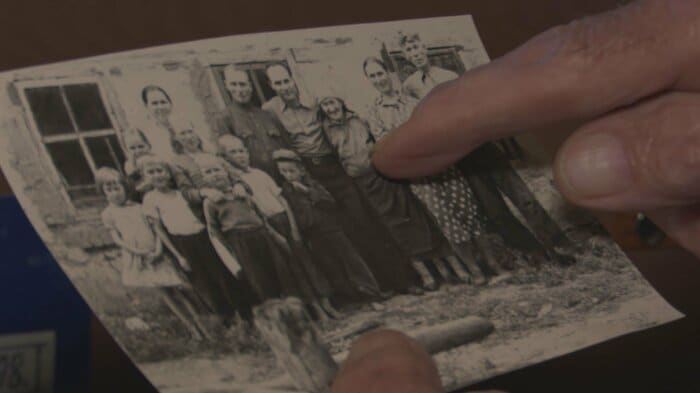

トリンコフさんはモスクワから南西に150キロ離れたリャザン州の農家に生まれた。1941年、ナチスドイツが独ソ不可侵条約を破棄してソ連に侵攻した時はまだ15歳。学校は閉鎖され、集団農場を手伝っていた。

「地元で塹壕や対戦車溝などを掘る仕事にも従事しました」

1943年1月、17歳で徴兵。配属先は故郷から7000キロ以上離れた中国国境近くの極東・ユダヤ自治州ビロビジャンだった。そこで銃の扱い方から通信技術まで軍事訓練を受けた。

「モールス通信も学び、2級無線電信手にもなりました。そのとき、ウクライナ出身の兵士が優しく面倒をみてくれました。40歳ぐらいでお父さんのような存在でした」

当時のことを語る口調は、自然とゆるやかなものになっていた。

数日前から塹壕生活 第1陣として満州侵攻へ

トリンコフさんが初めて前線に赴いたのは1945年8月9日。ソ連が関東軍の支配していた満州や北方領土の占守島などへ大規模な侵攻を開始した「満州侵攻」のときで、約30人の歩兵部隊にいた。

この対日参戦は、ヤルタ会談で結ばれた秘密協定によるもので、満州侵攻は日本の降伏を早める一因となったとされている。

「日本との開戦前、アムール川(黒竜江)沿いの塹壕で数日間生活しました。100メートル離れるとただの土の丘にしか見えません。向こう岸には日本兵の姿が見えていました」

ソ連の兵士たちは船でアムール川を渡り始めた。広いところでは川幅が10キロにもなる大河。増水で流れが速く、流木に当たって沈む兵士もいた。

「開戦前から多くの部隊が動員され、装備も兵力も十分でした。川を渡っている最中に戦闘機が爆弾を投下する音を聞きました。私たちが川をわたると日本軍は逃げていて、抵抗は受けませんでした 」

トリンコフさんは満州の主要都市ハルピンを目指し、野営しながら行軍した。

「日本兵の遺体の山いくつも」目にした惨状

ソ連軍の150万人に対し、関東軍は半数以下。さらにソ連軍の奇襲ともいえる攻撃に不意を突かれた関東軍は十分な抵抗もできず、戦闘は約1か月で終結した。

現地では兵士だけでなく、日本の民間人も多数犠牲となった。トリンコフさんは日本軍と直接交戦することは1度もなかったが、戦闘の爪痕は目のあたりにした。

「他の部隊では激しい戦闘があり悲惨な状況でした。私も日本兵の遺体の山をいくつも見ました」

一方で、地元の中国人たちからは熱烈な歓迎を受けた。

「集落を通過するたび、みんな歓声を上げて、日本軍からの解放を喜んでいました」

兵士として戦うことに疑問はなかったのか――。率直な問いに、トリンコフさんは少し考えたあと静かに答えた。

「今でも答えるのは難しいですが、兵士としては戦闘命令が出れば従うだけでした。兵士の使命は任務を忠実に遂行すること。他の考えを持つ余裕はありませんでした」

「軍事侵攻には反対」 英雄として生きてきた元ソ連兵の憤り

2025年7月、プーチン大統領はモスクワ市内のフォーラムで、ウクライナ侵攻の正当性を訴えた。

「『すべては勝利のために!』。これは"大祖国戦争"の初期に掲げられた歴史的な呼びかけだ。今もなお、自由と正義を守る戦いの象徴だ」

ロシア政府によると、第2次大戦のソ連の犠牲者は、兵士と民間人合わせて約2660万人に上った。プーチン大統領は繰り返しドイツ戦の勝利を美化し、国民の結束を促そうとしている。

戦火を生き抜いたトリンコフさんも複数の勲章を授与され、「英雄」として称えられてきた。

毎年5月に行われるドイツ戦勝利を祝う盛大な軍事パレードでは、プーチン大統領と一緒に観覧したこともある。

「これはわたしの誇りです」。そのときの写真を差し、うれしそうに話すトリンコフさん。だが、トリンコフさんはウクライナへの侵攻には反対の立場を示している。

「愚かな選択をしたと思いました。私は、軍事侵攻には反対です」

満州侵攻の際、部隊にいたウクライナ出身の兵士が父のような存在だったからだけではない。息子の嫁も同じ国の出身だ。戦闘が激化し、ロシア軍が支配地域を拡大しているとする東部地域の生まれだ。

「これまで友好国だったのに突然、敵国になったのです。非常に驚きましたし、強い憤りを感じました」

仕事や旅行で何度も足を運んできた隣国との戦争に胸が痛む。

戦争と無縁の市民 分かれる侵攻の賛否

侵攻開始からまもなく3年半。首都モスクワは幾度かドローン攻撃を受けたが、当局によるSNSの接続遮断などの情報統制もあってか、街は戦時下とは思えないほどに“普通”の光景が広がっている。

白夜に近い夏の空は午後10時を過ぎても明るく、メインストリートに軒を連ねる飲食店では、人々がグラスを傾け談笑するなど陽気に包まれていた。

市民に侵攻の賛否をたずねた。

「私は愛国者です。もちろん特別軍事作戦を支持しています」(21歳の男性会社員)

「モスクワにいると、テレビをつけない限り戦争している実感はありません。でもロシアとウクライナの両方でたくさんの人が亡くなっているのは本当に悲しい。早く終わってほしいです」(52歳の女性会社員)

他人ごとのように語る人も多いが、深刻な影響を語る人もいる。

「以前はモスクワの日系企業に勤めていましたが、侵攻を機に企業は撤退し職を失いました。家計は厳しくなっています」(33歳の主婦)

世論の2/3「和平交渉に移行すべき」 情報統制への警鐘

ロシア反体制の調査機関「レバダセンター」が実施した2025年7月の世論調査によると、ウクライナにおけるロシア軍の行動を「支持する」が74%、「支持しない」は16%。依然として支持率は高いものの、回答者の3分の2は「和平交渉に移行すべき」と考えている。

トリンコフさんは、争いは力ではなく対話と譲歩で解決すべきだと考えている。

戦後は内務省で働き、退役軍人の組織も率いてきた。国を愛するがゆえ、対話が遮断された祖国の行く末を案じる気持ちも強い。

「友好を妨げる問題がどこにあるでしょうか。国民が何も理解していないと考えるべきではありません。情報があれば、人は考え判断できます。情報を遮断しては考える機会すら奪ってしまいます」

戦火が繰り返される中、安心して暮らせる日を願いながら暮らしている。

(北海道ニュースUHB)