プレスリリース配信元:株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエムが運営する中小企業総合研究所によるレポート

給与は、労働者が企業を選ぶ際に極めて重要な要素の一つであり、昇給制度の有無や内容は、企業への定着や労働意欲に直結します。とりわけ2024年から続く物価高や最低賃金の上昇を背景に、企業における昇給への対応が注目されています。

本調査は、2025年3月1日~31日の期間において、エフアンドエムクラブ会員企業を対象に実施しました。回答企業数は2,823社にのぼり、2023年の前回調査(1,873社)から約50%増加となっています。

本レポートでは、正社員およびパート・アルバイトに対する昇給制度の運用状況、昇給の実施予定、昇給率および昇給金額、さらに雇用形態別の制度的格差を比較・分析し、2025年度における中小企業の賃上げ実態を多角的に明らかにします。

1.調査結果

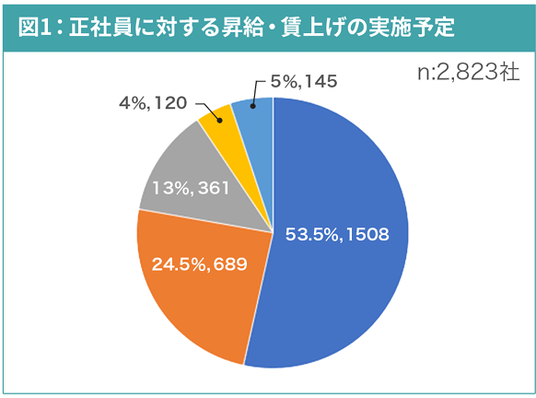

2025年度の調査では、正社員に対する昇給を「実施するまたは実施した(全体または一部)」と回答した企業が78.0%にのぼり、前回調査(2023年度:76.0%)から微増した。「全社員に対して実施」と回答した企業は53.5%、「一部社員のみ」は24.5%となった。

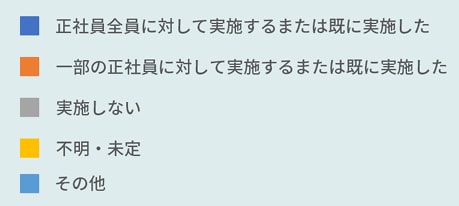

昇給率は「2~3%未満」が最も多く、全体の26.3%を占め、前回に続きこの水準が全体の中心値となっている。「1~2%未満」「3~4%未満」も含めた「1~4%未満」ゾーンで約7割を構成しており、業種地域を問わず、堅実かつ継続的な昇給が主流となっている。

昇給金額(月給ベース)では、「5,000円~10,000円未満」の回答が最も多く、全体の30.7%を占めた。業種別では、医療・福祉で3,000円未満の割合が高く、対照的に不動産業では1万円以上が4割を超えるなど、昇給額の設計には業種特性が色濃く反映されている。

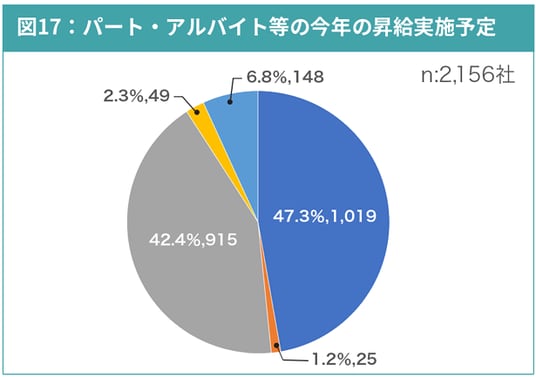

一方、パート・アルバイトに対する昇給については、制度的整備が進んでいない企業も多く、「昇給を実施しない」企業が約4割にのぼる一方で、「最低賃金の引き上げに合わせて対応する」といった制度外の柔軟な対応も見られた。

昇給率の分布では、パート層では「1~2%未満」が最も多く、「1~5%未満」ゾーンで全体の約7割を構成する。ただし、制度化の有無や運用方法については企業ごとの差が大きく、地域別では、北海道・東北において「5%以上」の昇給率が全体の18.6%(10%以上:3.9%)に達するなど、地方圏においても高昇給への圧力が強く作用していることが確認された。これは、最低賃金改定や人材不足といった地域特有の背景が、パート層の昇給水準に直接影響を与えている実態を示している。

2.まとめ

2025年3月の毎月勤労統計調査によれば、名目賃金を示す共通事業所ベースの現金給与総額は前年比+2.4%にとどまる一方、実質賃金は同▲1.8%と3か月連続のマイナスとなり、賃金の伸びが物価上昇に追いついていない構図が鮮明である。生活必需品の代表格であるコメの価格はこの1年でほぼ倍増し、家計負担を直撃している。こうした「名目と実質」の乖離と生活コストの急騰を踏まえると、中小企業にとって、昇給は「選択肢」ではなく「不可避な制度対応」へと移行しつつあることが明確になった。単なる昇給水準の引き上げではなく、「明文化され、継続的に運用できる昇給制度」への転換が急務である。昇給は従業員にとっての信頼の象徴であり、企業にとっての採用力・定着力の中核を担う制度である以上、その透明性と一貫性は経営の競争力そのものに直結する。

さらに、非正規雇用層への昇給制度導入や、正社員との比較可能な評価軸の整備、等級・役職制度との統合的な設計など、制度全体を見直す中で「昇給の意味」自体を再定義する必要がある。昇給は給与処遇だけでなく、企業の人事理念や働き方の方向性を示す指標でもある。

また、政府による賃上げ促進税制や業務改善助成金といった外部支援制度の活用も、中小企業にとって制度導入・見直しを後押しする重要な手段となる。こうした支援と合わせて、中小企業は「戦略としての賃上げ」に踏み出すことが求められている。

特に人材確保競争が激化する中にあっては、定期的な昇給制度の明文化と、非正規雇用を含めた人事制度全体の再設計によって、採用・定着における訴求力を高めることが不可欠である。持続的な競争力を保つための“制度としての昇給”は、今後の中小企業経営における要諦となるだろう。

>>>レポート全文はこちら

https://www.fmltd.co.jp/info_cat/chushou

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。