猛暑が続く中、選挙戦も熱気を帯びている。あなたはどこから得た情報を参考に投票先を決めるだろうか?今回の参院選宮崎選挙区、テレビ宮崎の独自調査では、「最も参考にしたメディア」について「SNS」や「YouTube」と答えた人が約6割にのぼった。候補者側もSNSを駆使した情報発信を強化している。ただ、便利さの一方で、専門家は「情報に疑いの目を持ってみることが必要」と指摘している。

ネット情報が主流に?投票を終えた有権者に聞いた

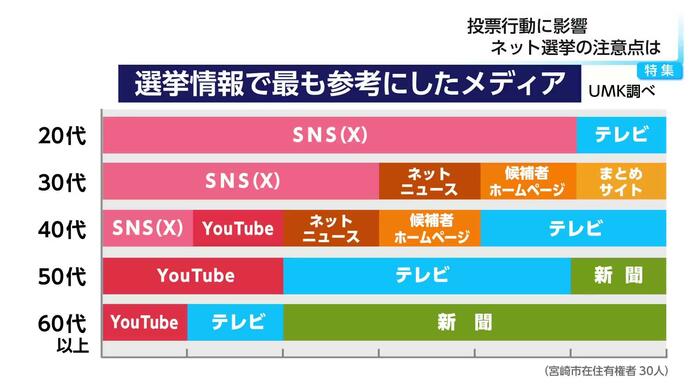

テレビ宮崎では、宮崎市のイオンモール宮崎に設置された期日前投票所で、投票を済ませた20代から70代の有権者30人に「選挙の情報を得る際に最も参考にしたメディア」を聞いた。すると、SNS、YouTube、ネットニュースといったインターネット上の情報が、実に約6割を占めた。

20代女性:

YouTubeの広告やTikTokで情報がまとまっていたので、それを見て投票に来た。コメント欄で各党の情報を解説している人もいたので参考にした。

20代女性:

X(旧Twitter)で候補者の名前や政策が分かりやすく流れてきたので、よく見ていた。

20代男性:

XやGoogle検索で情報収集した。今回が初めての投票。今まで興味がなかったけど、今年はさすがにと思って。

年代別に見ると、10代は圧倒的にSNS。30代もSNSが主流で「ネットニュース」「候補者ホームページ」「まとめサイト」が加わる。40代からはYouTubeが加わり、50代からは新聞が加わる。60代になると新聞が圧倒的多数を占めた。

候補者もSNS活用で支持拡大を目指す

有権者だけでなく、候補者側もInstagramなどのSNSを積極的に活用している。

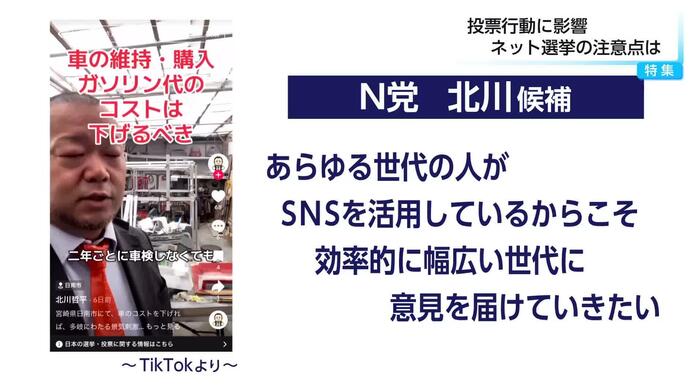

NHK党の北川候補は「あらゆる世代の人がSNSを活用しているからこそ、効率的に幅広い世代に意見を届けていきたい」とコメント。

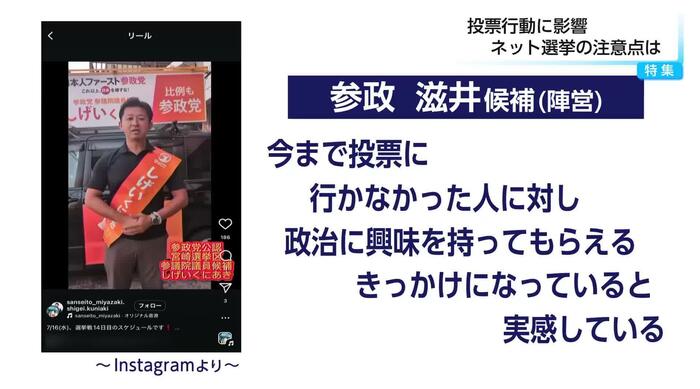

参政党の滋井候補の陣営は「今まで投票に行かなかった人に対し、政治に興味を持ってもらえるきっかけになっていると実感している」と話す。

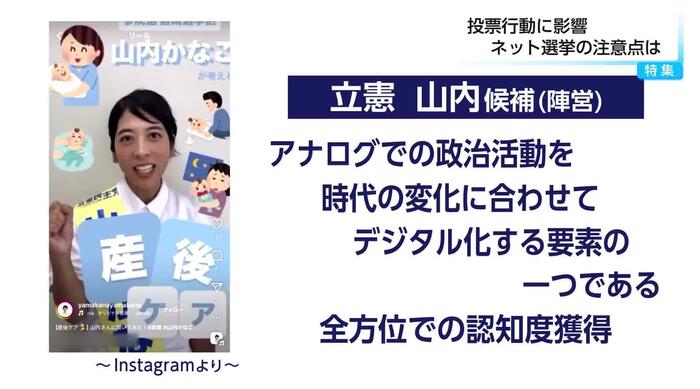

立憲民主党の山内候補の陣営は「アナログでの政治活動を時代の変化に合わせてデジタル化する要素の一つである」として全方位での認知度獲得をめざしている。

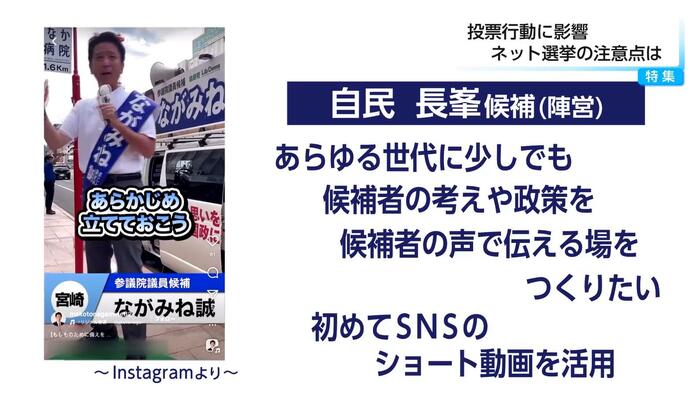

自由民主党の長峯候補の陣営は「あらゆる世代に少しでも候補者の考えや政策を候補者の声で伝える場をつくりたい」と、今回初めてショート動画を活用した。

専門家「情報に疑いの目を」“フィルターバブル”の危険性

インターネット選挙が浸透する一方で、課題も浮き彫りになっている。今回の調査では「誰が制作したか分からないまとめサイトを参考にした。そこから関連サイトに飛んで情報を得た」という有権者もいた。

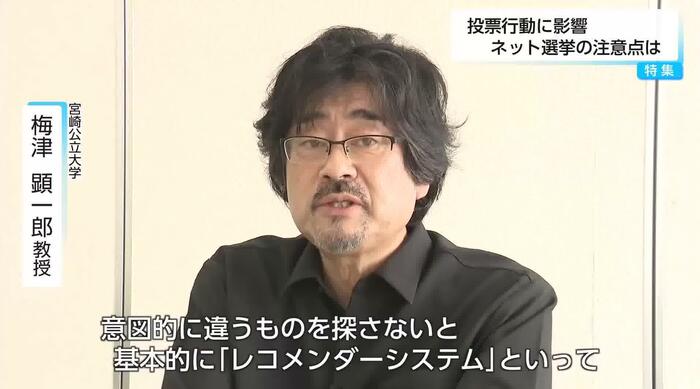

インターネット上におけるコミュニケーションの仕組みなどの情報社会学を研究している宮崎公立大学の梅津顕一郎教授は「ネットの特性を踏まえ、情報に対し疑いの目を持つことが必要」と指摘する。

梅津教授は「いまネット上では“レコメンダーシステム”によって、普段の情報行動が分析され、自分の好みに合った情報ばかりが表示される仕組みになっている。そのため、異なる意見に触れる機会が少なくなりがちだ。様々な情報を見る中で、『もしかしたら違う情報もあるのでは?』と常に疑い、それを元に検索キーワードを設定して調べてみることが重要だ」と話す。

また、ネットの情報に基づいて選挙が過熱することの危うさについても言及。「人気投票のようになって、『推し活』で選挙に通る人が出てくると、民主主義の本質である話し合いが軽視される。選挙は、話し合いをするための代表者を選ぶ場であるという本来の仕組みを忘れてはならない」と警鐘を鳴らした。

SNSなどを活用したインターネット選挙が解禁されてから、今年で12年。スマートフォンで手軽に情報を得られるいま、一票を投じるその前に、ネットに溢れる情報やSNSの使い方に対し、有権者1人1人の冷静な判断が求められている。

(テレビ宮崎)