「大学生と住民の声で進む復興」西日本豪雨から7年の野村町

2018年7月7日、愛媛県西予市野村町を襲った西日本豪雨。野村ダムの緊急放流で肱川が氾濫し、町の中心部は大規模に浸水。5人の尊い命が失われた。

あの日から7年が経過した今、野村町では単なる復旧にとどまらない、新たな視点での復興が進められている。

復興の現在地は

呉服店を営む谷本英樹社長:

「(Q.地元にとって復興の現在地は?)過去は過去でいろんなことがありましたけど、次の年から1年1年前に向けて進んでいくというのが私の目安」

2018年7月7日、南予を中心に降り続いた記録的豪雨で、西予市野村町では肱川が氾濫。多くの家屋が浸水などの被害を受け5人が死亡した。あの日から7年。現在の野村町の姿だ。

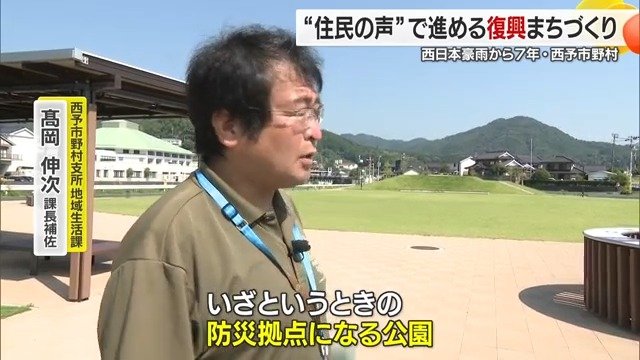

西予市野村支所・地域生活課・髙岡伸次課長補佐:

「(Q.ここはどんな施設?)「『どすこいパーク』の中の『防災広場』というところで、普通の公園でもあるんですけど、いざというときの防災拠点になるような公園です」

肱川を挟むように整備が進む『どすこいパーク』

まちの中心部、あの日氾濫した肱川を挟むように整備が進む『どすこいパーク』だ。野村の人たちが大好きな相撲から名付けられた。

愛媛大学・社会共創学部・松村暢彦教授:

「どういう活動が行われるのか、行いたいのかということを反映した設計でないと実際には使われないんですね。住民の方々にご意見を伺う。それを設計に反映していくようなプロセスは必須になってきます」

『どすこいパーク』は防災機能を備えた広場など、川沿いの4つのエリアから構成されている。

愛媛大学の教授や学生など、まちづくりの専門家がサポートしながら行われた住民参加型のワークショップでは、自分たちが使いやすい場所になるよう住民自ら意見を出し合い、この地区の復興プランを考えた。

愛媛大学・社会共創学部・松村暢彦教授:

「防災のカメラなんか見た時、こんな状態(災害)になってますという時、(普段)行ってなければ実感としてわからないと思うんですが、地域の中の色んなものを使いこなしていくことは、防災においてもすごく大切なことだということですね」

『どすこいパーク』はさらなるアップデートを続けるどすこいパーク

また、広場は完成後もさらなるアップデートを続けている。

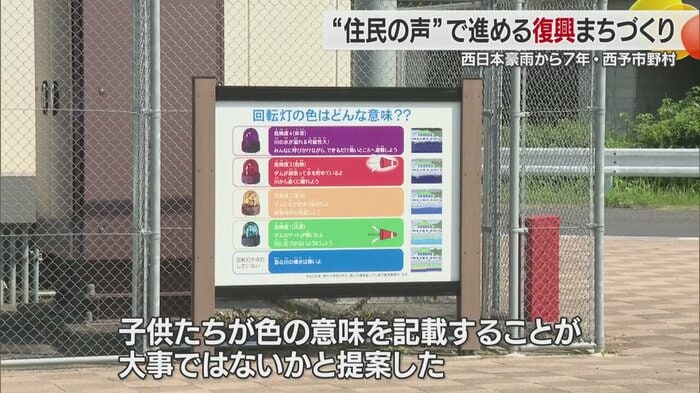

西予市野村支所・地域生活課・髙岡伸次課長補佐:

「紫とか赤のランプがありますよね。本当は紫が一番危ないんですけどそれを普通の人が見てもわからない。子供たちが色の意味とか記載しておくのが大事ではないかと提案した」

ダムの放流時に河川周辺の危険度を示す回転灯。野村小学校の児童によるまち歩きの防災学習で、「何色が一番危ないかわからない」と疑問を出したことがきっかけで、解説パネルが設置された。

住民たちの「声」で広場は“使える”施設へと進化している。

放流ゲートを作り最大放流量を増やす改良工事も

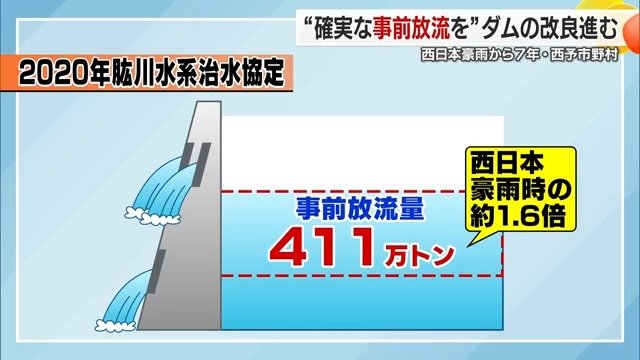

ダムの洪水調節機能を高めるための取り組みも進んでいる。

新たな放流ゲートを造り、最大放流量を増やす改良工事だ。

肱川ダム統合管理事務所・猪熊敬三副所長:

「(今の)施設だけでは事前放流の水位を保つことができない」

野村ダムは西日本豪雨の時に実際に事前放流した量の約1.6倍にあたる411万トンを事前放流できるよう、2020年に利水者と初めて協定を結んだ。新たな放流ゲートを造ることで、大雨に備えダムの水位をより早く下げ、より多くの水を貯められるようになり、2028年の工事完了を目指している。

「まちの盛り上げ」で復興を進めたい

ハード面だけでなく、「まちを盛り上げる」ことで復興を進めようとする人たちもいる。

NEOのむら・清家卓代表理事:

「(Q.ここはどんな場所?)菜園広場です」

去年11月に完成したどすこいパークの新たなエリア「菜園・林の広場」。

案内してくれたのは、NEOのむらの清家卓代表理事。

地元の住民団体と愛媛大学、大阪大学がタッグを組み、野村を盛り上げようと活動している。

NEOのむら・清家卓代表理事:

「(Q植えられているのは何?)サツマイモですね」

NEOのむらは、この菜園で新たに「サツマイモ」の栽培を始めた。

『の~むさつまいもぉ』で地元の魅力を発信!

NEOのむら・清家卓代表理事:

「大学生が野村の特産品を開発したいということで、『の~むさつまいもぉ』という商品になりますね」

地元の魅力を発信する新たなお土産をつくりたいと考えた。

去年7月、お土産のアイデアを発表するイベントで、住民による投票の1位となったのが「の~むさつまいもぉ」。

サツマイモと牛乳を混ぜて作った飲むスイーツで、商品化に向け企画進行中。

野村特有の郷土料理『巻きようかん』

そして、もうひとつ愛大生たちが開発を進めているのが…

3年・上島瑛惟人さん:

「地元の人も認識高いし、外部の人も認識しやすいものなのかなと」

地元で昔から親しまれる名物。

3年・秦陽紀さん:

「巻きようかん。野村特有の郷土料理になるらしいんですけど」

『巻きようかん』あんこを黒糖の蒸しパンで包んだ、野村町発祥で野村町にしかないといわれるお菓子。昔からお祝い事などで出され親しまれてきたそうだ。

3年・平川稟乃さん:

「今作る人がいないんじゃないかというのもあって。(自分たちが)作ったりとか食べたりを通して、地域を盛り上げられるんじゃないかと」

地元の人も忘れかけていた巻きようかんのレシピを掘り起こし、まちの一大イベント11月の乙亥大相撲で来場者にふるまいたいと考えている。

3年・上島瑛惟人さん:

「(Q実際に活動してみて)すごく地域の人たちが我々大学生を歓迎してくれるっていうのが、すごく大きいなと思います。この地域をさらにより良くしていきたいっていう思いが、そういうのをきっかけに日々強くなっていってる」

まちの人たちも学生に期待

若者たちの熱量にまちの人たちの期待も高まる。

文具店を営む佐藤豊さん:

「大変助かっています、私としては。野村の町民だけだったら、もっと復興が遅かったんじゃないかなと思ってるんですよ。大学生の子らが、後継者になってくれるんじゃないかという考えも出ていて、彼らがもしかしたら助けてくれるんじゃないかと」

呉服店を営む谷本英樹さん:

「今の地元の小学生、中学生、高校生、そこと地域外の大学生、そういう人たちが手を組めば、少しでもいいものができていくんじゃないかと思います。そういう教育も含めて、私たち大人たちが後ろバックアップしてけばいいんじゃないかなと思ってます」

「災害」をきっかけに過疎が進む地方の『新しい復興のモデル』

若者たちが町の外からアイデアを持ち寄り野村の良さを掘り起こす。「災害」をきっかけに過疎が進む地方の『新しい復興のモデル』を目指す。

愛媛大学・社会共創学部・松村暢彦教授:

「被災前よりもさらに良くなるような取り組みをやっていくっていうのは、なかなか全国の事例探してもないと思うんですね。若い世代のまちづくり活動が野村の復興の下支えになってるというのは、非常に僕は未来を感じるなと思ってます」

『災害の記憶を忘れない』

野村町は新たな一歩を歩み出している。