多くの人が亡くなる「多死社会」を迎えた日本で今、身寄りがなく、誰にも看取られず亡くなるケースが後を絶たない。こうした現実と向き合い、社会はどう向き合うのか。現場での取り組みが始まっている。

■売上は約10倍に…全国から注文相次ぐ「遺体安置冷蔵庫」

神奈川県川崎市の冷蔵庫メーカー「たつみ工業」は、首都圏のコンビニ冷蔵庫市場で8割のシェアを誇っている。

この会社は今、遺体を保管する特別な冷蔵庫「遺体安置冷蔵庫」の生産に追われている。

たつみ工業 岩根弘幸社長:

「売り上げに占める割合でいくと2割くらい、何千万、億単位ですかね(受注も)」

遺体安置冷蔵庫は、葬儀関係者からの要望があって作り始めた。2021年から生産を始め、今では全国から注文が相次ぎ、売り上げはおよそ10倍になった。

たつみ工業 岩根弘幸社長:

「“多死社会”と呼ばれていて、亡くなる人が増えている。火葬待ちが1週間2週間とも」

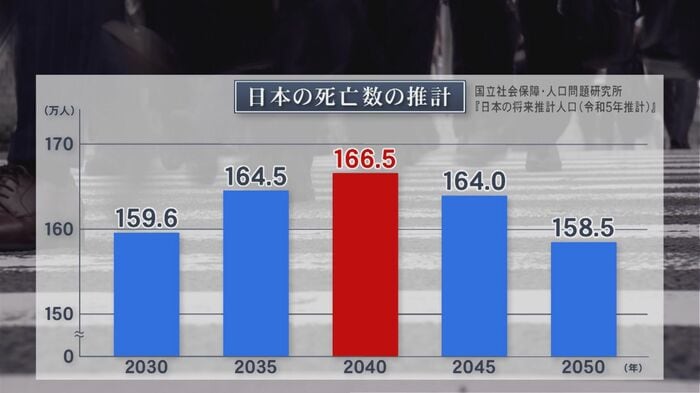

日本は今、多くの人が亡くなる「多死社会」を迎えている。

厚生労働省によると、2024年に亡くなった人は過去最多のおよそ161万人で、その数は太平洋戦争中の年間平均死者数に匹敵すると言われる。

亡くなる人は今後も増え続け、2040年には166万人以上と、多死社会のピークに達しようとしている。

■多死社会の影響はすでに…“火葬待ち”が常態化する可能性も

愛知県豊田市の「古瀬間聖苑(こせませいえん)」は、隣接するみよし市と共同で所有する火葬場だが、“火葬が追い付かない”という課題に直面している。

豊田市やすらぎ福祉総務課の河橋宏政副課長:

「冬の間や“友引明け”の営業日は火葬がひっ迫していくことを課題として捉えております。このままいけば、冬場の間に何日待ちという、“火葬待ち”の状況が発生が予想されます」

「多死社会」の到来で火葬件数は年々増えていて、2024年度は4592件と開設初年度の2.7倍となった。冬場を中心に、1日最大24件の「上限」を超える日が出始めている。

今後の予想では、2030年度に5451件、40年度には6410件となり、火葬まで数日待つのが常態化する事態も想定され、共同所有するみよし市が、ついに単独での新たな火葬場建設を表明することにもなった。

火葬する「炉」の数が日本一多い名古屋市の「八事斎場」でも影響が出ている。2025年4月から老朽化による建て替え工事を開始していて、2028年には、将来の火葬件数に対応するより高性能な斎場に生まれ変わる。

その間は、名古屋市港区の「第二斎場」で1日当たりの受け入れを1.5倍に増やし、フル稼働で対応する。

名古屋市環境薬務課の井口智彦課長補佐:

「2065年が最も火葬件数が多くなるピークと見込んでおりまして、再整備の工事を行っている」

さらに、「多死社会」の中で増えているのが、身寄りがない人たちが抱える「最期」への不安だ。

45歳男性:

「(Q身寄りはいますか?)いないですね。孤独死とかあるじゃないですか、そういう不安がありますね」

54歳男性:

「(Q看取ってくれる人は?)いないですね。1人で亡くなるのは寂しいですよね。半分諦めっていうか」

社会保障・人口問題研究所の統計によると、65歳以上の1人暮らし世帯は、2030年には887万人、そして50年には1084万人と増加する。

男女ともに4人に1人以上が「独居」になると予想され、「一人で最期を迎える」ということは、もう珍しいことではなくなるかもしれない。

■市営住宅で増える「遺品部屋」裁判や片付け等で70万以上の費用が

今回、特別に取材を許可された名古屋市営住宅の一室に、「多死社会」で行政が抱える深刻な課題が生々しく残っていた。

名古屋市住宅管理課の岡田一輝課長補佐:

「この部屋は亡くなられて2年ほど経過した部屋です。60代後半の方が亡くなられて、亡くなった状態のままになっております」

干されたままの洗濯物。2年前で止まったカレンダー。

部屋中のいたる所に、「生活」を感じるが、2年前からこの部屋で動き続けているのは、時計だけだ。

ご家族には先立たれたのだろうか。リビングには、親族と思われる遺影と遺骨があった。

1人だった60代後半の男性はもうここに戻ることはないが、主が亡くなっても、市が片付けることはできない。いわゆる「遺品部屋」と言われるものだ。

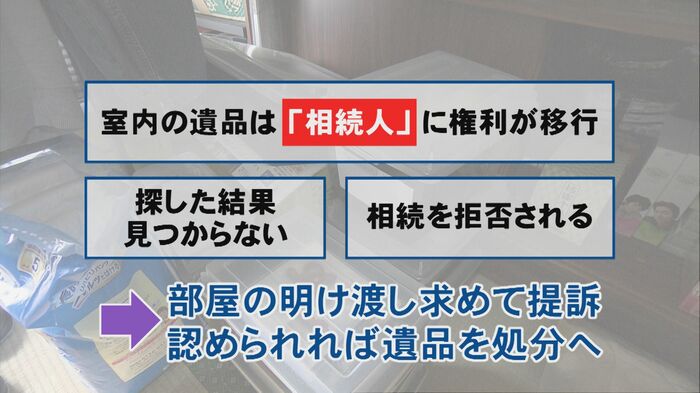

部屋は市の持ち物だが、中にある遺品は亡くなった人から「相続人」に権利が移る。身寄りのない死者が出ると、行政は数カ月かけて相続人を探し出さなくてはならない。

しかし、相続人が見つからない場合や、見つかっても相続を拒否された場合は、住宅の明け渡しを求めて裁判を行い、認められれば遺品の処分が行われる。

煩雑な事務作業が続き、その間の市営住宅の家賃収入は、もちろんゼロだ。

名古屋市住宅管理課の岡田一輝課長補佐:

「(遺族の所在の)調査が必要になる場合、調査資料も膨大になってくるので、期間もかかってまいります。コストの面ですと裁判の費用が40万程度、部屋の片づけで30万円以上で、合わせて70万円以上はかかってくる」

名古屋市内ではこのような「遺品部屋」が増えていて、2024年は市営住宅だけでおよそ20件、1400万円以上と、負担も増えている。

総務省の調べでは、行き場のない「無縁遺骨」は全国でおよそ6万柱にのぼるといい、火葬などをする自治体の費用負担も増している。

■名古屋市が取り組む「エンディングサポート事業」

自治体の金銭的・時間的な負担、そして、誰からも見守られることなく亡くなっていく人を減らそうと、先進的な取り組みが始まっている。身寄りのない高齢者の葬儀などを行政が代行する「エンディングサポート事業」だ。

2022年から始めた名古屋市では、葬儀・納骨などの費用25万円を預託金として市が事前に預かり、死後は委託された社会福祉協議会の職員が行う。

65歳以上の1人暮らし、預貯金は1000万円以下の人、子や孫などがいない、などの条件がある。

契約者の1人で、市営住宅に住む84歳の女性の元に、社会福祉協議会の担当者が見守りに訪れた。

名古屋市社会福祉協議会の高須美貴さん:

「先月お電話してから1カ月たちましたけどどうですか、お変わりはなかったですか?」

契約者の女性(84):

「ありました。一番ショックなことはペットボトルが開けられなくなった」

名古屋市社会福祉協議会の高須美貴さん:

「握力がちょっと弱くなっちゃってということですか」

契約すると、定期的な自宅訪問や、月1回の電話など、見守り・安否確認サービスを受けられる。

契約者の女性(84):

「きょうこんなの頼むのあれかなと思ったんですけど、私のへその緒なんですね。母もあったんです。出来たら納棺の時に入れてほしい」

名古屋市社会福祉協議会の高須美貴さん:

「なるほど…」

契約者の女性(84):

「主人を送って、私は1人っ子ですから、血縁者ゼロですもん。名古屋に来て主人の母を送って、自分はどうやっていけばいいの?あの世へ。ここで亡くなるのはいいけど、その後が迷惑かけますよね。できれば自分で八事(斎場)に行ければ一番いいんですけど、自分ですべてが出来れば安心だなと思いました」

葬儀の意向、納骨、別料金で家財道具の処分も行う。

「自分が亡くなった後にお願いしたいこと」は生前から細かく記録していて、希望に沿った形が実現できるよう、行政側も事前に把握しておくことができるが、普及は簡単ではない。

名古屋市社会福祉協議会の鈴木善史副所長:

「身寄りのない高齢者はどんどん増えていくと予測されるので、そういう方々を支援していくにあたって、どうしても人(職員)が動かざる得ない事業になってくるもんですから、人を配置できるための人員配置や財源を確保する必要があるかと思いますし。難しい問題ですよね、なかなか」

多死社会の研究を続ける日本総研のシニアスペシャリスト・沢村香苗さんは…。

日本総研 シニアスペシャリスト 沢村香苗さん:

「私たちがやったほかの調査でも、9割の人は『備えておきたい』という意向はお持ちなんですけれど、『具体的に誰かにちゃんと頼めてますか?』と聞くと、1割未満なんですよね。何をいつやったらいいのかということぐらいは、もう少し社会的に、国なり自治体が啓発して、サービスの方はもう少し選択が充実してくればいいなと」

2025年5月23日放送