熊本地震で被災し、再建のため約100年ぶりに建物すべてを解体中の熊本城宇土櫓。その基礎部分が徐々にあらわになってきた。他の城郭では天守閣に匹敵する五階櫓は、どのような構造の上に建っていたのかを知ることができる貴重な姿だ。

コンクリートの撤去が進み下の石垣が

1カ月前の宇土櫓、建物を成していた最後の柱が取り外されたが、基礎部分は昭和2年の改修工事で入れられたコンクリートに覆われていた。そして6月24日、基礎部分のコンクリートの撤去が進み、下の石垣があらわになってきた。

土木や建築の専門家で構成する熊本城の復旧を話し合う委員会のメンバーが現地を視察。担当者の説明を受けながら、なかなか目にすることができない櫓の基礎部分の構造を食い入るように見ていた。

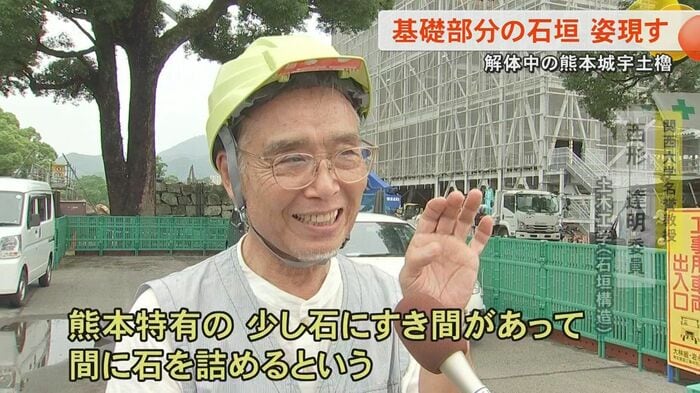

土木工学(石垣構造)が専門の関西大学名誉教授の西形達明委員は「熊本特有の、少し石にすき間があって、間に石を詰めるという本来の形ではなく、修理の過程でそのやり方が多く使われている。それを感じました」と話した。

また、建築史(日本建築史)が専門の熊本大学名誉教授の伊東龍一委員も「熊本城の中で櫓で、しっかりした基礎の構造が見える例はほとんどないので、同時代の遺構も少ないですから大変貴重な例ですね」と話す。

「江戸の遺構面が発見できれば」

熊本城総合事務所・復旧整備課の農蘇可奈さんは「昭和2年に全解体して補修している履歴がありますので、それ以前の江戸の遺構面が発見できればと思っている状況です」と期待を込めた。

残っている昭和2年の工事で入れられた盛り土やコンクリートの基礎は、あと1カ月ほどで撤去される予定で、撤去後は江戸時代の基礎部分を見ることができるかもしれない。

(テレビ熊本)