世界中で新型コロナウイルスの感染拡大に収束が見えない中、デジタル技術を活用してコロナの封じ込めに成功したのが台湾だ。

その立役者と言われているIT担当大臣オードリー・タン氏が21日、日本の教育ベンチャー主催のオンラインイベントに参加し、「社会はどう変えられる?」をテーマに日本と台湾の中高生たちと“対話集会”を行った。

「マスクは何枚もらえるかよりどこにあるかが重要でした」

「これが私のオフィスです。プロジェクターやソファーがあって、オンライン会議はここでやります。いつもは“ソーシャルイノベーションラボ”というバーチャル空間にいて、午前10時から夜遅くまで働いていますね」

タン氏が公務の合間をぬってオンラインイベントに姿を現すと、日本の中高生から「英語が上手ですね!」「公園のようなバーチャル空間、素敵ですね」といったコメントが飛び交う。

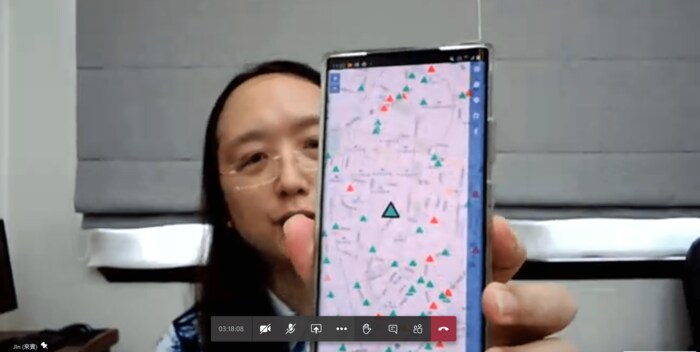

早速イベント司会者がタン氏に聞いたのが、「台湾がデジタルの力でどうやってコロナを封じ込めたのか」だ。台湾はわずか3日間で、マスクの在庫がある場所をPCやスマホで確認できるシステムを作った。

「マスクのシステムは、『g0v』(=gov-zero・零時政府)に参加してくれた市民が開発しました。台湾でも当初の3ヶ月はマスクが不足しましたが、市民が持っている健康保険カードを薬局に持っていけば、1人2枚のマスクを配布されるシステムを作りました。ここで重要なのは何枚もらえるかではなく、どこに行けばマスクをもらえるかです。そのために在庫のある薬局が一目でわかるマップをつくったのです」

「私はIT担当大臣ではなくデジタル大臣です」

タン氏は8歳でプログラミングを独自で学び始め、中学を中退して15歳で起業。24歳でトランスジェンダーを公表して改名し、35歳のときに史上最年少でIT担当大臣として入閣した。

この経歴を”会場”で紹介すると、タン氏は「私はIT担当大臣ではなく、デジタル大臣です。デジタルは人と人、ITはマシン同士の関係なので」と笑い、幼少の頃を語り始めた。

「私が幼い時、家にはプログラミングの本が常にありました。私は計算が苦手だったので、プログラミングをやれば、数学のもっと高度な概念を追求できると思ったのです。"HELLO WORLD"というのが最初のコードネームですね」

14歳の時、なぜ中学校を退学したのか?その理由をタン氏はこう答える。

「私は大学に行って、博士号を取らないと人工知能の研究はできないと思っていました。しかしコーネル大学の教授の論文を読んで感想をメールで送ると、返信にはその教授とコラボできると。そこで中学の校長先生に『もう学校に行く必要がないかもしれない。オンラインで大学の授業に参加して学べるから』と伝えると、校長は『もう学校に来なくていいよ』と(笑)」

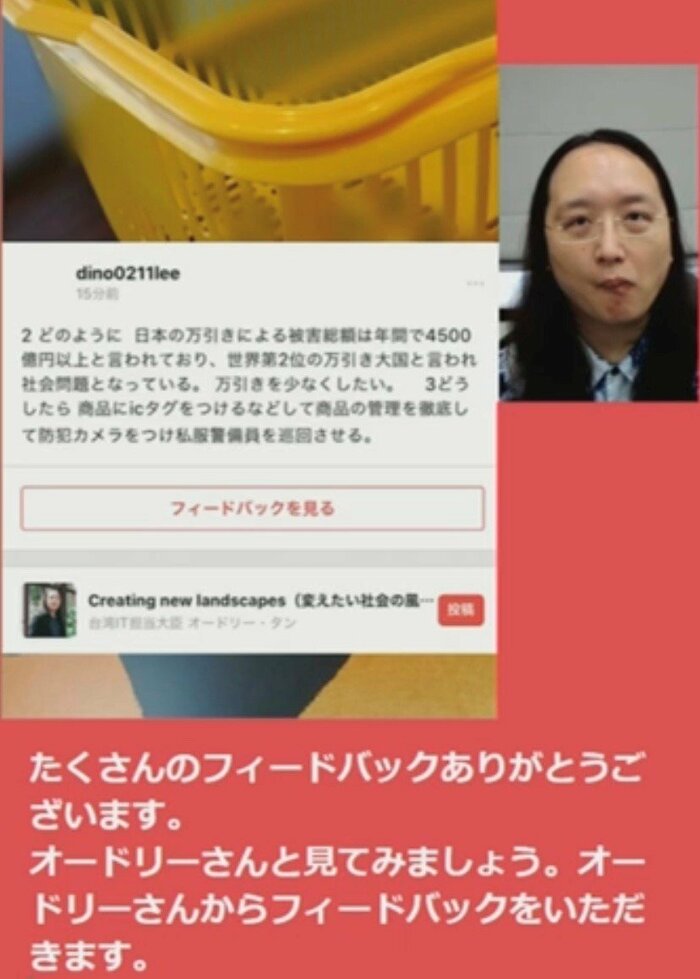

アイディア①万引きを防ぐための監視システム

対話のテーマは「社会はどう変えられる?」だ。何をどう変えたいのか、中高生が考えプレゼンする。

ある生徒は万引きを防ぐために監視システムを強化するアイデアを出した。タン氏はこのアイデアをじっと見て、こうアドバイスを始めた。

「人は必要に迫られて万引きをする場合と、興味本位で万引きをする人がいます。必要に迫られて万引きをする場合は、社会システムを改善して貧困を無くせばよいでしょう。しかし面白がってやる人には、監視システムを導入したらよりやりがいを感じる人がいるかもしれません。そういう人はホワイトハッカーになるようにした方が良いですよね。万引きではなく、社会課題解決にチャレンジするように社会が促せばよいと思います」

そしてタン氏は、車いすの人々への支援を例に挙げてこう続けた。

「世の中には非常に高度が高い場所や海の底など、車いすではアクセスできないところがありますよね。普通の人でも大変です。そういう場所はVRで行けて景色が見えるようにします。障がいがある人もお年寄りも、デジタルの力でいろいろなところに行けます。学校もデジタルになり仮想教室の中でいろんな人が学ぶということも可能になるかもしれません」

アイディア②ITを使って農業の生産性を高める

また「農業従事者の収入は低いので、ITを使って生産性を高めたい」というアイデアに、タン氏は「素晴らしいですね」といい、「台湾の若者はドローンのプログラミングには興味があっても農業にはあまり興味がありません」と続けた。

「環境への影響なども考え、デジタルの力を使って農業をアップデートすることも大切です。ロボットをもっと農業に活用することもできるはずです。ストーリーを共有して多くの人の心を動かせば、物事を進めることができるはずです。頑張って下さい」

「社会は自分が変えるもの」

最後にタン氏は、好きだという詩人の言葉を引用してこう語った。

「もし穴があるのに気づいたら、それを発信して解決法を見つけましょう。今までの社会で当たり前だったことにとらわれず、社会は自分が変えるものだと思って行動しましょう。

私たちが今やるべきなのは、将来の世代により良い世界を残すことです。直線的な経済成長を目指すのではなく、私たち皆が地球を楽しみ、幸せに過ごせるように行動しましょう。きょうは最高でした」

仮想教室で対話する未来の教育の姿

このイベントを主催したのは日本の若い教育ベンチャー、株式会社 Inspire High(インスパイア・ハイ)だ。代表取締役の杉浦太一氏はこのイベントの趣旨をこう語る。

「コロナ禍で外出自粛はもちろん、留学生が出発できず世界が閉ざされてしまっています。しかしこういう状況になったからこそ、オンラインの力で誰でも気軽に国際交流ができ世界を広げられることを実現できないかと考えました」

インスパイア・ハイでは、「たくさんの楽しく生きている大人の姿を若者に見せること。そして何かを教えるのではなく共に考えていく」ことを目的に、あらゆる仕事や様々な生き方をしてきた『ガイド』と中高生が対話する。21日に登場したタン氏もそうした『ガイド』の1人だ。

「こんなにも自分の知らないワクワクする世界があり、あらゆる仕事や様々な生き方にそれぞれに夢中になれるだけの価値があることを一緒に学んでいきたいと思っています」(杉浦氏)

タン氏は「デジタル技術があれば、人々はより良い解決策を作り出すことができる」と語った。デジタル技術を使って台湾の閣僚と日本の中高生がつながり仮想教室で対話する。未来の教育のすがたがここにある。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】