沖縄県が求めた協議が実現も…

米兵による性暴力事件が後を絶たない沖縄で日米両政府と沖縄県による新たな再発防止策の協議の場「沖縄コミュニティ パートナーシップ・フォーラム」が設置された。設置を提案したのは在日米軍で各関係機関の調整の末に実現した形だ。

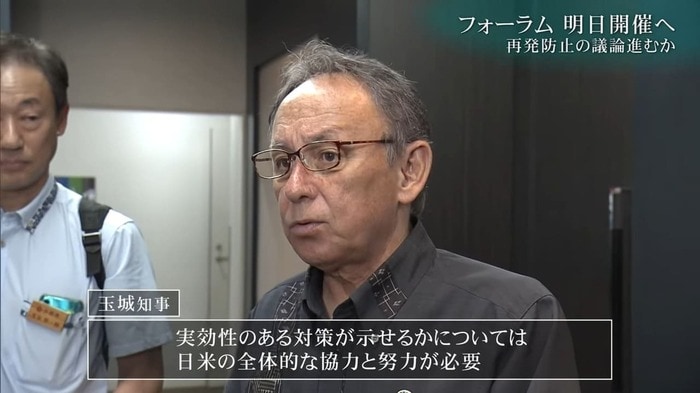

玉城デニー知事は「正式な協議の場」の設置に一定の評価を示す一方、「実効性のある対策には日米の協力と努力が不可欠」と慎重な姿勢も崩していない。

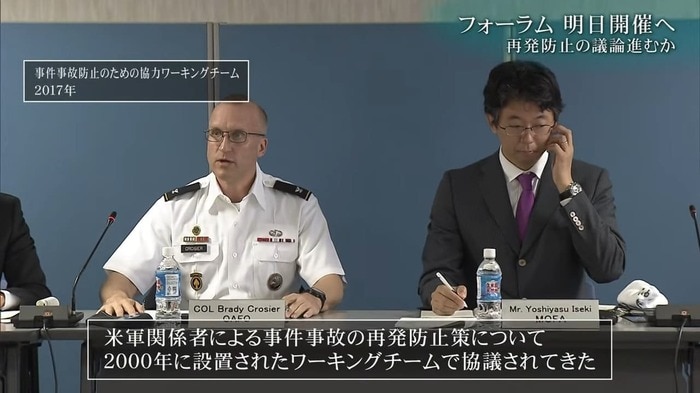

すでに2000年には「CWT(協力ワーキングチーム)」という協議の枠組みが存在していたが2017年を最後に開催されず事実上の機能停止状態。新たなフォーラムがどこまで実質的な議論の場となるかには懐疑的な見方も根強い。

2024年12月、米兵による事件に抗議して県民大会を主催した沖縄県女性団体連絡協議会の伊良波純子会長は「いきなり効果が出るとは思えないがせっかくの場だからこそうまくやってほしい」と語る。その胸中には期待と同時に長年繰り返されてきた無力感もにじむ。

「まずは過去の合意を履行すべき」識者の指摘

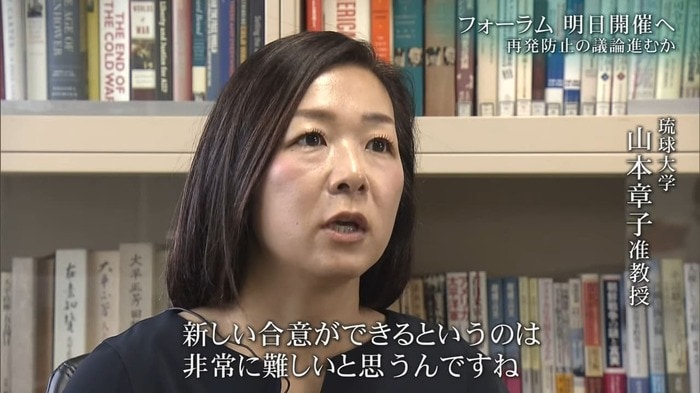

琉球大学の山本章子准教授(国際政治)は今回のフォーラムについて「新たな合意形成は難しく、まずは過去の合意事項を履行することが出発点」と冷静に指摘する。

1995年の少女暴行事件を契機に殺人や性的暴行など重大事件に限って「起訴前の身柄引き渡し」を米側が“好意的配慮”で応じるという日米合意がなされた。

だが2008年神奈川県で起きた事件を最後にその引き渡しは一件も実現していない。

現実には容疑者が基地内に逃げ込めば日本の捜査当局は逮捕もできず任意で事情聴取を進めるしかない。日本の主権が及ばない構造のなかで沖縄県警は綱渡りの捜査を強いられている。

2024年10月からは米軍が深夜や早朝の基地外での飲酒を禁止するなど「リバティー制度」の強化に踏み切ったが、事件は後を絶たず実効性は疑問視されている。

透明性のない議論に「やってる感」だけが残る?

2025年4月に行われたフォーラム初回、沖縄市で実施された日米合同パトロールの課題が議題とされたが議論の場は米軍基地内で非公開。主導権も実質的に米軍にある。

直近でも日本人女性を暴行した米兵が起訴された際、沖縄県の呼び出し要請に米側が応じなかったという経緯もあり今回の再発防止協議に本気で向き合うのか疑問視する声も少なくない。

山本准教授はトランプ政権下での日米関係を踏まえ「仮に在日米軍司令部との協議が難航した場合、米本国政府との交渉へとレベルを引き上げる道も閉ざされかねない」とも分析。日米の政治的構造そのものがボトルネックになっていると警鐘を鳴らす。

問われる日本政府の姿勢

再発防止の実効性を高めるうえで日本政府の姿勢も問われている。山本准教授は「沖縄の事件・事故に本気で取り組むという姿勢を日本政府自身が見せるべきだ」と強調する。

事件が起きるたびの抗議や“綱紀粛正の要請”だけでは限界がある。安心して暮らせる日常をどう守るのか──沖縄県と日米両政府が「政治的パフォーマンス」で終わらせない姿勢と行動が求められている。

※補足:2025年5月9日に開催された「沖縄コミュニティ パートナーシップ・フォーラム」では、再発防止策に関する議論は行われず原則年1回の開催が確認された。市民団体からは実効性に対する疑問の声が上がっている。

(沖縄テレビ)