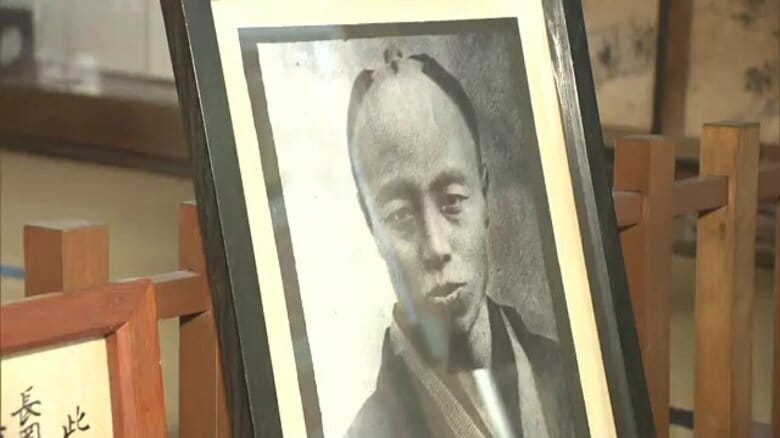

最後のサムライとして映画化もされ、幕末の戊辰戦争に参加し福島県只見町で亡くなった長岡藩士の河井継之助。この継之助を看取った村医者の、薬の保管箱が157年の時を経て調査・鑑定された。そこには、現代の漢方医学にも通じる貴重な資料が残されていた。

記念館に残された百味箪笥

福島県只見町にある「河井継之助記念館」。彼の最期を看取った村医者・矢沢宗益の、住宅の一部を河井継之助終焉の間として移築、展示している。

この記念館に残されていたのが「百味箪笥」。当時、漢方薬を保管していた薬の保管箱で、これまで詳細な調査は一度も行われていなかった。

当時の医療事情を知る手掛かりに

調査のきっかけは、福島県立医大会津医療センターが漢方薬の原料として、只見町の薬草シャクヤクを使用していたこと。

157年の時を経て、この「百味箪笥」にスポットライトが当たることになった。

只見町文化財調査委員会の新国勇議長は「今から約160年前の話だけども、そのころの医療事情、奥会津の農村の医療事情というのも、はっきりわかってくる。非常に価値の高い内容だと思う」と期待を寄せる。

現代と変わらぬものも

調査で発見された、漢方薬の小分けの袋は約300袋。

ひとつひとつナンバリングした後、袋に書いてある文字や薬の見た目などから種類の特定を進めた。すべての調査は終わっていないが、葛根湯や金銀花、サンシシなど現代の処方とほとんど変わらないことが確認できたということ。

福島県立医科大学会津医療センターの漢方医学講座教授・医師田原英一さんは「色々なものに知識があって、広くお薬を使える方だったという気がします。当時の医療をわかりやすく伝えていく方法を考えたいと思いますが、きょうはちょっと興奮状態なのでわかんないかもしれません」と語った。

調査が進めば、河井継之助の最期にどのような治療が行われていたのかを知ることができる可能性もあり、幕末の動乱期の貴重な資料として注目されている。調査チームは調査結果をまとめ、展示などに活かしていくことを検討しているということ。

調査された「百味箪笥」は、只見町にある河井継之助記念館に展示されている。

<河井継之助記念館>

福島県只見町塩沢上ノ台850-5

【開館時間】午前10:00~午後4:00(冬季閉館 11月中旬~4月下旬)

【休館日】木曜日・荒天日

【入館料】大人 350円 小中学生 200円

https://tadamikousya.sakura.ne.jp/kawai/info_access/

(福島テレビ)